연예계 최악의 노예계약.jpg

- 10-28

- 1,020 회

- 0 건

연예계 계약 얘기가 오늘도 핫한 이유는, 한 장의 문서가 한 사람의 꿈을 좌우해버릴 수 있기 때문이죠.

그 속의 수익배분 구조가 어딘가 비밀스러운 계단처럼 느껴질 때면, 팬들 사이에서도 작은 소문이 커지곤 해요.

이 글은 특정 인물을 특정하기보단, 맥락을 따라가 보려는 상상 놀이예요.

도대체 이 그림의 시작점은 어디서부터였을지, 오늘은 흐름을 따라가 보려 해요.

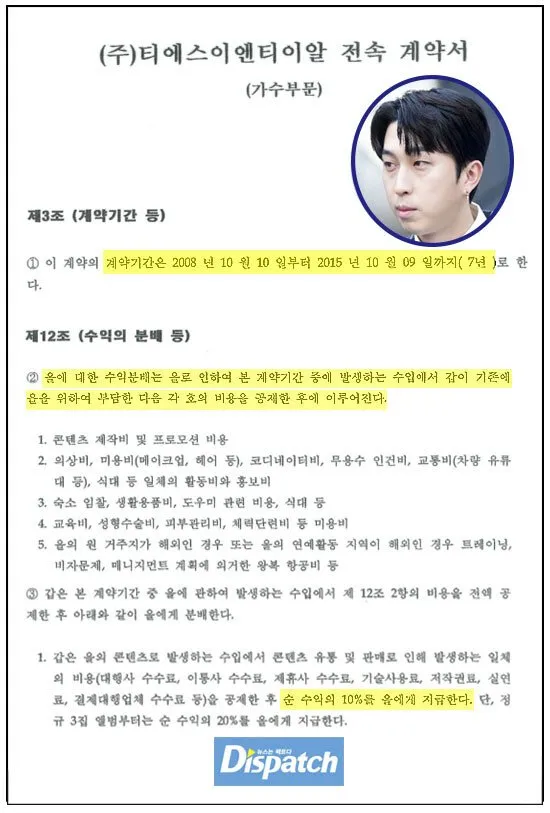

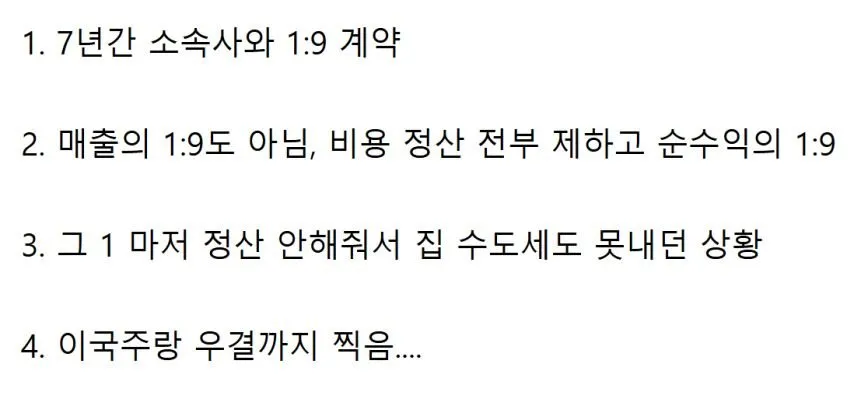

배경으로 옮겨 보면, 한 가상의 엔터테인먼트 그룹과 7년짜리 계약이 눈에 띕니다.

그 계약은 콘텐츠의 수익이 만들어지는 순간, 먼저 비용을 뺀 뒤 남은 금액을 나눠 가지는 구조였다고 들려요.

콘텐츠 제작비, 의상과 미용, 프로모션, 교통비 같은 항목들이 수익에서 끊임없이 차감되며, 콘텐츠 유통비와 저작권료 같은 항목도 함께 빠져나간다고 해요.

심지어 3집 이후에는 순수익의 비율이 올려진다는 조항도 거론되죠.

최근엔 이 계약 이야기가 더 핫해졌다고 해요.

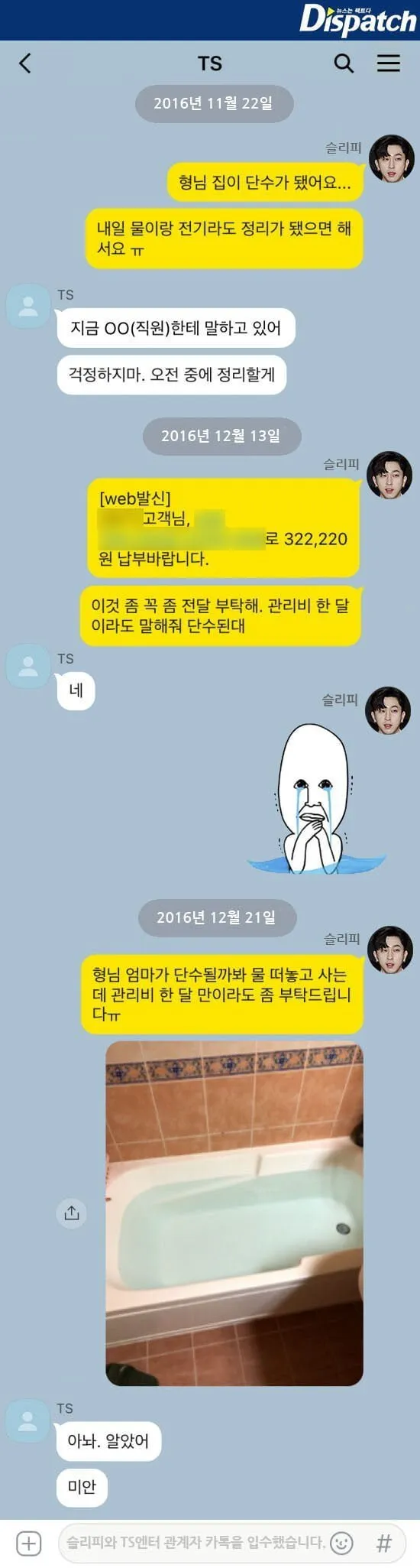

루머의 카톡 스크랩이 입수되었다고 들었는데, 거기에는 '관리비 한 달'이나 '전기 단수' 같은 생활비 이슈까지 얽혀 있었다고 해요.

이런 내부 커뮤니케이션은 외부로 흘러들어오며, 팬들 사이에선 '크리스탈처럼 깨지지 않을 줄 알았던 계약이 왜 이렇게 허술했나'라는 질문이 생깁니다.

상대방인 에이전시 측은 비용 논쟁을 둘러싼 설명과 함께 계약 구조의 필요성을 강조한다는 소문도 돌죠.

이런 흐름은 왜 늘 같은 문제를 불러오는 걸까? 창작자권리와 수익배분의 공정성, 작은 독립 아티스트의 가능성, 그리고 팬덤의 부담 같은 파장을 생각하게 만듭니다.

또 다른 해석으로는, 대형 엔터의 시스템이 왜 이렇게까지 복잡하고 투명성이 떨어지는지에 대한 의문이 커진다는 점도 있죠.

혹시 우리에겐 더 나은 모델이 있을지, 계약의 보장성과 유연성 사이에서 어떤 균형이 가능한지 계속 물음표로 남습니다.

그렇다면 다음에 또 다른 루머가 생길 때, 우리는 어떤 시선을 들고 바라봐야 할까요?