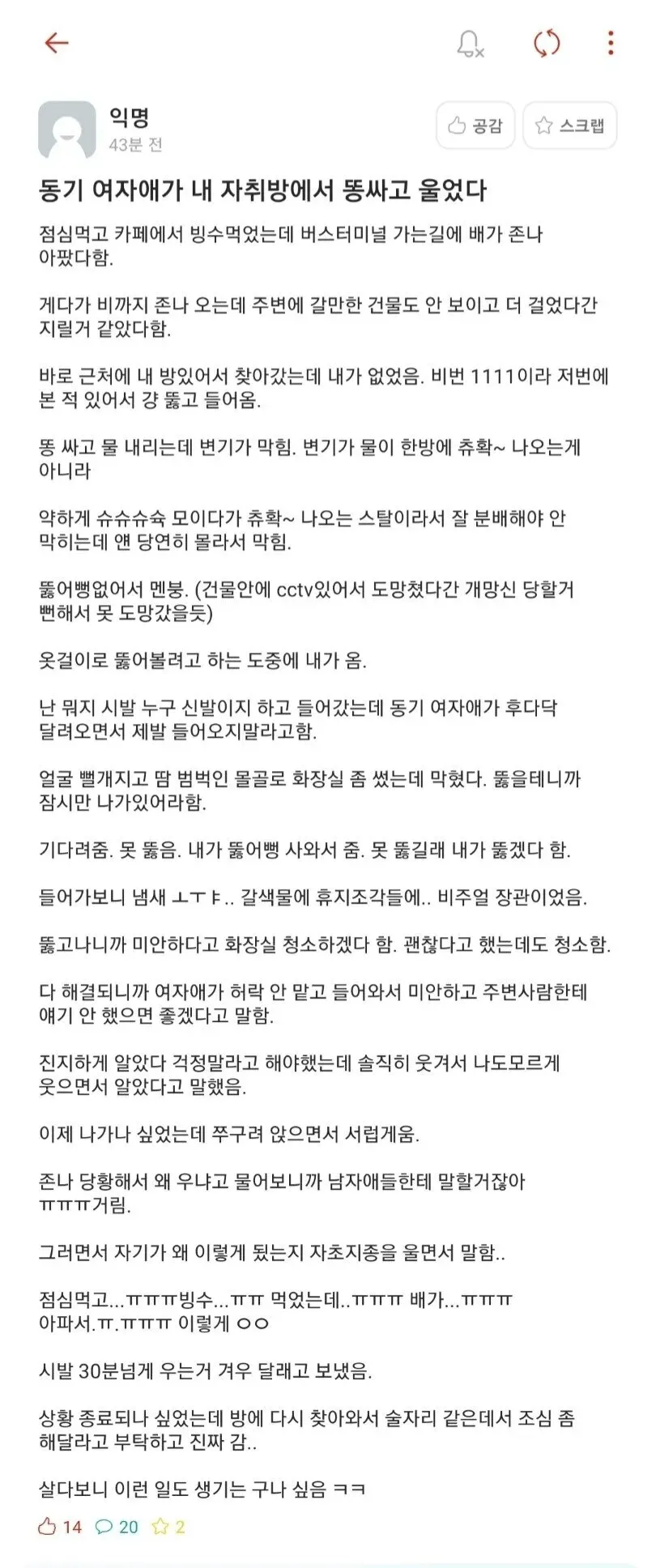

동기 여자애가 내 자취방에서 똥싸고 울었다

- 10-09

- 47,861 회

- 0 건

오늘의 작은 해프닝 하나가 우리에게 주거 공간의 신뢰와 경계에 대해 조용히 질문을 던진다. 동기 여자애가 내 자취방에서 벌어진 일이라며 울었다는 상황을 떠올리면, 일상과 안전의 경계가 얼마나 미세한지 실감하게 된다.

첫 번째 쟁점은 보안과 접근 권한이다. 비밀번호가 1111처럼 쉽고 흔한 숫자로 남아 있다면, 공간에 대한 통제력이 떨어진다. 호스트 입장에선 편리하게 느껴질지라도, 누가 언제 들어올 수 있는지에 대한 합의가 우선돼야 한다는 교훈을 남긴다. 결국 공간의 안전은 편리함과 보안 사이의 균형에서 결정된다.

두 번째 쟁점은 사생활과 신체적 위기의 공정한 다룸이다. 개인의 몸은 늘 사적 영역인데, 위기에 처한 누군가를 도울 수 있는가, 그리고 그 도움은 어떤 방식으로 주어져야 하는가가 남는다. 당황스러운 상황일수록 판단이 흐려지기 쉬운데, 상대를 존중하는 태도와 필요한 지원을 구별하는 연습이 필요하다.

세 번째 쟁점은 관계의 경계 설정이다. 친구인지 동료인지, 방문인지 거주자 간의 규칙은 명확해야 충돌을 피할 수 있다. “도와주려는 마음”과 “사생활의 침입” 사이의 차이를 서로가 이해할 수 있도록, 까다로운 상황일수록 사전에 합의된 절차가 빛을 낸다.

네 번째 쟁점은 사회문화적 맥락이다. 여성이 몸과 공간에 대해 이야기할 때 받는 편견과 민감성은 여전히 존재한다. 배려와 수치심 사이의 미묘한 균형에서, 상대의 부끄러움을 덜어 주려는 마음이 얼마나 실질적 도움으로 연결되는지가 관건이다.

다양한 해석의 여지가 남는다. 실제로 위급한 상황에서 도움의 손길이 필요했을 수도 있고, 혹은 단순한 실수나 경계의 부재로 벌어진 일일 수도 있다. 어떤 해석이 옳은지보다, 이 사건이 우리 모두의 호스트-게스트 관계에 어떤 기준을 촉발했는지가 더 중요하다.

일상 속 실천 팁으로 마무리하자면, 게스트 규칙은 분명하게 남겨두고 비밀번호 관리도 성숙하게 다룰 것. 비상 연락처를 공유하는 편이 서로를 돕는 안전망이 되고, 서로의 공간에서 어떤 행위가 허용되는지에 대한 합의가 필요하다. 또 위기 상황에서의 대처 방법을 서로에게 즉시 전달하는 습관이 필요하다.

결론적으로, 이 한 사건은 특정 개인의 잘못을 가리키기보다 우리 주거 문화의 근본적인 신뢰와 경계에 대한 대화를 촉발한다. 여러 가능성을 열어두고 상황마다 다르게 해석될 수 있음을 인정하며, 다음에는 같은 일이 반복되지 않도록 작은 변화의 실천을 고민해보자. 한 잔의 차분한 호흡처럼, 우리 일상의 리듬에 맞춘 안전과 배려의 균형을 찾아보길 바란다.