점점 길어진다는 핸드폰 교체주기.jpg

- 10-09

- 48,518 회

- 0 건

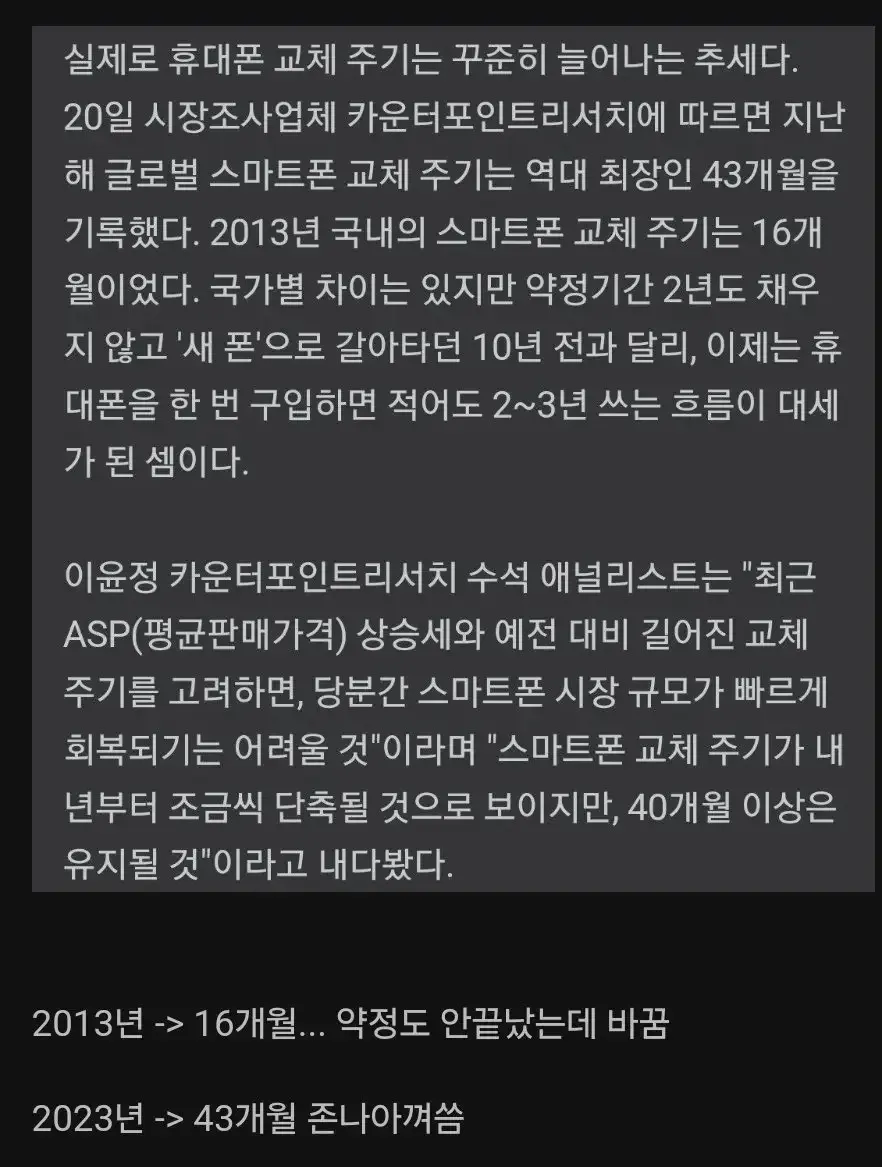

요즘 핸드폰 교체 주기가 왜 이렇게 늘었는지, 사실은 우리 일상과도 맞닿아 있는 변화의 이야기다. 글로벌 평균이 43개월로 역대 최장치를 기록했다니, 한두 달의 차이가 아니라 거의 3년 가까이 쓰는 사람들이 많아진 셈이다.

한국도 예전과 비교하면 분위기가 확연히 달라졌다. 2013년 국내 스마트폰 교체 주기가 16개월대였던 것을 떠올려보면, 지금은 2~3년 이상 쓰는 흐름이 대세로 자리 잡았다. 가격과 재정 구조가 바뀌고, 소비자의 가치관도 ‘당장 더 좋은 것’에서 ‘현재의 만족도와 합리적 비용 사이의 균형’으로 옮겨간 듯하다.

그 핵심 배경을 들여다보면, 두 축이 맞물린다. 우선 ASP가 올라가면서 신제품의 가격 부담이 커졌고, 그에 따라 업그레이드의 필요성이 예전만큼 강하게 느껴지지 않는 경향이 생겼다. 또 디지털 환경이 점점 더 안정적으로 굴러가다 보니, 소프트웨어 최적화나 지속적인 보안 업데이트가 오래 쓰는 데 충분한 가치를 제공하기도 한다.

교체 주기가 길어지면, 기업의 수익 구조도 달라진다. 하드웨어 판매에만 의존하던 모델에서, 서비스와 애프터서비스, 에코시스템 중심의 수익 모델로 옮겨갈 가능성이 높아진다. 이에 따라 제조사나 통신사도 ‘한 번의 팔림’보다 ‘오래 함께 사용하는 고객 관리’에 더 큰 비중을 둘 여지가 커진다.

환경적인 관점도 한몫한다. 기기의 수명이 길어지면 전자폐기물은 줄일 수 있는 흐름이 생길 수 있다. 그러나 고성능을 향한 욕구 자체가 사라지는 게 아니라, 더 긴 기간에 걸쳐 점진적으로 충족되다 보니 중고시장이나 교환 주기의 재구성 같은 새로운 파생 현상이 나타날 수 있다.

지역별 차이가 분명하지만, 전반적인 흐름은 비슷하다. 2년 내외의 약정 주기가 여전한 시기도 있지만, 글로벌 트렌드와 국내 소비자 습관 사이의 간극이 점차 좁아지는 모습이다. 결국 앞으로의 방향은 어느 한쪽으로 단정하기보다는, 가격 구조와 서비스의 결합 방식, 그리고 소비자의 가치관 변화가 어떻게 서로 맞물리느냐에 달려 있다.

일상으로 돌아와 보면, 오늘 하루의 작은 선택 하나가 이 큰 흐름에 흔적을 남긴다. 비싼 스마트폰을 새로 사느냐, 아니면 현재 모델의 가치와 서비스로 버티느냐의 결정도 결국은 나와 우리 또래의 삶의 리듬에 맞춰진다. 한 잔의 커피를 음미하듯, 우리의 소비도 천천히, 그러나 분명한 방향성을 찾아가고 있다.