아버지가 남긴 100억원가치 현금보관증가져갔더니 신한은행 반응

- 11-01

- 676 회

- 0 건

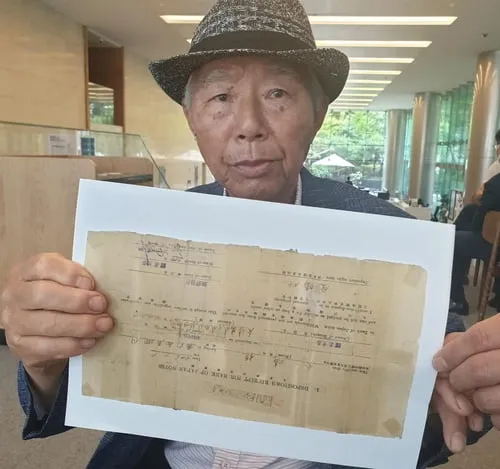

1. 경상북도 예천군에 사는 김규정씨(현 80대) 부친인 고 김주식씨는 1910년 일본에서 막노동 등을 통해 한푼두푼 모아 35년만인 1945년 해방과 동시에 귀국함.

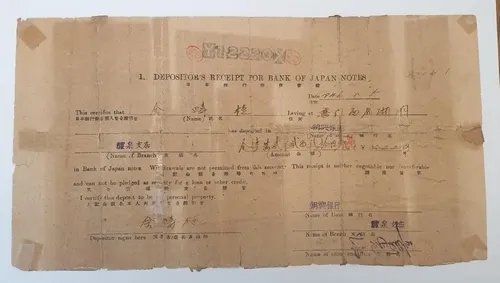

2. 그동안 모은돈 일본돈 약 1만2천220엔은 거액이라 집에 보관하지 않고 1946년 조흥은행 예천군 지점에 맡긴 후 현금 보관증을 받음.

3. 현금보관증엔 1946년 3월5일 조흥은행 풍천지점의 박종선 지점장이 예천군 보문면 미호동에 사는 김주식씨의 일본 돈 1만2천220엔을 받아 보관함을 증명한다고 쓰여있으며, 김씨의 사인과 조흥은행 직인 및 다른 사람이 소유권을 침해할 수 없다고 명시됨.

4. 한국전쟁 직후 찾으러 갔을땐 많은 자료가 유실되었으며 은행에서 차일피일 지급을 미뤘고, 박정희 대통령시절엔 경제개발을 위한 외화가필요해 엔화 출금이 어려웠음. 고인 김씨는 자기가 일해서 모은돈을 찾으려고 여러방면으로 노력하였으나 끝내 뜻을 이루지 못하고 1969년 화병으로 돌아가심.

5. 고인 김씨의 아들인 김규정씨가 전두환시절 은행에 방문해 인출을 요청하였을때, 은행은 고액이라 재무부허가가 필요하다하였으나 결국, 현금보관증의 진위를 확인할 수 없다는 답변으로 인출이 거부됨

6. 김씨가 맡긴 돈의 가치는 당시 환율과 물가 상승, 화폐개혁 등을 고려할 때 현재 가치로 40억~70억원으로 평가되며 76년간의 은행 이자까지 합하면 100억원을 훌쩍 넘길 것으로 추산됨.

일본 돈 1만2천220엔의 행방과, 현금보관증이 남긴 작은 글자 하나가 오늘 커뮤니티를 흔들고 있다. 이건 그냥 돈 이야기가 아니라, 오래된 서류철 안에 숨은 삶의 이야기를 건져 올리는 모험 같다. 조흥은행의 이름이 등장하는 이 이야기는 마치 시간의 다리를 건너온 편지처럼, 과거의 의문이 현재의 호기심으로 돌아온다. 그 호기심은 아직 결론을 요구하지 않는다.

경상북도 예천군에 살던 김주식씨는 일본에서 막노동을 통해 모은 돈을 1946년 조흥은행 예천군 지점에 맡겨 현금 보관증을 받았다. 현금 보관증에는 일본 돈 1만2천220엔과 함께 김주식씨의 서명, 지점장의 직인, 그리고 ‘다른 사람이 소유권을 침해할 수 없다’는 서명이 남아 있다. 하지만 한국전쟁 직후 자료가 유실되면서 이 기록은 반쯤 잠겨 버렸고, 은행 측도 지급을 차일피일 미루었다는 소문이 돌았다. 박정희 시대의 경제정책 속에서 외화 출금이 어렵다는 제도적 벽도 이 이야기에 그림자를 드리웠다.

그 사이 1969년, 김씨의 아들이 전두환 정권 시절 은행에 인출을 요청했지만, 거듭되는 부서의 설명은 '재무부 허가가 필요하다'는 이유로 끝나고 말았다. 현금보관증의 진위 여부가 확인되지 않는다는 더블 벨트 속에서 실제 인출은 끝내 이뤄지지 않았다. 당시 가치로 환산하면 현재 수십억대에 이르는 금액으로 추정되지만, 물가와 환율의 변화까지 합치면 숫자는 시시해 보일 정도로 커진다. 이 모든 과정은 단순한 자금 이력서가 아니라, 기록의 보존과 제도적 장벽이 누구의 손에 우선권을 갖는지에 대한 질문으로 남는다.

그래서 우리는 이 이야기에 어떤 해석을 덧붙일 수 있을까? 하나의 현금에 얽힌 가족의 사연으로 남기기엔 너무 많은 맥락이 얽혀 있고, 은행의 보관 시스템과 국가의 기록 보관 정책이 어떻게 엇박자를 낳았는지 생각해 보게 된다. 여러분은 현금보관증 같은 기록이 남았을 때, 그것을 어떻게 해석하고 어떤 방식으로 시민의 기억으로 남기고 싶은가? 이 커뮤니티의 탐정들은 오늘도 불완전한 정보의 조각을 맞추며, 여운의 끈을 조금씩 길게 당겨 본다.