영포티 이미지 팩트폭격 댓글ㄷㄷㄷㄷㄷ

- 09-21

- 3,415 회

- 0 건

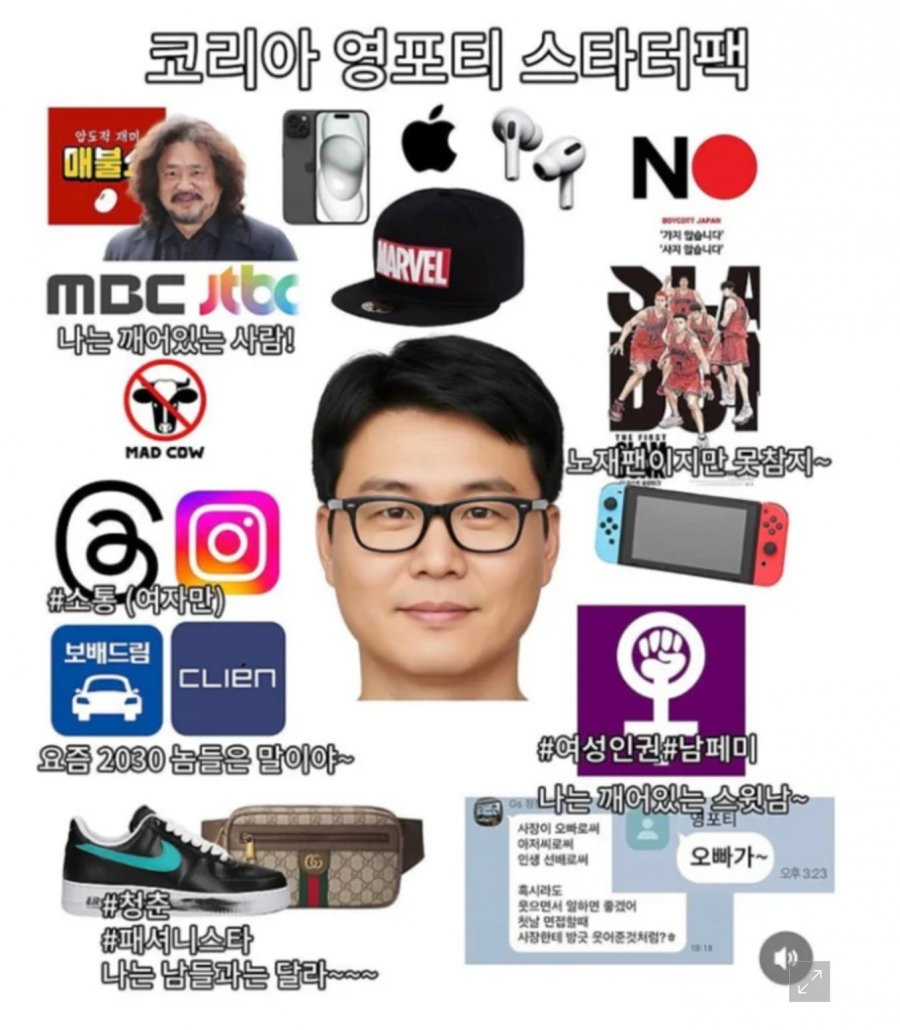

참고자료의 모음은 온라인 공간에서 오간 여러 코멘트의 흐름을 보여준다. “영포티 이미지 팩트폭격” 같은 선명한 문구가 반복되고, 2030 세대와 40대의 정체성이 교차하는 담론이 한 화면에 얹혀 있다. 서로 다른 이슈가 뒤섞여 하나의 분위기로 흘러가는 모습이 특징이다.

여기서 말하는 ‘영포티’는 단순한 연령이 아니라 하나의 정체성 브랜드처럼 작동한다. 40대의 나이에도 젊은 감각과 진보적 성향을 자처하는 신호가 반복되고, “나는 깨어있는 사람!”, “삼청춘 패셔니스타” 같은 문구가 자기 긍정을 형성한다. 이를 통해 특정 계층이 온라인에서 자신들의 세대적 위치를 재확인하려는 경향이 읽힌다.

또한 노재팬, 여성인권, 남페미 같은 이슈가 한데 섞여 나타난다. 경제적·정치적 불만을 gender-politics와 연결하는 방식으로 담론이 구성되며, 각 이슈가 서로를 강화하는 형태로 흘러간다. 이때 ‘여성인권’ 같은 주제는 대화의 정당성을 부여하는 수단이 되기도 하고, 반대 의견을 차단하는 경계선이 되기도 한다.

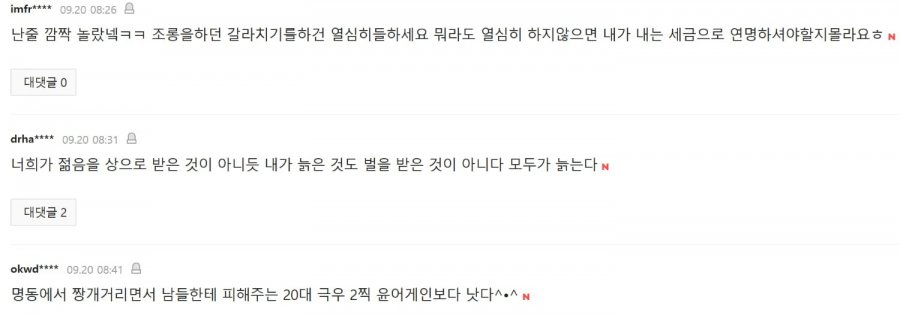

한편 대담한 조롱이나 갈라치기로 포장된 갈등 신호도 눈에 띈다. “뭐라도 열심히 하지 않으면 내가 내는 세금으로 연명하겠다” 같은 발언은 도덕적 잣대를 세우려는 의도로 읽히며, 타인을 향한 비난을 생산적으로 대체하길 바라는 분위기를 드러낸다. 이는 사회적 책임감의 표현이자, 동시에 상호 이해를 가로막는 수단이 되곤 한다.

명동과 같은 구체적 공간 묘사는 온라인 담론의 지리성을 부각한다. “짱개거리” 같은 표현과 함께 특정 세대의 극우적 정서를 도시 공간으로 이동시키려는 시도가 보이며, “20대 극우”라는 라벨이 지역성인 공간과 연결된다. 이는 온라인과 오프라인의 경계가 모호해지는 현상을 보여주는 사례로 읽을 여지가 있다.

이 모든 흐름은 한국 사회의 양극화가 어떻게 형성되고 재생산되는지의 미시적 단서를 제공한다. 세대 간, 성별 간의 긴장이 매개되는 온라인 생태계에서, 표상과 정체성의 정치가 어떻게 작동하는지 살펴볼 필요가 있다. 단정적으로 판단하기보단, 구조적 요인과 개인의 표현 욕구가 어떻게 맞물리는지 다각도로 보는 태도가 필요하다.

또한 이 자료는 시사프로 해설의 관점에서 현상을 해석할 때의 주의점을 알려준다. 개인의 목소리와 집단적 담론이 뒤섞일 때, 근거 없는 일반화나 특정 집단에 대한 낙인을 확대하기 쉽다. 경제·정책 맥락, 노동시장 구조, 세대 간 가치관의 차이 같은 구조적 요인을 함께 고려하는 균형감이 필요하다.

마지막으로, 이 텍스트는 한 편의 기사나 인터뷰의 단편이 아니라, 사회 담론의 현장감 있는 실천을 보여 준다. 여러 가능성과 해석의 여지를 남기며, 어떤 해설이든 특정 진실 하나를 강요하기보다는 다양한 해석의 가능성을 열어두는 태도가 중요하다. 그것이 시사프로의 역할이기도 하다.