석박사들이 만든 참기름 레전드.jpg

- 09-22

- 3,659 회

- 0 건

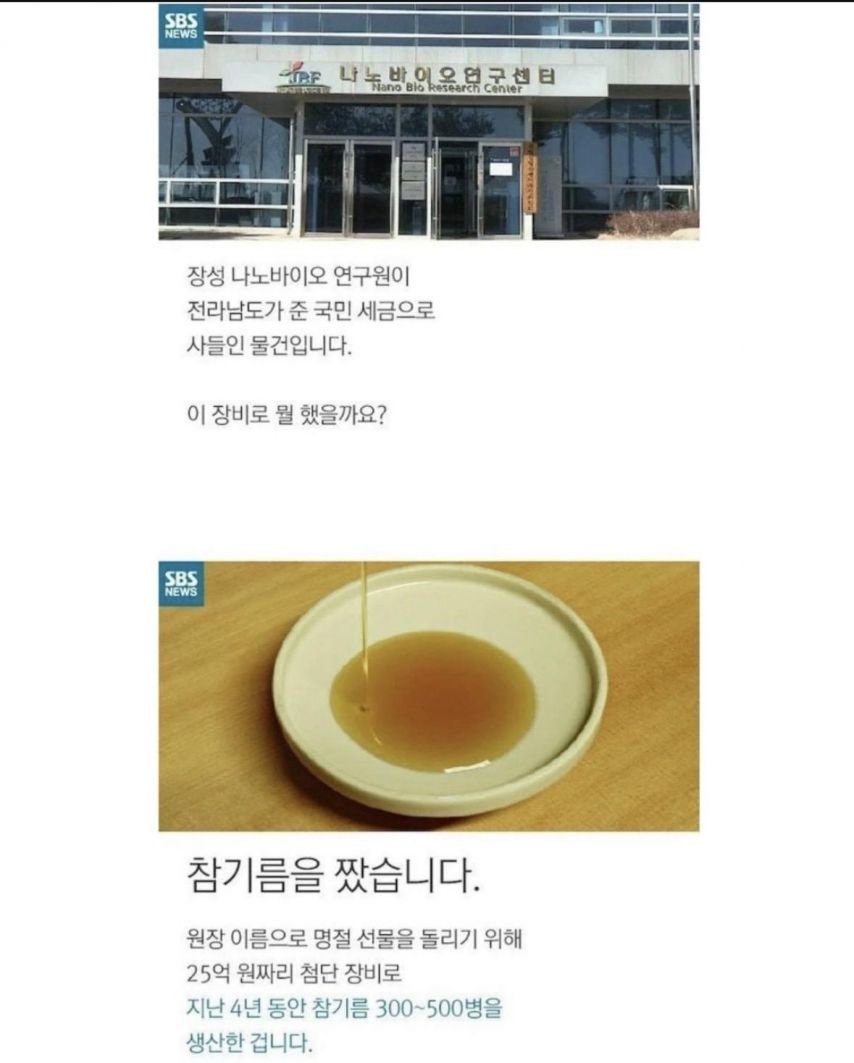

전라남도 소재 나노바이오연구센터에 25억 원대 초임계 추출 장비가 배치됐다는 보도가 나왔습니다. 이 기계로 참기름을 뽑아 명절 선물용으로 포장까지 했다고 하니, 공공자금으로 고가의 연구장비를 실제 생산물로 돌린 셈이 됩니다. 과연 이 사업의 목적은 무엇이었는지 의문이 남습니다.

초임계 추출은 식물에서 불순물을 최소화한 천연 성분을 뽑아내는 첨단 기술로 알려져 있습니다. 친환경성이나 순도 면에서 강점이 있다고 하지만, 참기름처럼 전통 산업에서 흔히 사용하는 방식과 비교하면 생산 규모나 활용 방식이 이례적으로 느껴질 수 있습니다. 기술 홍보와 실질 성과 사이의 간극을 주의 깊게 봐야 합니다.

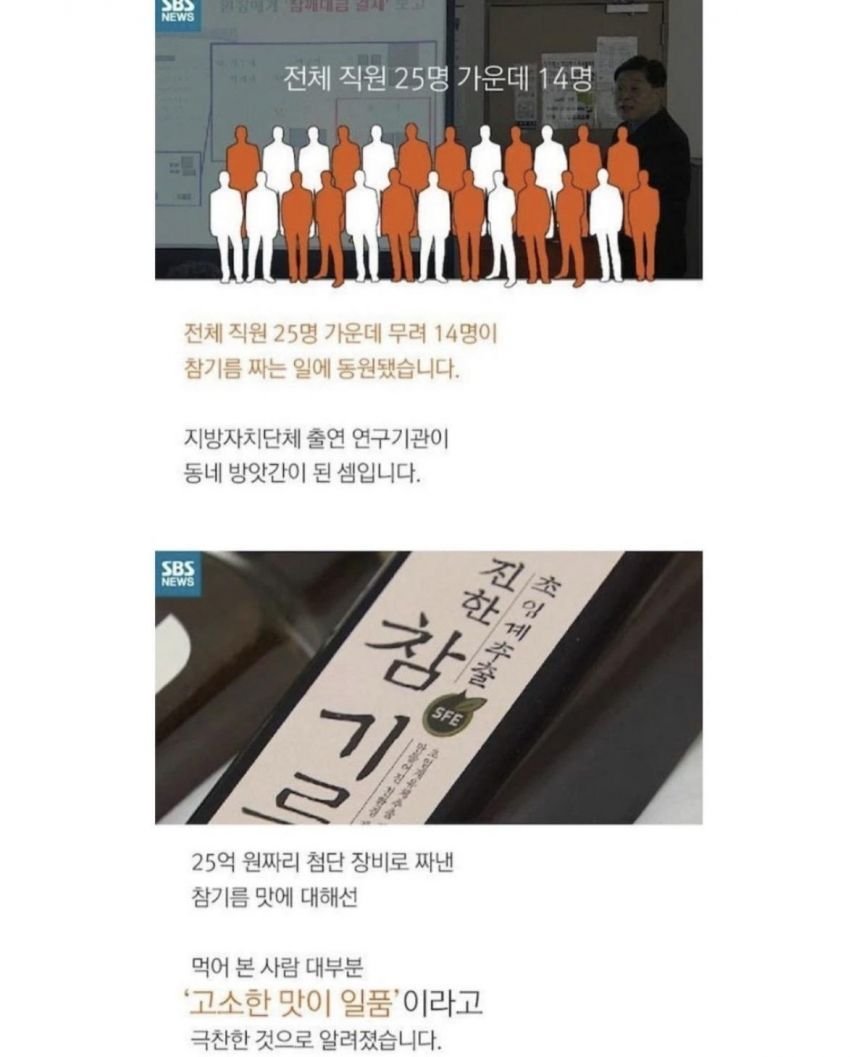

지난 4년간 생산량은 300~500병에 불과하다고 합니다. 연간 수십 병 수준의 출력이라면, 25억 원 투자에 비춰 ROI나 사회적 가치가 충분한지 의심이 됩니다. 고가 설비를 통해 산출물을 만든 이유가 연구 목적에 충실한 결과물인지, 혹은 다른 목표가 있었던 것인지 따져봐야 합니다.

또한 포장부터 선물까지, 고급스러운 이미지를 의도적으로 연출했다는 대목은 공공자금의 활용 맥락에서 해석을 달리하게 합니다. 오동나무 상자와 유리병으로 포장하고, 원장 이름으로 명절 선물까지 고려했다면, 연구성과의 본질보다 홍보나 선호도 관리에 더 초점을 맞춘 것은 아닌지 질문합니다. 이는 공공성에 대한 신뢰 문제로 이어질 수 있습니다.

또 하나의 쟁점은 원료의 출처와 공급 체인에 관한 투명성입니다. 보도에선 “참깨 원료”의 조달 경로가 불분명하게 남아 있습니다. 국민 세금으로 자재를 구입했다는 사실 자체가 문제라기보다, 공급망의 품질 관리와 계약상의 책임소재를 밝히는 것이 더 중요합니다. 원료의 출처가 연구목적과 규정에 부합하는지 확인이 필요합니다.

이 사례가 시사하는 바는 명확한 단정 대신 다층적 해석이 남는다는 점입니다. 고가의 연구장비가 실제 사회적 가치를 낳았는지, 아니면 공공 이미지를 강화한 시연에 머물렀는지 여부는 추가 자료의 투명한 공개로만 판단될 수 있습니다. 감사나 실적보고를 통해 실제 성과를 가늠하는 과정이 필요해 보입니다.

그러나 가능성은 한 가지로 좁히지 않습니다. 이 장비가 연구 역량을 강화하고, 향후 산업계로의 기술이전이나 신소재 개발의 발판이 되었을 가능성도 있습니다. 다만 그 가치를 진정으로 증명하려면, 구체적 목표, 생산 기록, 비용-편익 분석이 뒤따라야 합니다. 결국은, 이해관계가 있는 모든 당사자가 충분한 정보를 제공하는 것이 관건입니다.