면접을 망쳤지만 합격한 조카

- 09-27

- 2,750 회

- 0 건

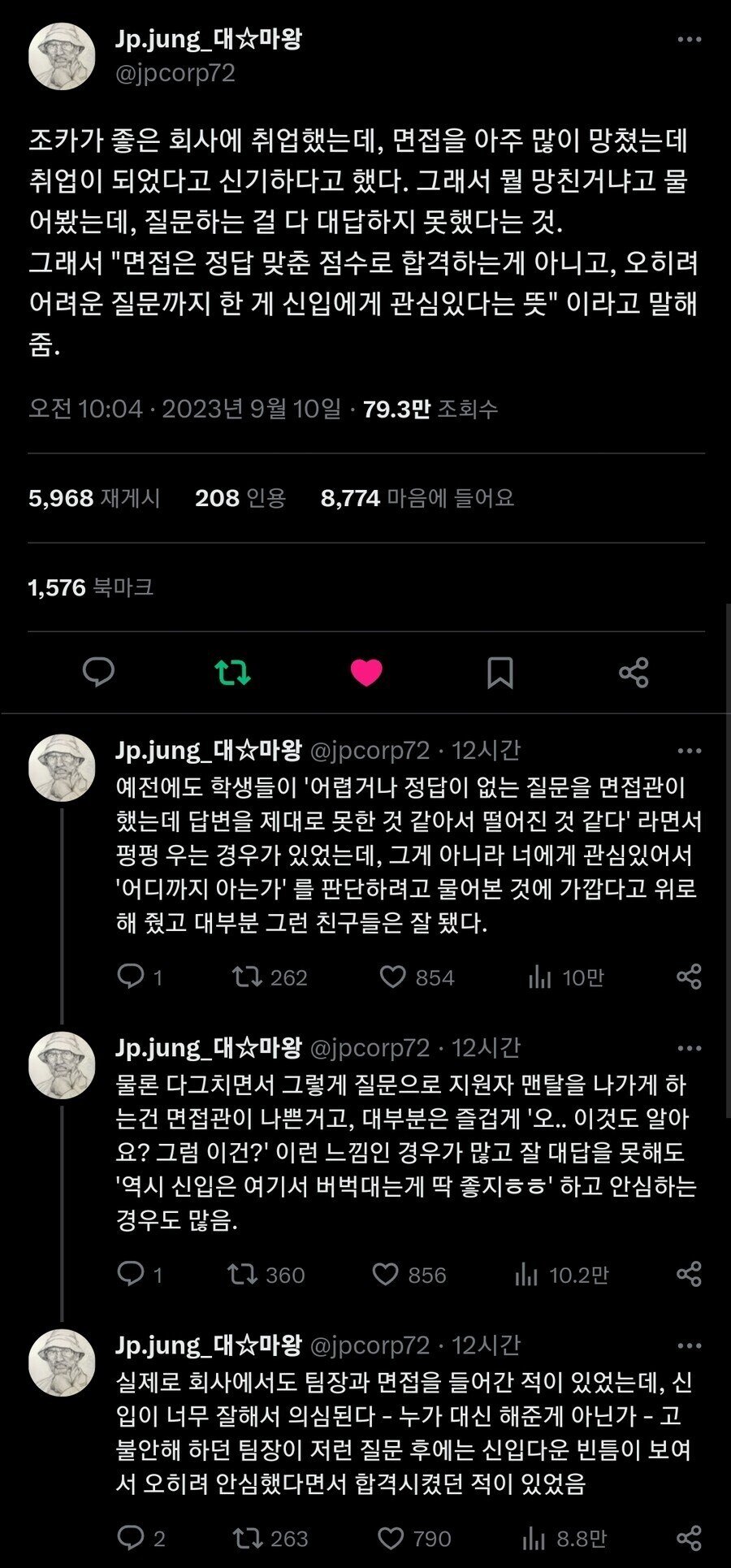

면접 망친 조카가 합격했다는 이야기는 한 번쯤 들었을 법하다. 이 사례를 두고 주변은 다양한 해석을 내놓지만, 핵심은 간단하다: 면접은 정답을 맞히는 시험이 아니라, 지원자의 사고과정과 관심을 확인하려는 시도일 때가 많다.

특히 어려운 질문일수록 답의 정답보다 생각의 흔적을 본다. 면접관은 다소 모호한 문제에도 '어떤 방식으로 접근하는가'를 보려 한다. 이때 능숙한 답변보다 중요한 것은 논리전개와 학습 의지의 노출이다.

신입 채용에서 즉시 업무능력을 판가름하기보다, 학습력과 문제해결 의지가 더 큰 비중을 차지하는 경향이 늘고 있다. 뜻밖의 질문에 당황하지 않고, 들어온 정보를 어떻게 재구성해 답을 만들어내는지에 따라 합격 여부가 좌우되기도 한다.

다만 이 같은 해석은 위험 요소도 수반한다. 지나치게 압박적인 면접은 긴장과 불확실성을 부추겨 오히려 불리하게 작용할 수 있고, 문화적·언어적 배경에 따라 신호가 왜곡될 가능성도 있다.

결국 면접의 메시지는 단일 지표가 아니다. 한 사람의 강점이 다면적 검증으로 드러나고, 기업도 다양한 정보(과거 경험, 협업 사례, 테스트 등)를 종합하려는 경향이 있다.

구직자는 이런 상황에서 '생각하는 과정을 보여주기'와 '배움의 의지'를 동시에 전달하는 연습이 도움될 수 있다. 모르는 부분은 솔직히 말하고, 추론의 근거를 말하며, 모듈형으로 학습 계획을 제시하는 방식이 좋다.

한 사례를 근거로 전체 채용 관행을 일반화하기는 어렵다. 소셜 미디어의 이야기들은 현장의 한 면을 과장되게 비출 수 있고, 데이터로 확인해야 하는 부분이다.

따라서 해설의 포인트는 '다양한 가능성의 여지'를 남기는 것. 면접이 어려운 질문을 던진다고 반드시 합격 가능성이 높아지는 건 아니고, 불리하게도 작용할 수도 있다. 맥락과 기업의 채용 철학을 함께 바라봐야 한다.