블라에 올라온 공무원 글 논란 ㄷㄷ.jpg

- 09-28

- 3,422 회

- 0 건

현재 70개 정부 시스템 중단상황 ㄷㄷ

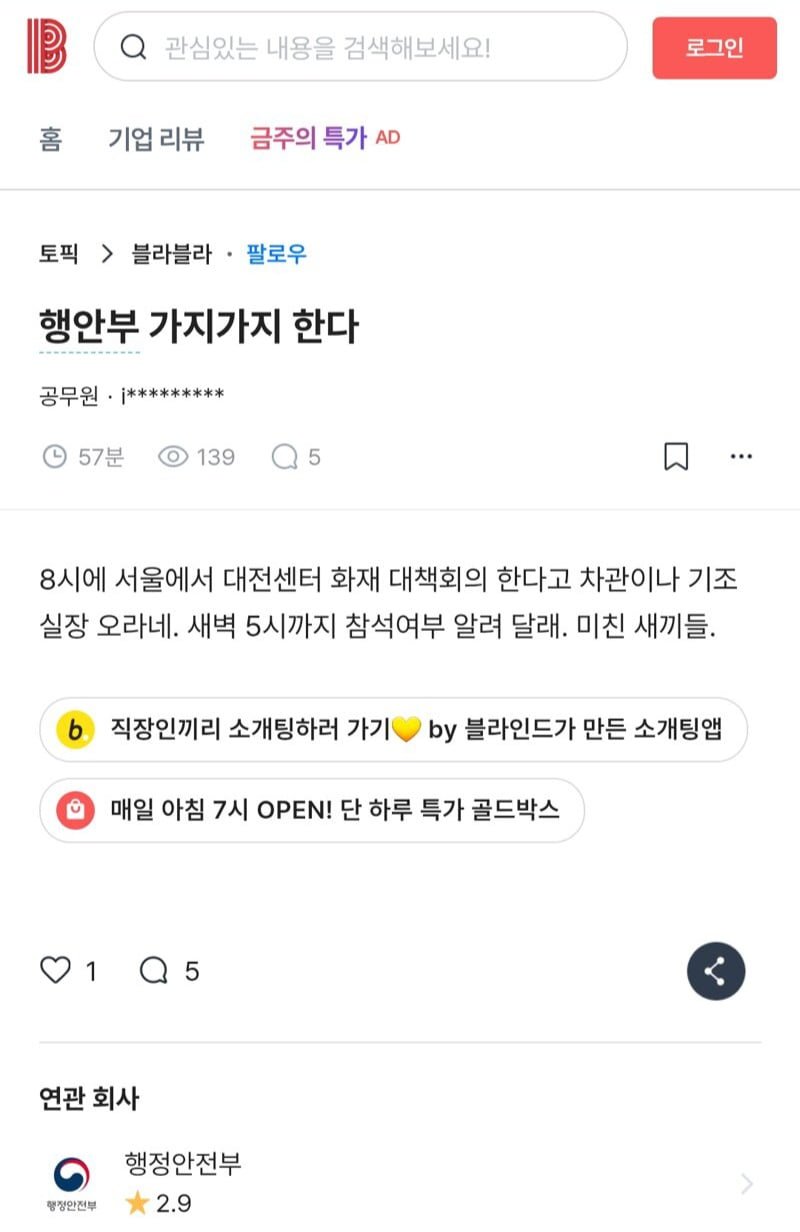

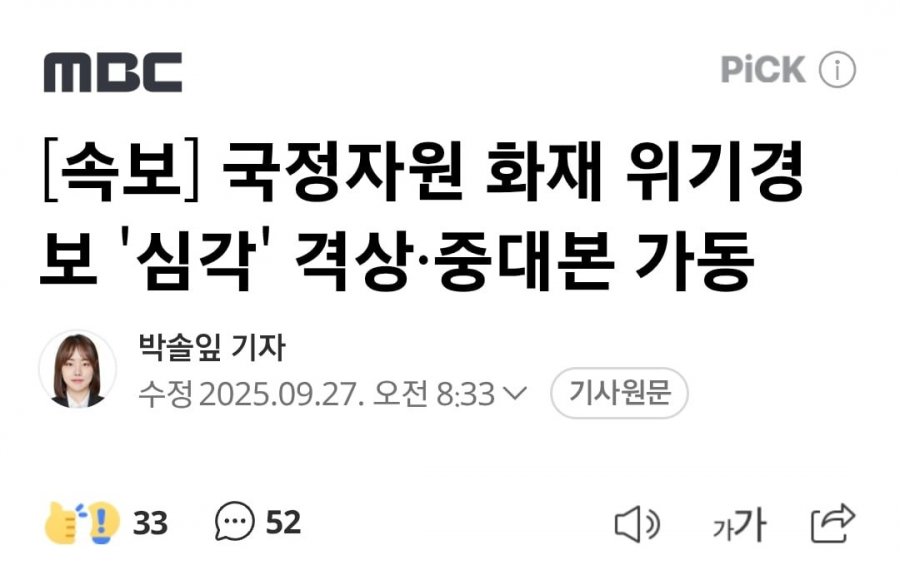

오늘 다루는 사례는 온라인 공간의 발언과 실제 재난 대응 현장이 맞물린 신호다. 한 공무원 글 논란과 같은 이슈가 사회적 주목을 받는 가운데, 같은 날 중앙재난대응 체계의 비상 상황이 언급되면서 조직의 신뢰성과 작동 방식에 대해 다시 질문이 쏠린다. 이 두 흐름을 함께 분석하면, 공공 조직의 분위기와 대응 체계 사이의 간극이 드러난다.

핵심 쟁점 중 하나는 공무원의 온라인 발언이 공공성에 미치는 영향이다. 내부의 불만이 공개적으로 표출될 때 시민은 직무 수행의 프로페셔널리즘과 조직의 책임성에 의문을 가지기 쉽다. 온라인 글의 톤과 맥락은 현장 운영의 명확한 메시지 전달과 직결되며, 때로는 공공의 신뢰를 흔드는 변수로 작용한다.

또 다른 쟁점은 압박 속의 작업문화다. 새벽 5시까지 참석 여부를 묻는 지시와 8시에 열리는 대전센터 화재 대책회의는 현장의 시간력이 얼마나 빠르게 돌아가는지를 보여준다. 과로와 비정상적 업무강도가 시스템 전반의 판단력과 협업 효율에 미치는 영향을 생각해볼 필요가 있다.

화재 대책회의와 중대본 가동이라는 맥락은 위기가 실제로 어디까지 와 있는지에 대한 신호다. 위기 조치가 발령되면 내부 커뮤니케이션의 투명성과 신속성이 더 중요해지지만, 내부의 불만 표현이 이 순간에 외부로 확산되면 협력 체계에 그림자를 드리운다. 이는 즉각적인 대응과 커뮤니케이션의 일관성 사이의 균형 문제를 부각한다.

다양한 해석의 가능성도 남아 있다. 피로감과 직무 스트레스에서 비롯된 반응일 수도 있고, 조직 내부 갈등이 밖으로 샘솟아 위기 대응의 신뢰성에 영향을 준 것일 수도 있다. 또 하나의 가능성으로는, 실제 현장과 정책 결정 사이의 커뮤니케이션 경로가 어긋나면서 발생한 신호일 수도 있다.

정책적 시사점은 이렇다. 내부 커뮤니케이션에 대한 명확한 가이드라인과 교육, 근무환경 개선, 번아웃 방지 대책이 필요하다. 또한 위기 상황에서의 메시지 관리와 부처 간 소통 규범을 정비해, 신속하고 일관된 공공 커뮤니케이션이 가능하도록 해야 한다.

결론은 내리기 쉽지 않다. 다만 이번 사례는 행정조직의 표면 아래 남아 있던 긴장감을 드러낸다. 온라인 문화와 현장 운영의 간극이 크면 위기 대응의 속도와 질에도 영향을 줄 수 있다. 다양한 가능성을 열어두고 지켜보는 자세가 필요한 때다.