의외라는 생리 안 하는 원인.jpg

- 10-10

- 1,234 회

- 0 건

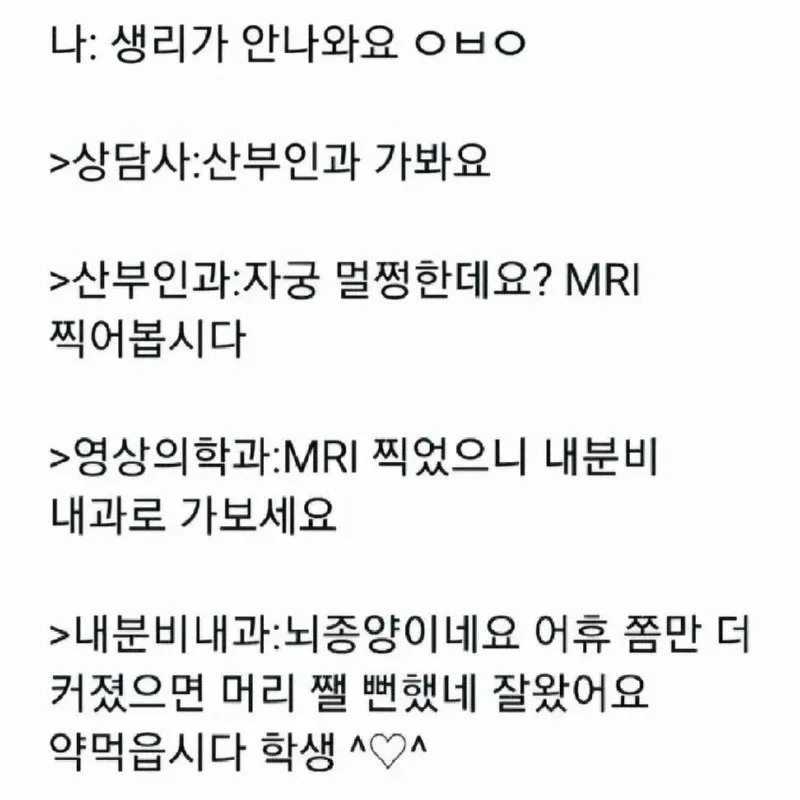

생리 불순으로 시작된 한 사례를 떠올리면, 진료 현장의 길찾기가 생각보다 헷갈린다는 점이 먼저 떠오른다. 처음엔 산부인과에서 자궁은 멀쩡하다고 듣고, 더 자세히 보자며 MRI를 권한다. MRI 결과를 보고서는 영상의학과의 '다음은 내분비인가?'라는 묘한 연결고리가 생겨난다. 이처럼 한 가지 증상에서 의사들은 서로 다른 영역으로 경로를 옮겨가며, 환자는 무작정 따라가야 한다는 느낌이 든다.

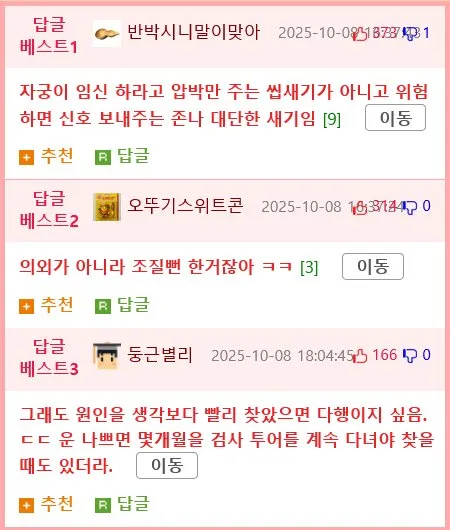

문제는 이 경로가 꼭 나쁘다고만 볼 수 없다는 점이다. 이미 영상으로 확인된 정보를 바탕으로 뇌종양 여부를 의심하게 되면 상황은 급박하게 흘러가고, 조기 발견의 기회가 생길 수 있다. 다만, 각 진료과의 역할과 판단 기준이 다르고, '다음은 어디?'라는 승천식 이동이 반복되면 환자는 불안과 피로를 겪는다. 과잉 검사나 불필요한 경계가 생길 가능성도 함께 따라다닌다.

여기서 주목할 포인트는 환자의 '신호 감지'와 의사의 '판단의 정치학'이다. 어떤 경우에는 MRI 같은 민감한 검사로 비상 신호를 포착하기도 하지만, 또다시 다른 해석이 더해지며 원인 파악이 지연되기도 한다. 한편, 이 대목에서 여성의 몸이 갖는 신호가 생리처럼 일상 속의 고민으로부터 시작해 위중한 의학적 논의로 이어진다는 점이 흥미롭다. 자궁을 임신 여부의 도구로만 보는 시선이 아니라, 몸 전체의 상태를 보는 시선이 필요하다.

이런 상황을 접할 때 우리에게 필요한 것은 명확한 소통과 기록이다. 어떤 검사로 무엇을 확인했고, 어떤 가능성을 어떻게 좁혀나갈지, 서로의 역할과 책임을 확인하는 습관이 중요하다. 또한 동일 증상을 겪는 다른 이들의 이야기를 듣고 비교하는 것이 더 나은 판단으로 이어질 수 있다. 결국, 의료는 수학 문제처럼 완벽한 정답을 주지 않는 영역이니, 열린 가능성을 남겨두는 자세가 필요하다.

따뜻한 진료를 원한다면 환자 스스로도 질문의 주제를 정리하고 의사와의 대화를 적극 주도하는 습관이 도움이 된다. 예를 들어, '검사의 목적은 무엇이며, 어떤 위험을 줄이고, 언제 재평가할지' 같은 구체적 물음을 준비하자. 삶의 작은 루틴처럼, 건강 관리도 긴 여정이고 작은 결정들이 모여 큰 그림을 만든다. 불확실성 속에서도 자신의 몸과 이야기에 귀를 기르는 태도가 가장 기본이자 가장 강력한 무기다.