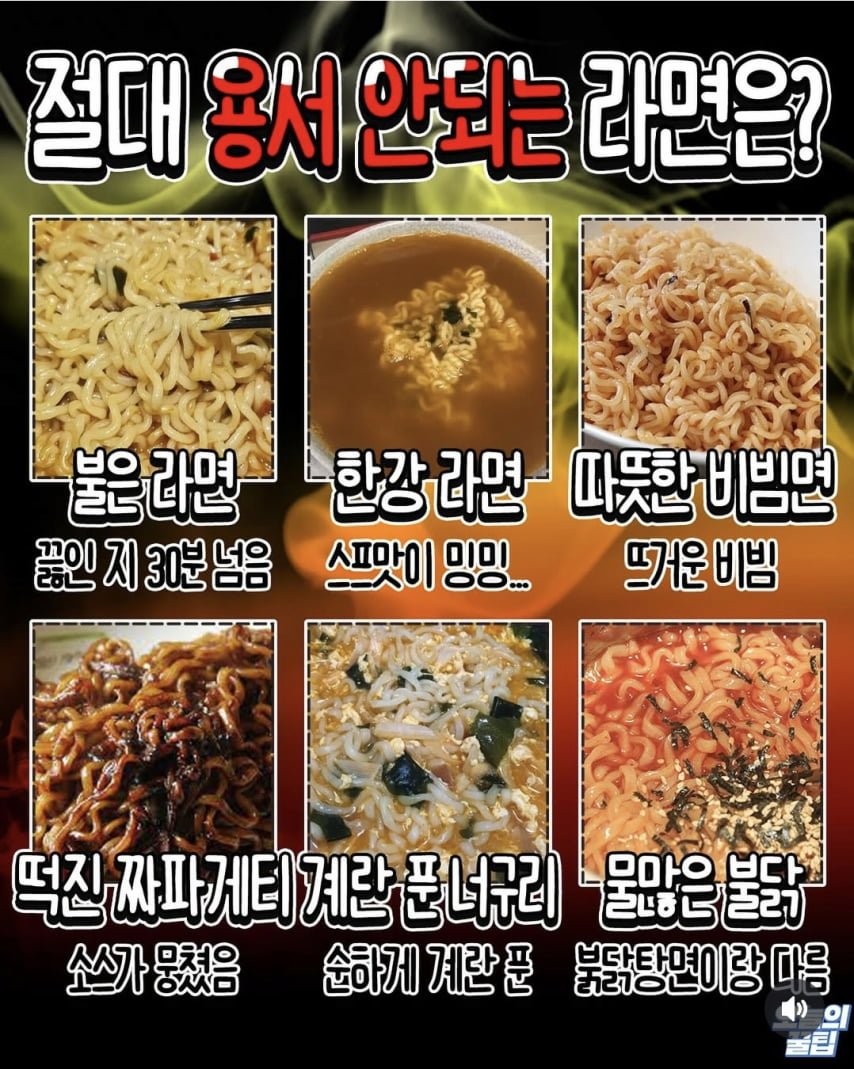

절대 용서 안되는 라면 6가지

- 09-23

- 3,750 회

- 0 건

개인적으로 한강 라면은 용서 안됨

최근 인터넷에 떠도는 “절대 용서 안되는 라면 6가지” 같은 제목의 기사는 자극적이다. 하지만 시사 해설의 입장에서 보면, 이 같은 보도는 소비자 기대와 제조/유통 현장의 간극을 드러내려는 의도였을 가능성이 있다. 핵심은 ‘무엇이 문제로 보도되었는가’가 아니라, 왜 그런 문제들이 한꺼번에 거론될 수 있었는가에 있다.

핵심 쟁점은 크게 세 가지로 요약된다. 첫째, 맛과 향의 불일치다. 스프 맛이 밍밍하다는 지적이나, 불닭 소스가 뭉치는 현상은 제조 단계의 균일성 문제를 시사한다. 둘째, 조리의 현실성과 편의성의 괴리다. 30분이 넘게 끓여야 한다는 표현은 즉석식의 기대와 맞지 않는 수치로, 소비자가 요구하는 ‘빠르고 쉽게’라는 조건에 어긋난다. 셋째, 일관성의 문제다. 같은 브랜드라도 배치마다 맛과 텍스처가 달라지는 사례는 제조‑유통 체계에서의 품질 관리 실패를 암시한다.

이 현상의 배경을 들여다보면, 시장의 맥락이 먼저 보인다. 국내 즉석식 라면 시장은 경쟁이 치열하고, 소비자는 강한 맛과 안정된 품질을 동시에 원한다. 한편 매체는 과장된 비교나 극단적 사례를 통해 클릭율을 높이고자 한다. 이 과정에서 ‘여섯 가지’ 같은 구획이 만들어지고, 독자들은 극단적 예시를 전체 시장의 표본으로 오해하기 쉽다. 결국 이 토대 위에서 ‘용서 안 되는’ 기준은 주관적 판단에 크게 의존한다.

구체적으로, 기사에 거론된 사례들은 식품의 질 관리 문제를 가리킨다. 예를 들어 스프가 균일하게 분포되지 않거나, 소스가 따로 뭉쳐버리는 현상은 포장 디자인이나 분말/액상 구성의 문제일 수 있다. 또한 뜨거운 비빔 면의 경우 조리 방식과 소스의 접착력 사이의 미묘한 균형이 좌우한다. 짜파게티 계란 풀의 사용 방식이나 너구리 같은 매운 라면의 향미 전달 방식도, 제조사가 의도한 맛 프로필이 실제로 소비자 접점에서 얼마나 잘 전달되는가의 문제로 이어진다.

이런 현상이 주는 의미는 다층적이다. 먼저 소비자 신뢰의 문제다. 잦은 불만이 쌓이면 특정 브랜드에 대한 신뢰도가 하락하고, 결국 프리미엄 라인이나 자가제 요리로 회귀하는 소비자도 생겨난다. 둘째, 산업적 파장은 품질 관리와 포장 설계에 대한 재점검으로 이어질 수 있다. 더 촘촘한 배합 균일성, 소스 패키지의 이너 포장 구조, 조리 안내의 명확성 등으로 개선이 요구될 수 있다. 셋째, 문화적 파장은 ‘빠르고 맛있다’는 현대 식품 소비 습관의 한계를 드러낸다는 점이다. 속도와 편의성에 대한 기대가 커진 만큼, 실제 조리 시간과 편의성의 괴리가 커지면 반감도 커진다.

다양한 해석 가능성을 남겨두는 것도 이 주제의 특징이다. 어떤 이는 단일 기사나 특정 브랜드의 문제로 보지만, 다른 이는 특정 시점의 재고·배치 문제, 혹은 계절적 원재료 변동에 기인한 일시적 현상으로 해석할 수도 있다. 또한, 과장된 제목이 독자의 주목을 끌기 위한 마케팅 전략일 수 있다는 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 이 현상은 “확정적 진실”이라기보다, 시장 구조와 소비자 기대의 접점에서 생긴 의문으로 보는 편이 타당하다.

실천적 시사점도 남는다. 구매자 입장에서는 포장을 꼼꼼히 살피고, 조리법을 자신의 선호에 맞춰 재조정하는 노력이 필요하다. 예를 들어 스프의 고형 여부, 소스의 균일성 여부, 포장 내 온도 관리 상태 등을 확인하는 습관이 도움이 될 수 있다. 제조사와 유통사는 보다 명확한 조리 안내와 일관된 품질 관리를 약속해야 한다. 그리고 매체는 ‘절대’라는 극단적 표현 대신, 문제의 원인과 개선 방향을 함께 제시하는 균형 있는 보도가 필요하다.

결론적으로, 이와 같은 기사나 리스트가 반드시 사실의 모든 면을 대변한다고 보긴 어렵다. 대신, 현재의 소비 환경에서 맛과 편의성의 기대치가 어디에서 충돌하는지, 그리고 그 충돌이 산업에 어떤 함의를 가져오는지에 대한 대화를 촉발한다는 점은 주목할 만하다. 다양한 해석 가능성을 열어두되, 구체적인 개선 방향은 제조사와 소비자 양측의 협의를 통해서만 실질적으로 도출될 수 있다.