저출산의 진짜 본질ㄷㄷㄷ.blind

- 09-23

- 3,057 회

- 0 건

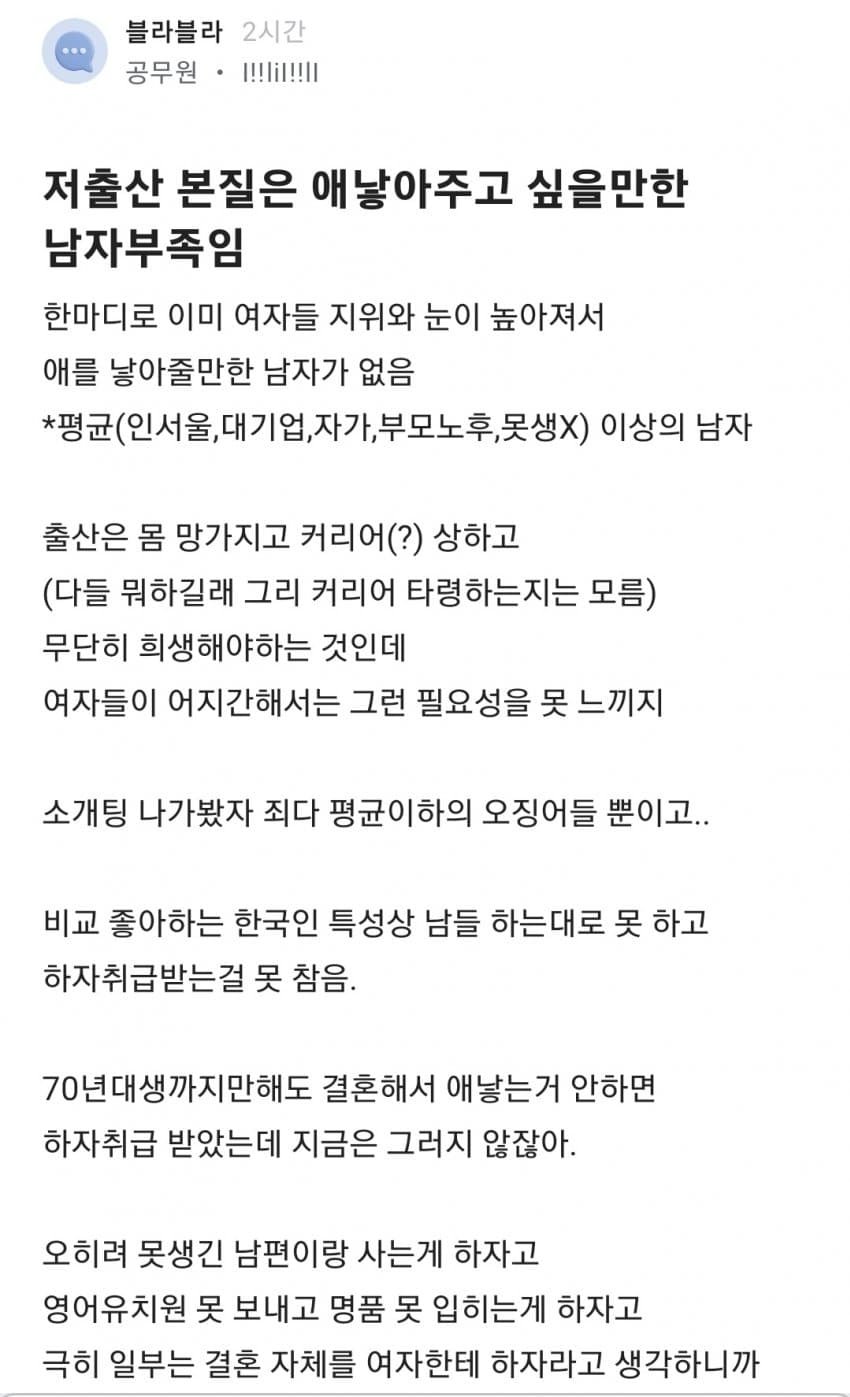

저출산의 원인을 단일 요인으로 환원하는 서술이 있다. 핵심 주장은 "여성의 지위 상승과 눈높이 상승이 애를 낳아줄 남자 풀이 줄었다"는 것이다.

이 논리는 남성을 ‘만나야 할 대상’으로 고정하고, 현실의 젠더 관계를 숫자와 조건으로 환원한다. 결국 아이를 낳는 동력이 개인의 선택이 아니라 사회적 신호에 달려 있다는 식으로 흐른다.

또 하나의 포인트는 비용과 희생의 문제다. "평균 이상의 남자"를 얻으려면 신체적·커리어적 대가가 크다는 주장이 뒤따른다. 이로 인해 여성들이 출산의 부담을 더욱 크게 느낀다는 식의 해석이 보인다.

세대 간 비교를 통해 규범의 변화를 암시한다. "70년대생까진 결혼해 애를 낳지 않으면 하자 취급을 받았는데 지금은 그렇지 않다"는 진술은 압력의 방향이 바뀌고 있음을 시사한다.

또한 남성상을 둘러싼 징후적 표현이 특징이다. "못생긴 남편", "명품 못 입히는 게 하자" 같은 구절은 사회적 신분 신호로 결합을 바라보는 시선을 드러낸다. 그러나 이는 경제력과 외형을 지나치게 단정하는 위험이 있다.

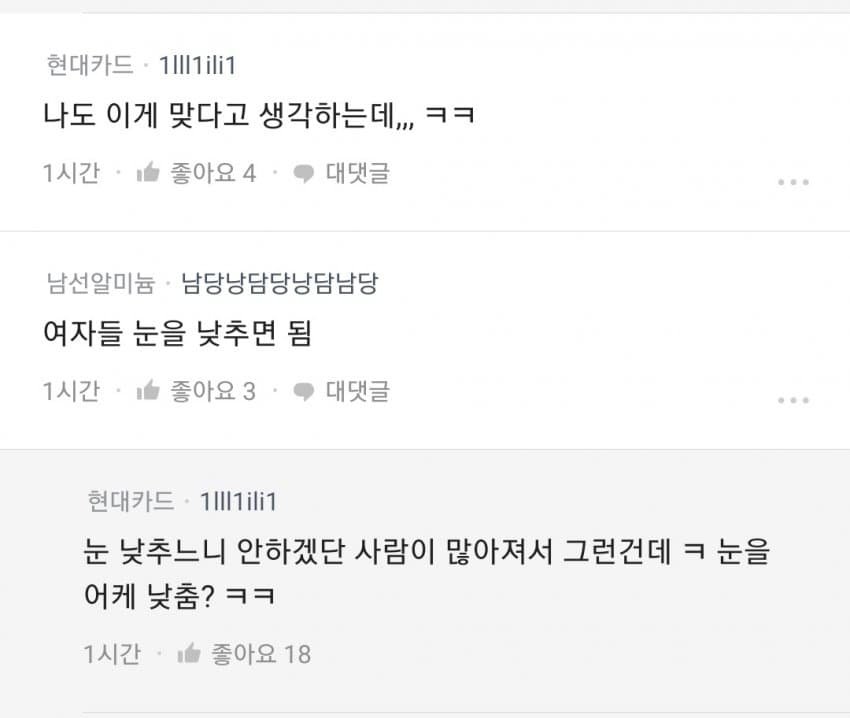

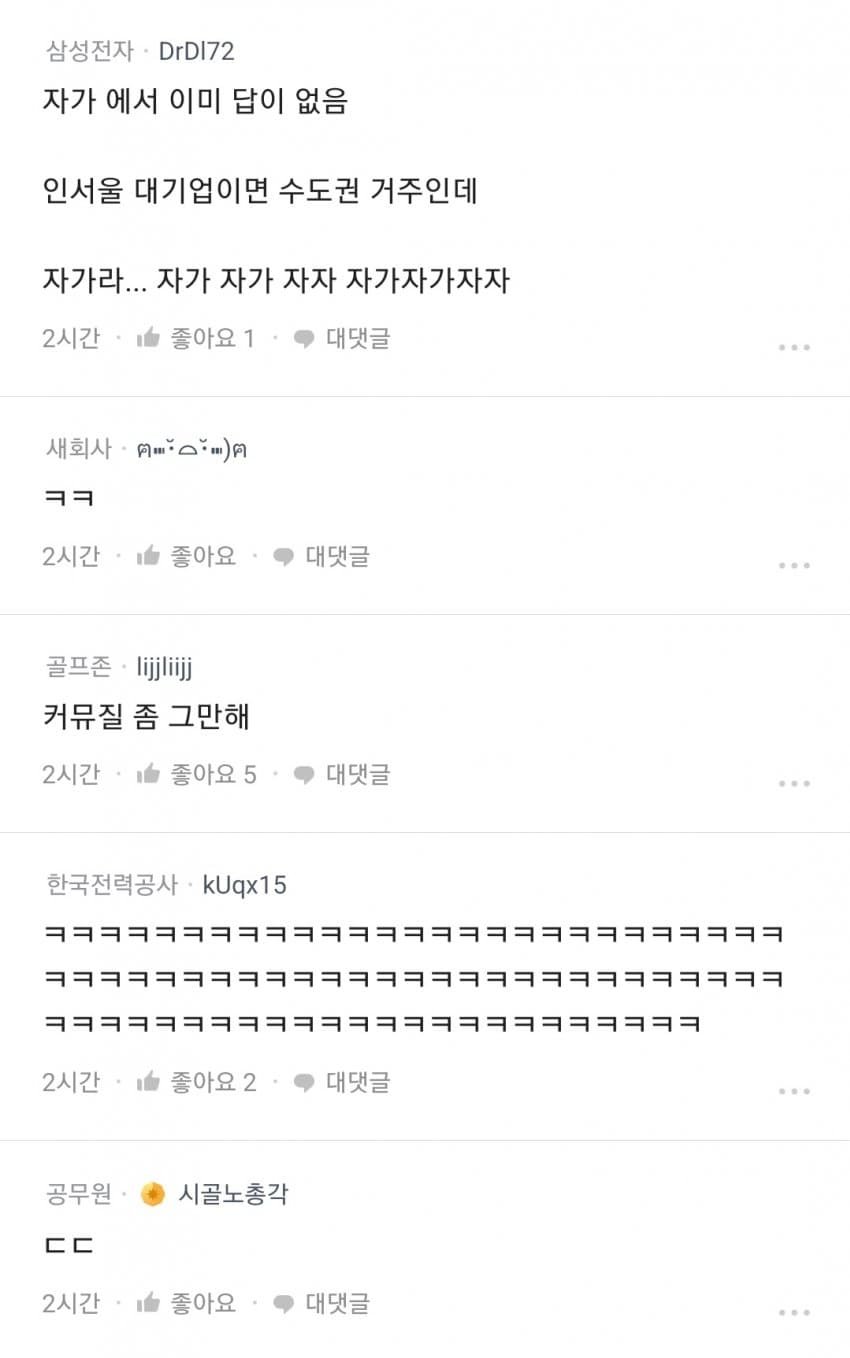

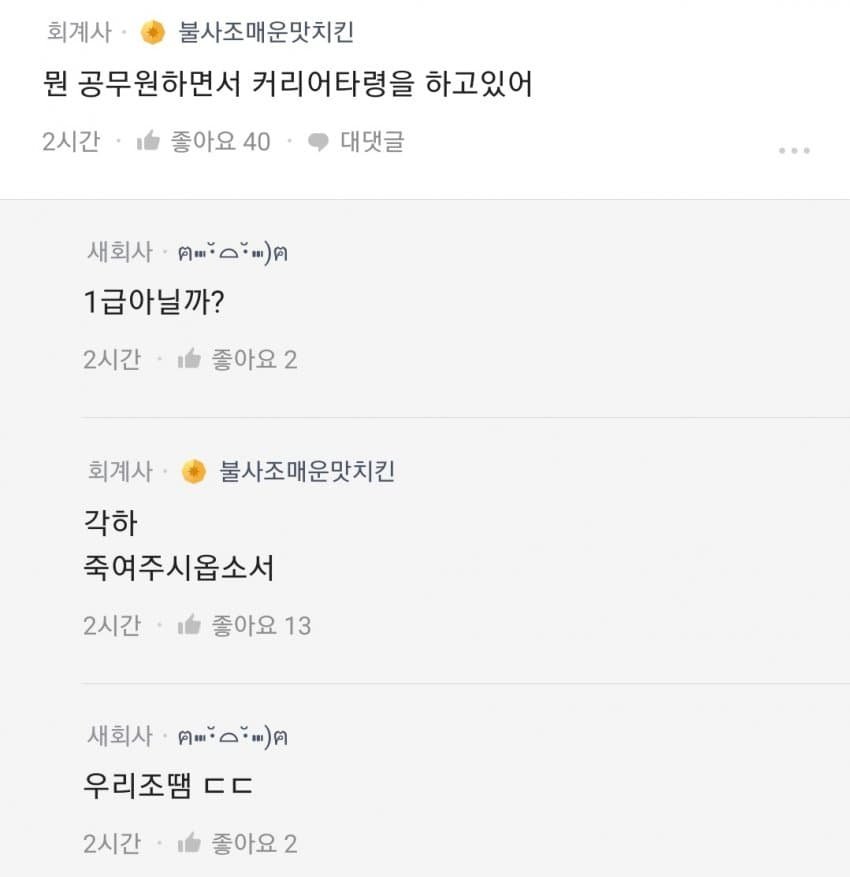

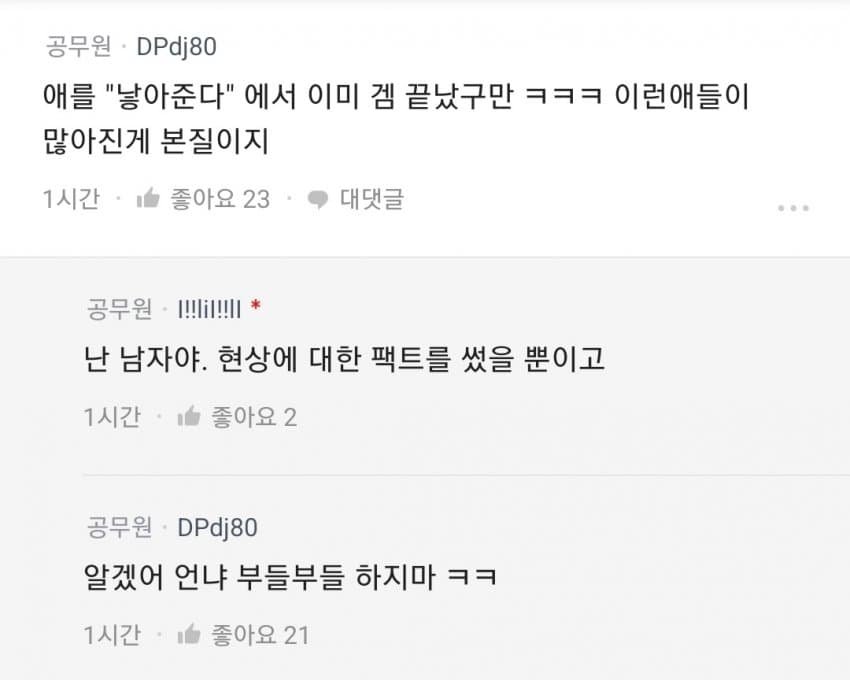

온라인 커뮤니티의 특성상 이런 담론은 익명성과 자극성으로 확산된다. 혐오적 표현과 비교는 대화를 정상화시키는 경향이 있어, 논쟁의 질을 낮추기도 한다.

정책적 함의를 살펴보면 이러한 담론은 구조적 문제를 흐리거나 외면하는 경향이 있다. 가계의 비용 부담, 육아 부담, 주거 불안 등의 실제 원인을 가려버리지 않도록 주의해야 한다.

다양한 해석의 여지를 남겨둔다. 이 텍스트로 저출산의 본질을 단정하기보다, 사회 담론의 방향과 정책 프레임을 어떻게 다루느냐가 더 큰 의미를 가진다. 데이터와 현장의 목소리를 함께 살펴봐야 한다.