무용복 의외의 사실

- 09-24

- 3,027 회

- 0 건

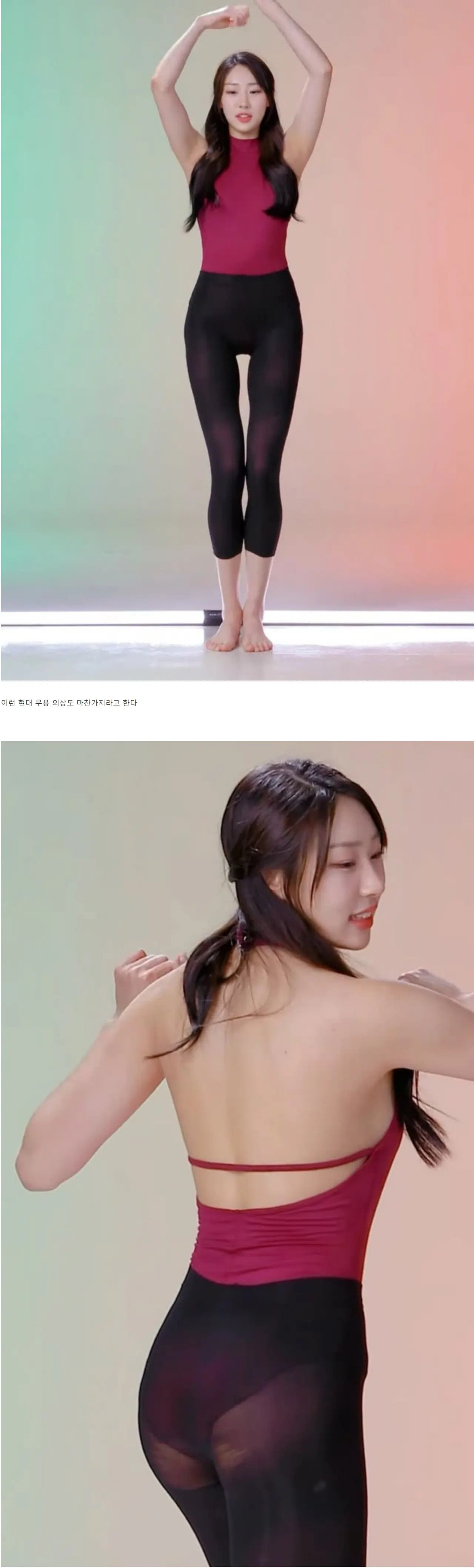

발레 코어가 대중 패션의 한 축으로 자리매김하는 지금, 무용복의 속옷 여부를 둘러싼 관습이 다시 주목받고 있다. 현장의 원칙과 거리 감각 사이의 간극을 어떻게 읽느냐가 이슈의 핵심으로 떠오른 셈이다.

전문 영역에서 무용복은 속옷 없이 입는 것이 원칙으로 여겨지는 경우가 많다고 한다. 이 원칙은 의상의 실루엣을 깨끗하게 드러내고, 움직임의 마찰과 주름을 최소화하려는 실용적 고려에서 비롯된다. 하지만 이 같은 원칙은 일반 소비자들에게는 낯설고, 편안함이나 위생 문제를 놓고 다양한 해석을 낳는다.

무용복의 속옷 비입은 왜 매력적으로 보일까. 먼저 깔끔한 핏과 선을 강조하는 미학적 이유가 있다. 의상이 몸의 형태를 따라가는 모습은 춤의 정밀성과 집중력을 시각적으로 전달한다. 반면 일상에서 이를 옮겨 놓으면 노출의 경계와 프라이버시 문제, 그리고 성적화되는 시선과 맞닥뜨리게 된다. 이때 관객의 시각은 예술적 맥락을 넘어 소비자적 판타지로 흐를 위험이 있다.

현장과 대중 간의 또 다른 간극은 위생과 안전에 있다. 무용복을 속옷 없이 입는 관습은 마찰과 냄새 관리, 피부 자극과 알레르기 등 실무적 이슈를 동반한다. 특히 공동 공간에서의 위생 규정이나 의상 관리 비용은 studio나 공연팀마다 다를 수 있어, 일반 노출 기준으로 확장해 해석하기엔 한계가 있다.

또한 문화적·사회적 맥락에서 이 현상을 바라볼 필요가 있다. 여성 신체의 노출에 대한 사회적 압력이나 기대가 예술적 현상으로 포장될 때, 관객과 소비자는 자율성과 객체화 사이에서 균형을 재고하게 된다. 무용복이 가져다주는 해방감이면서도, 시청자의 시선을 의도적으로 가르고 받아들이는 방식이 어떻게 작동하는지 주의 깊게 봐야 한다.

한편 이 흐름은 상업성과 미디어 환경과도 맞물려 있다. 발레 코어 같은 트렌드는 브랜드화와 제도권 밖의 창작 사이에서 경계선을 흐리게 한다. 노출 여부에 대한 담론은 때로 상품성이나 팔로워 수를 높이는 마케팅 도구로 악용될 위험도 있다. 따라서 해석의 여지를 남겨 두고, 특정 시점의 스타일 트렌드가 장기적 관습으로 굳어지는 과정은 신중히 지켜볼 필요가 있다.

결론적으로, 무용복의 속옷 여부는 단정적으로 판단할 문제가 아니다. 실무적 안전과 위생, 예술적 표현의 순위, 소비자 문화의 수용 방식 등 여러 가능성과 해석이 공존한다. 이 주제를 통해 시청자는 패션의 옷감 아래 숨은 규범과 사회적 맥락을 함께 읽어보는 자세를 가져볼 필요가 있다.