일본 오사카의 한 심령사진? 스팟.jpg

- 09-28

- 3,158 회

- 0 건

일본 오사카 난바 역에 붙은

히카루의 바둑 원화전 홍보 포스터

이 포스터에는 한 가지 비밀이 있는데...

플래시를 켜고 사진 찍으면

이렇게 귀신이 찍힘

사이는 죽었어

원래 없어

히카루: 노고(No Go)

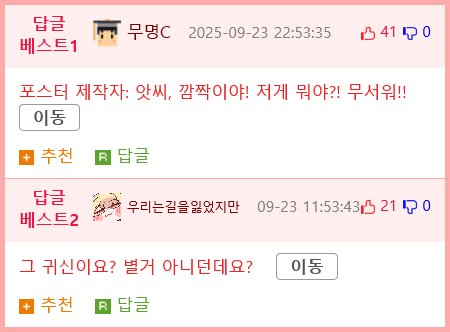

오사카의 한 심령사진으로 불리는 스팟의 이미지는, 사실 여부를 떠나 시청자에게 어떤 맥락을 주는가를 먼저 생각하게 한다. 게시물의 흐름은 “저게 무슨 연출인가”라는 의문에서 시작해, 곧바로 각양각색의 반응으로 번진다. 이 과정은 오늘날 온라인이 어떻게 ‘현실의 증거’에 대한 주의를 흩뜨리는지 보여주는 간단한 사례다.

맥락 부재가 만들어낸 공감대와 갈등이 핵심이다. 포스터 제작자라는 단어가 등장하면서 이 사진이 단순한 귀신 사진이 아니라 의도된 연출이나 홍보의 일부일 수 있다는 가능성이 생겼다. 그러나 초기의 공포 반응은 곧 호기심과 의심으로 교차하며, 진위 여부를 둘러싼 담론이 빠르게 확산된다. 이처럼 맥락이 없으면 이미지 하나가 곧바로 ‘사실’로 자리를 바꿀 수 있다.

대중의 해석은 또 다른 축을 만든다. “그 귀신이요? 별거 아니던데요?” 같은 반응은 회의적 시선을 통해 신뢰를 재구성하는 과정을 보여준다. 공포를 유발하는 요소가 누구의 책임인지를 두고도 의견이 갈리고, 같은 이미지를 두고도 서로 다른 이야기(전설로 남길 것인가, 홍보로 활용할 것인가)가 교차한다. 이 점은 시사프로 해설자로서 중요한 포인트다. 우리가 현상을 단정하기보다, 여러 해석의 가능성을 열어 두는 태도가 필요하다.

촬영 맥락과 기술적 요소를 들여다보면 더 실마리가 보인다. 댓글에서 반복되는 “Flash 촬영” 같은 지시는 조명의 반사나 피사체의 움직임이 의도치 않은 실루엣을 만들어 낼 수 있음을 시사한다. 도심의 어두운 공간에서 플래시 한 번이 초현실적인 분위기를 만들어낼 수 있다는 사실은, 초자연 현상을 입증하지는 않으면서도 인간 뇌가 불안 신호에 얼마나 민감하게 반응하는지 보여준다. 즉, 이미지의 ‘공포’가 기술적 오해에서 비롯될 가능성이 농후하다는 점이다.

이런 맥락에서 가능한 해석의 스펙트라도 넓다. 첫째, 진짜 심령 현상을 포착한 사진일 수 있다. 둘째, 주목을 끌기 위한 연출이나 홍보의 일부일 수 있다. 셋째, 반사나 우연한 시야왜곡으로 생긴 오해의 산물일 수 있다. 넷째, 온라인에서의 놀이이자 가십 문화의 산물일 수도 있다. 어느 해석이 실제를 더 잘 설명하는지는 추가 증거에 달려 있다.

이 사례는 더 큰 사회적 함의를 남긴다. 디지털 시대의 이미지가 진실의 속도를 따라잡지 못하는 상황에서, 시민은 크로스체크 없이도 한편의 이야기에 휩쓸리기 쉽다. 현상 자체가 관광지의 흥미를 자극하고, 지역 경제나 콘텐츠 산업의 한 축으로 작동할 수 있다. 동시에, 허위 정보가 공포를 팔아치우는 구시대의 악순환을 재생산할 위험도 있다.

따라서 시사 해설의 입장에서는 단정적인 결론을 피하고, 다양한 해석의 가능성을 남겨 둬야 한다. 검증의 필요성은 물론 강조되되, 그것이 어떤 특정 이해관계의 주장으로 왜곡되지 않도록 경계해야 한다. 이미지 하나가 말하는 진실은 언제나 다층적이며, 그 속에 감춰진 의도와 맥락을 함께 읽어내는 것이 오늘의 과제다.

결론적으로, 이 사건은 ‘귀신 사진’ 그 자체의 진위보다 우리 사회가 현실과 가상, 진실과 연출을 어떻게 구분하고 소비하는지에 대한 작은 창구다. 불확실성 속에서 여러 가능성을 열어 두는 태도가, 오늘날 시사 프로그램의 책임 있는 해설의 핵심이라 할 수 있다.