주 4.5일제 근황 ㄷㄷ..jpg

- 09-30

- 2,861 회

- 0 건

주 4.5일제와 총파업 이야기가 금융권 노조의 현장 목소리로 부상했다. 억대 연봉을 받는 고임직군이더라도, 더 짧은 주당 근무를 요구하는 배경에는 ‘시간과 보상의 공정성’에 대한 의문이 자리한다는 점이 먼저 읽힌다.

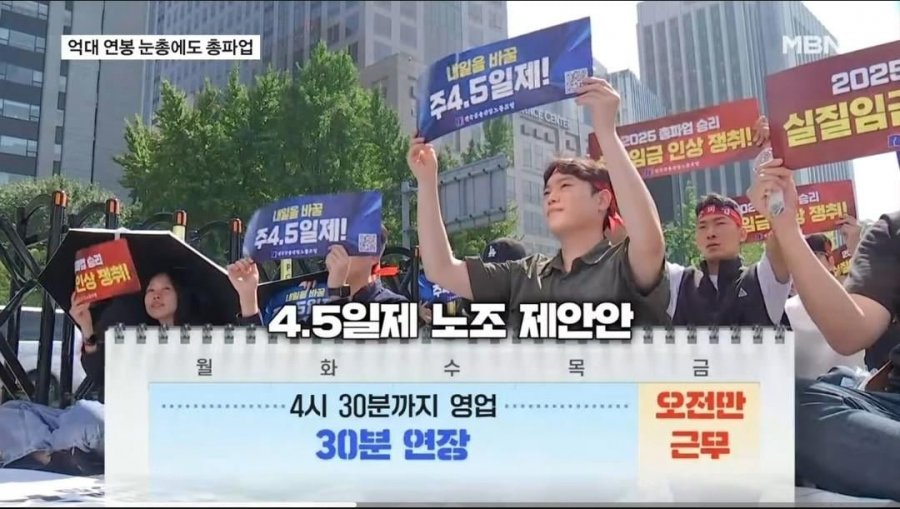

주 4.5일제가 구체적으로 어떤 형태로 제시되는지에 따라 해석이 달라진다. 기사에 보이는 제안은 하루를 더 짧게 또는 특정 요일의 근무를 절감하는 방식으로 보인다. 동시에 목요일과 금요일의 오전만 근무한다는 식의 시간 배분도 거론된다. 실현 방식에 따라 노동자의 휴식과 기업의 운영 리듬은 크게 달라진다.

하지만 핵심 쟁점은 연봉 체계와의 관계다. 억대 연봉 구간의 노동자들이 주 4.5일제를 요구한다는 사실은, 임금 인상의 필요성과 근무시간 단축 사이의 긴장을 드러낸다. “일하는 만큼 받고 더 쉬는 것도 가능해야 한다”는 요구가 같은 맥락에서 이해될 여지가 있다.

여기에 ‘황제 파업’이라는 표현이 등장하면서 해석의 방향이 분기점에 도달한다. 고임금 직군의 파업이 공공의 관심을 끄는 방식이냐, 아니면 노동계 내부의 전략적 포지션이냐 하는 논쟁이 따라붙는다. 이 용어 자체가 불러올 대중의 평가와 정책적 압력의 차원을 좌우한다.

또 하나의 핵심은 실질임금 인상 여부다. 오늘의 요구가 단순한 근무시간 단축에 머물지 않는다는 점이다. 물가 상승 속에서 실제 구매력이나 생활비 부담을 개선하려는 ‘실질임금 인상’의 맥락이 함께 검토될 가능성이 있다. 이때의 논리는 “일의 양이 줄어들어도 삶의 질이 개선되어야 한다”라는 방향으로 읽힌다.

정책이나 제도 차원에서의 파급력도 주목된다. 금융노조의 행보가 다른 산업까지 확산될지, 아니면 표류하거나 부분 적용에 머물지에 따라 고용시장 전반의 동력은 달라질 수 있다. 기업 입장에선 생산성 관리와 인건비의 균형, 정부에선 노동시장 유연성 확보와 사회적 합의를 어떻게 구성하느냐가 관건이다.

현실적으로 남는 의문은 실행 가능성과 효과의 불확실성이다. 4.5일제가 전면 도입될 경우 노동시간당 생산성의 변화, 초과근무의 대체 여부, 서비스 연장 운영의 비용 증가 등이 맞물리게 된다. 이 모든 요소를 비용-편익으로 재계산해야 하는 상황이다.

또 다른 관점은 사회적 합의의 형식이다. 단기간의 성과를 좇은 ‘가시적 승리’로 포장될 가능성과, 장기적 노동시장 재구조화의 한 축으로 자리 잡을 가능성 사이에서 균형이 필요하다. 이 과정에서 노동조합의 메시지 전략과 공공의 관심도가 결정적 역할을 한다.

마지막으로, 이 논의는 단일 산업이나 특정 직군의 문제를 넘어서서 ‘미래의 노동 시간’에 대한 사회적 합의로 이어질 수 있다. 디지털화와 유연근무, 인력 수급의 구조적 변화 속에서 4.5일제가 어떤 정상화 경로를 택할지, 그리고 그것이 우리 일자리의 질에 어떤 신호를 보낼지 지켜볼 필요가 있다. 구체적 수치나 정책 발표가 나오기 전까지는 다양한 해석과 가능성을 열어두는 태도가 필요하다.