여직원이 자꾸 질척대요.txt

- 10-01

- 3,171 회

- 0 건

양념 맵다

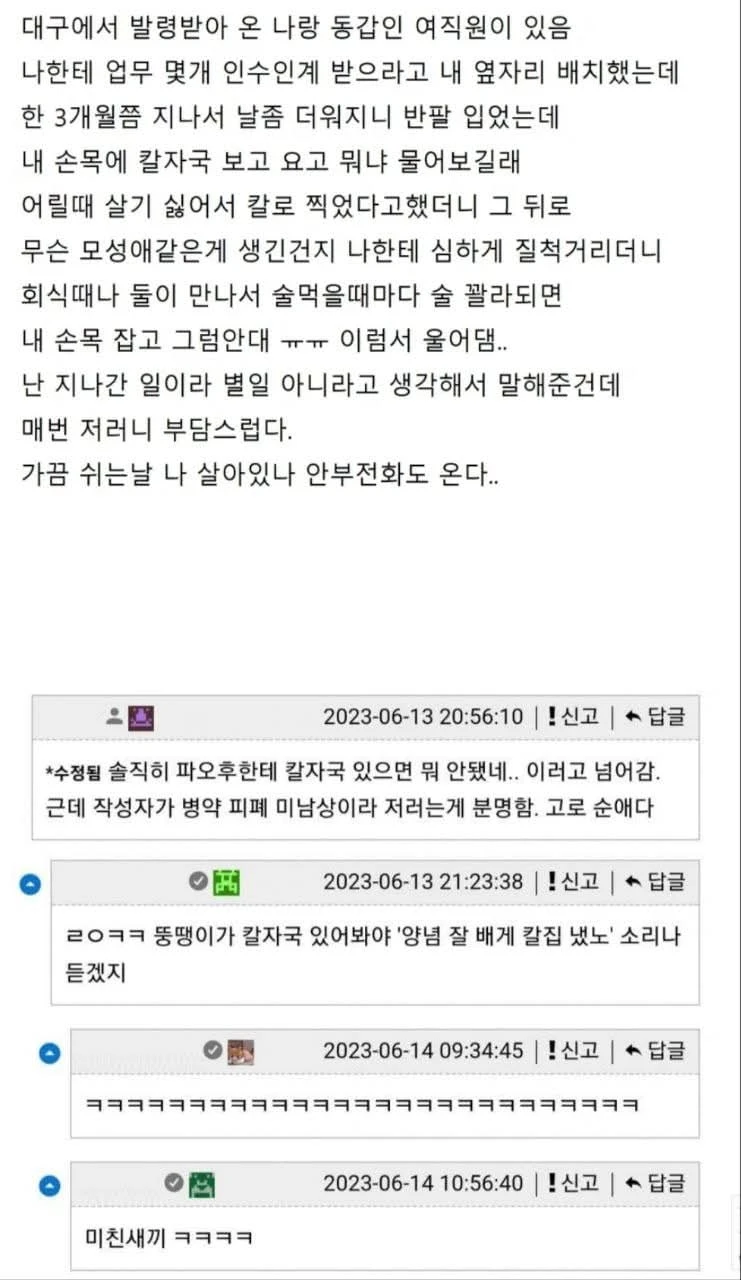

직장 내 경계와 안전의 문제를 다루는 사례다. 대구에서 발령받은 같은 연령대의 여직원이 남직원에게 업무 인수인계를 부탁한 후, 시간이 지나며 접촉과 감정의 강도가 달라진 정황이 제시된다. 처음엔 일의 연장선처럼 시작됐던 관계가, 개인의 민감한 사연과 얽히면서 직장 문화의 취약점을 드러낸다.

핵심 쟁점은 경계의 붕괴 가능성과 그로 인한 심리적 부담이다. 그녀가 어릴 때의 자해 이야기를 꺼내며 공감대를 형성하려 한다면, 그것이 관계를 끌어당기려는 시도로 읽힐 여지가 있다. 이때 중요한 것은, 자해의 공개가 상대의 안전이나 자율성을 해치지 않는 선에서 다뤄지는가의 문제다.

그다음은 신체접촉과 정서적 강요가 어떻게 나타나는가다. 회식이나 술자리에서 손목을 잡고 “그럼 안대”처럼 울먹이는 방식의 접근은 명백한 경계 침해로 읽힐 여지가 있다. 일상적 친밀감으로 포장될 수 있는 구간일지라도, 직장이라는 공적 공간의 규범과 상호 존중의 원칙을 벗어나면 문제가 된다.

작성자의 반응도 주목된다. “지나간 일”이라며 개인적 기억으로 치부하려는 태도는 직장 내에서의 권력관계와 안전 문제를 무시하게 만들 수 있다. 반복되는 접촉과 연락은 침묵 속의 압박으로 바뀌어, 상대의 의사에 반하는 상황으로 악화될 위험을 남긴다.

온라인 반응은 이 사건의 무게를 또 다르게 드러낸다. 일부 댓글은 피해자의 고통을 일종의 매력이나 개연성으로 환원하려 한다. “병약 피폐 미남상” 같은 시선은 피해의 주체를 대상화하고, 문제의 본질을 흐려 버린다. 결국 사회적 맥락에서의 혐오와 규정 무시가 확산될 수 있다.

이런 상황은 직장 문화 전체의 신뢰를 흔든다. 경계의 명확성, 안전한 작업 환경의 확보, 사적 관계와 업무 관계의 구분은 모두 실질적 문제로 다가온다. 피해 가능성을 줄이고 회복력을 높이는 제도적 장치의 필요성이 커진다.

해설자의 시선은 여러 해석의 가능성을 남긴다. 먼저, 두 사람 사이에 ‘상호 합의된 친밀감’이 존재할 수 있으나, 직장이라는 권력 불균형 공간에서 그것이 자발적으로 유지되었는지 의문이다. 둘 중 한쪽의 의도가 명확히 존중되는지 판단하기 어렵다.

다음으로는 경계 침해나 반복적 추적 가능성이다. 손목 잡기나 지속적 연락은 거리를 두려는 의사를 무력화시키려는 시도로 읽힐 수 있다. 또 다른 해석으로, 단순한 감정 표현이지만 업무와의 선을 넘는다면 직장 안전 정책의 적용 대상이 된다.

마지막으로, 이 사례가 보여주는 사회적 맥락도 있다. 온라인 문화의 이면에는 성별화된 시선과 피해자에 대한 비난이 자리한다. 이런 분위기는 신고와 상담을 주저하게 만들고, 문제를 은폐하는 방향으로 작용할 수 있다.

현실적 대응은 무엇일까. 첫째, 명확한 경계선 설정이 필요하다. 둘 사이의 직장 내 관계는 업무에만 한정하고, 신체적 접촉이나 감정적 의존은 공식 채널을 통해 다뤄야 한다. 둘째, HR이나 상사에게 상황을 기록하고 도움을 구하는 절차를 밟아야 한다. 셋째, 필요하면 전문 상담이나 법적 자문으로 위험 신호를 검토한다.

마지막으로 시청자에게 남는 교훈은, 피해의 가능성을 무시하지 않는 태도다. 개인의 상처를 이해하려는 마음은 필요하지만, 직장에서는 안전과 자율성을 가장 우선에 두어야 한다. 경계 침해가 의심될 때는 즉시 공식 채널로 문제를 제기하고, 타인의 사적 영역에 대한 존중을 다시 한 번 확립해야 한다.