조선시대 노비 이름 짓는 법.jpg

- 10-02

- 2,469 회

- 0 건

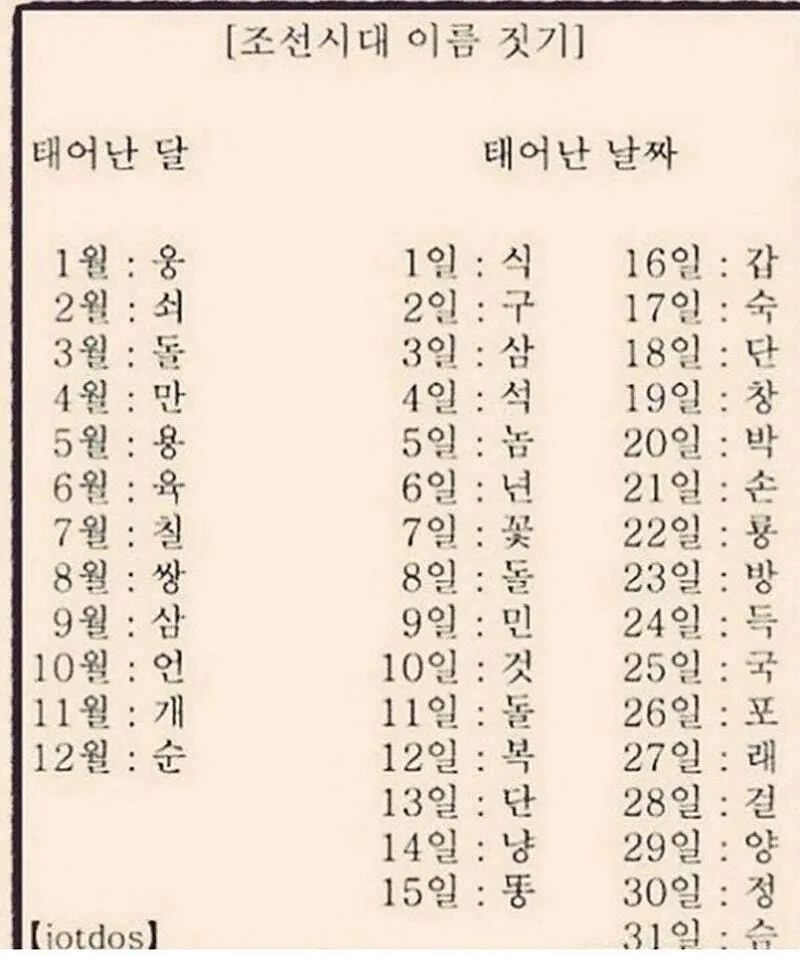

오늘은 조선시대 노비의 이름 짓기 법을 통해, 이름이 사람의 주체성과 삶의 선택에 얼마나 깊게 작동했는지 들여다보려 한다. 과거의 작은 기록 한 조각이 오늘의 우리에게도 말걸기를 멈추지 않는 이유를 함께 찾아보자.

핵심 쟁점은 이름이 개인의 고유성보다 신분과 소유의 표식으로 기능했다는 점이다. 생일과 같은 연대기적 표상으로 구성된 이름 체계는, 노비의 존재를 한 인간으로 보되 동시에 계층과 거래의 단위로 다루는 방식이었다.

배경을 들여다보면, 가족과 재산 관리를 체계화하려는 사회적 필요가 큼을 알 수 있다. 이름을 통해 누구의 소유물인지, 어느 가문에 속하는지 등을 기록하고 관리하는 구실이 있었고, 이는 노동력의 이동과 재배치를 용이하게 하려는 의도와 맞물려 작동했다.

의미의 층위를 보면, 두 음절로 구성된 이름은 개인의 독립적 정체성보다 소속성과 역할의 표징으로 읽힌다. 노비의 이름은 사람으로서의 존엄보다 계층 구조를 확인하고 유지하는 도구로 기능하며, 주인의 의도에 따라 협오와 연대감을 동시에 만들어냈다.

이름 체계가 가져온 파장을 생각해 보면, 노동력의 재배치가 쉬워지면서도 정체성의 자기인식은 억눌릴 수 있는 환경이 만들어진다. 가족의 역사 속에서도 ‘자손으로서의 계보’보다 기록상 위치가 먼저 남는 경우가 생길 수 있었고, 후대에 남은 기록은 왜곡되거나 선택적으로 해석될 여지가 커졌다.

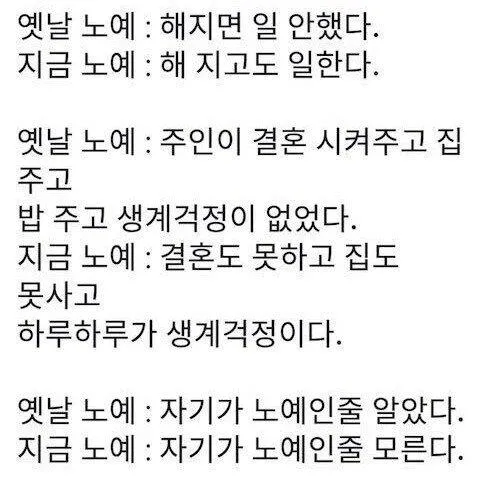

현대와의 비교를 통해 현재의 이름 문화도 한편으로는 비슷한 원리로 작동한다는 점을 느낀다. 오늘날 우리가 가진 이름과 아이디, 사원증이나 직원 코드도 결국 사회적 위치를 식별하고 관리하는 도구인데, 그때의 이름은 통제의 가장 원시적 형태였을 가능성이 있다.

일상 속 비유를 빌리면, 한 잔의 커피가 주는 여유를 찾듯, 이름도 우리에게 리듬과 제약을 동시에 준다. 누군가의 이메일 주소나 직함이 우리의 흐름과 만남의 맥을 좌우하듯, 과거의 이름은 특정 흐름 속에서 사람의 움직임을 미리 예측하게 하는 설계로 읽히기도 한다.

다른 한편으로, 이 발췌 자료의 맥락이 불완전하다는 점은 우리에게 경계심을 남긴다. 특정 목적의 기록이 남아 있는 만큼, 해석의 편향이 개입될 여지가 크고, 실제 삶의 다양성을 온전히 반영하지 못할 수 있다.

그래도 오늘의 시사적 메시지는 분명하다. 이름과 기록은 과거의 권력 구조를 비추는 거울이며, 그 거울은 우리 사회의 현재 구조를 이해하는 데도 도움이 된다. 이름이 자유로운 주체의 표현인지, 아니면 여전히 제도적 제약의 표식인지에 대해 스스로 물음을 던지게 한다.

마지막으로, 독자 여러분께 묻고 싶다. 오늘 우리가 관리하는 아이덴티티의 흔적은 어떤 방식으로 우리를 움직이고 있나? 이름은 자아를 표현하는 창일까, 아니면 제도 속에서 위치를 고정하는 의례일까? 이 물음에 각각의 가능성을 열어두고 다양한 해석이 공존하는 대화를 이어가 보길 바란다.