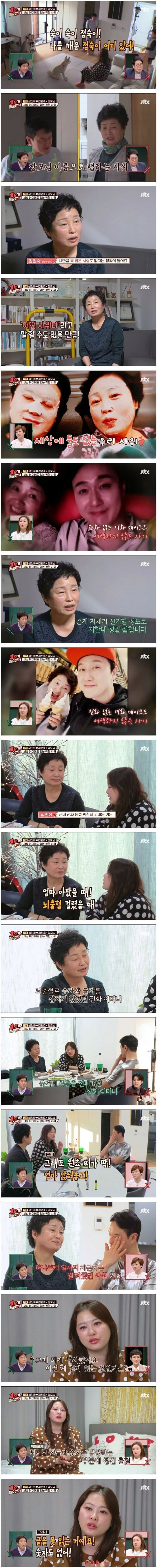

뇌출혈 온 장모님에게 장난치는 사위

- 10-03

- 2,710 회

- 0 건

최근 방송가와 온라인에서 “세상 어디에도 없는 착한 사위”라는 표현이 반복적으로 등장한다. 뇌출혈로 고생하는 장모를 두고 벌이는 장난과 애정 표현이 한 편의 이야기로 포장된다. 이 같은 서사는 관심을 끄는 동시에, 시청자에게 가족 관계의 가치와 책임을 다시 묻는다.

핵심 쟁점은 무엇보다 “착함의 상업화”다. 선의의 행동을 콘텐츠로 만들어 클릭과 화제성을 얻는 구조에서, 진정한 배려와 한계 사이의 간격이 흐려질 위험이 있다. 시청자는 어디까지를 진심으로 받아들이고, 어디까지를 미디어의 설계로 여겨야 할까.

배경으로는 연예인 가족의 리얼리티 포맷과 사회 전반의 가족성에 대한 기대가 작용한다. “장모님”이라는 존경과 권위를 가진 어른이 등장하는 이야기는 따뜻한 가치의 담지자로 작동한다. 그러나 이 담지자의 마이크를 누가, 어떤 맥락에서 들고 다루느냐에 따라 현실과 허구가 얽힌다.

익히 알고 있듯 공격적이라거나 민감한 상황에 “장난”을 섞는 편집은 위험할 수 있다. 병세나 고통을 웃음의 재료로 삼는 순간, 취약한 이들에 대한 존중은 뒤로 밀릴 수 있다. 이런 포맷은 시청자에게도 “좋은 사위”의 기준을 과도하게 도식화한다.

또한 “사위”라는 남성 주체가 중심에 서면서 가족 내 성역과 역할의 재생산이 의도치 않게 강화된다. 시청자는 남편으로서의 역할과 시댁과의 관계에서 “정답”을 찾으려는 압박을 느낄 수 있다. 반면 이 모든 것이 여성 배우자나 장모의 시점은 덜 다뤄질 수 있다.

20~30대 직장인 여성 독자 입장에서 보면, 일과 가정 사이의 균형과 존중의 문제에 공감이 쉽게 꽂힌다. 친절이 곧 돈이 되거나 인정으로 환원되는 사회의 메시지는 냉정하지만 현실적인 반향을 남길 수 있다. ‘진짜’ 마음과 ‘연출된 마음’ 사이의 경계감이 생긴다.

제작 쪽의 관점에서 보면, 콘텐츠의 ‘감정 코딩’은 분명 강력한 힘이다. 말없이도 흐르는 따뜻한 목소리, 잔잔한 미소로 이야기를 끌어가는 편집 기술이 존재한다. 이 과정에서 시청자와의 공감대가 형성되지만, 그것이 곧 진실의 전부는 아니란 점을 잊지 말아야 한다.

그렇다고 이 현상을 모두 비판적으로만 보는 것도 곤란하다. 가족 간의 애정이 대중 앞에서 확인되고, 서로의 서운함이 치유될 여지가 보이기도 한다. 다만 이처럼 감정의 무게를 상업적 프레이밍에 의존하는 경향은 다양성의 목소리를 잠재울 위험이 있다.

우리가 할 일은 콘텐츠의 맥락을 읽는 훈련을 하는 것이다. 개인의 경계와 동의 여부를 재확인하고, 병이나 고통 같은 민감한 소재를 다룰 때는 신중함을 요구한다. 그리고 시청자는 어떤 이야기가 “착함”의 표준으로 포장되는지 의심의 눈을 유지해야 한다.

한 잔의 커피가 주는 여유를 느끼며, 오늘도 우리는 가족 관계를 바라보는 다양한 렌즈를 켜 둔다. 이 현상은 단순한 칭찬의 축적이 아니라 사회적 대화의 씨앗이 될 수 있다. 여러 가능성과 해석을 마음에 품고 천천히 흐르는 이야기를 따라가 보자.