남성의 5.9%가 갖고 있다는 질병.jpg

- 10-05

- 2,709 회

- 0 건

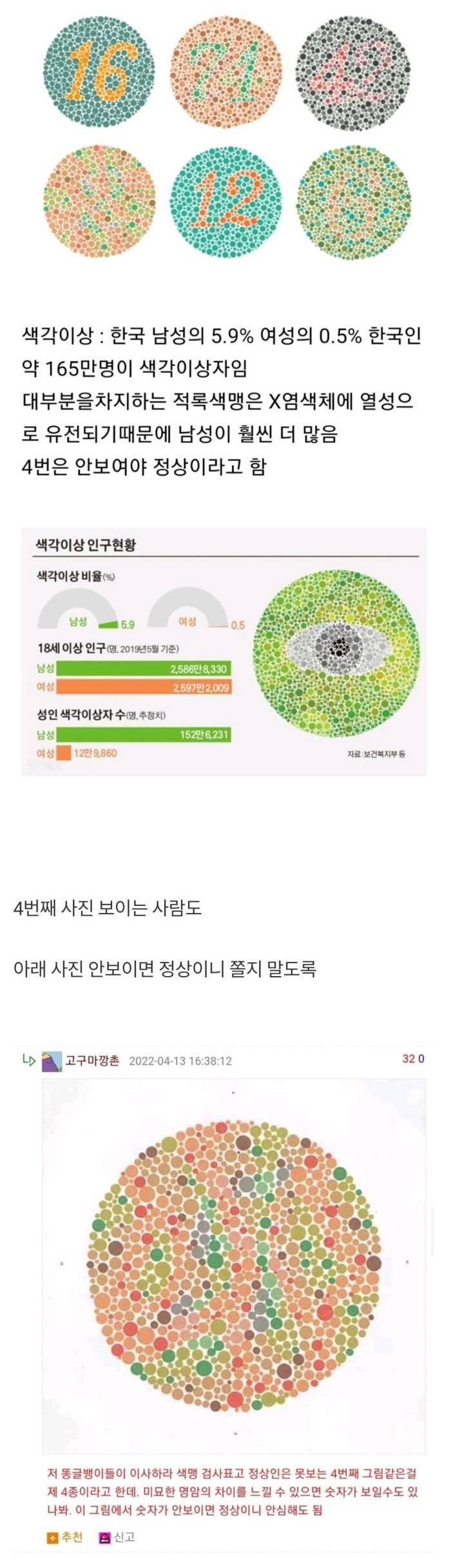

색을 보는 눈은 사람마다 다 다르게 반응한다. 한국에서 색각이상으로 분류되는 인구는 약 165만 명에 이르며, 이 중 남성이 더 많다. 남성의 약 5.9%, 여성의 약 0.5%로 나타나는 비율은 우리의 일상인 색의 세계가 얼마나 편향되어 있을 수 있는지 보여주는 숫자다.

색각이상은 주로 X염색체에 열성으로 유전되기 때문에 남성 쪽에서 더 자주 발현된다. 이 같은 배경은 단순한 취향 차이가 아니라, 태어나자마자 이미 서로 다른 시각적 리듬을 가진다는 사실로 다가온다. 우리 회사 메일의 그래프나 발표 슬라이드의 색 구성도 이 점을 생각하며 바라봐야 한다.

가장 흔한 형태인 적록색맹은 빨강과 초록을 구분하는 데 어려움이 생긴다. 신호등의 붉은 불과 초록 불을 놓치기 쉽고, 그래프의 색 구분에서 색상만으로 정보를 얻던 습관이 흔들릴 수 있다. 그러다 보니 같은 데이터를 봐도 해석의 폭이 달라지는 일이 생긴다.

색각이상을 가리는 테스트의 맥락도 한 편의 이야기다. 특정 표나 점 배열으로 색상을 구분하라고 하는 검사들은 한 가지 시각만을 확인하는 도구일 뿐, 모든 차이를 완벽하게 포착하진 않는다. “4번은 안 보이면 정상” 같은 속단은 오해를 부를 수 있어, 우리가 테스트를 대하는 태도도 함께 다듬어야 한다.

디자인과 정보 전달의 편의성도 이 문제의 파장이다. 색에만 의존하는 정보는 색각이상자에게는 화면을 흐리게 만들 수 있다. 따라서 요즘은 색상 팔레트를 다양하게 쓰되, 패턴이나 텍스트 라벨까지 함께 제공하는 방향으로 가고 있다. 이렇게 작은 변화가 업무의 소통을 더 부드럽게 한다는 것을 우리는 일상 속에서 느낀다.

직장 생활을 예로 들면, 보고서의 색상 차트나 프레젠테이션의 인포그래픽은 한눈에 정보를 전하려는 목적이다. 하지만 색에만 기대면 색각이상자나 색맹이 아닌 사람에게도 불필요한 해석의 차이가 생길 수 있다. 글자나 선의 두께, 질감, 점선 같은 요소로 보완하는 습관이 필요하다.

그런 점에서 오늘의 작은 배려가 큰 차이를 만든다. 색 정보를 보강하는 구체적인 실천은 예를 들어 색상 외에 패턴을 더하거나, 색상명과 숫자 라벨을 함께 표기하는 일이다. 한 잔의 커피를 천천히 음미하듯, 정보를 읽는 리듬도 여유를 가지면 서로의 시각이 만나는 지점이 늘어난다.

우리는 서로의 차이를 인정하고, 정보의 전달 방식을 다층적으로 설계하는 자세를 배워가야 한다. 색각이상의 존재를 문제로만 보지 말고, 디자인의 다양성으로 받아들이면 일상의 리듬은 훨씬 부드러워진다. 결국 정답은 하나가 아니라, 여러 가능성과 해석의 여지로 남겨두는 편이 더 건강한 사회를 만든다.