의외로 한국인이 잘 모르는 위인...jpg

- 10-06

- 3,042 회

- 0 건

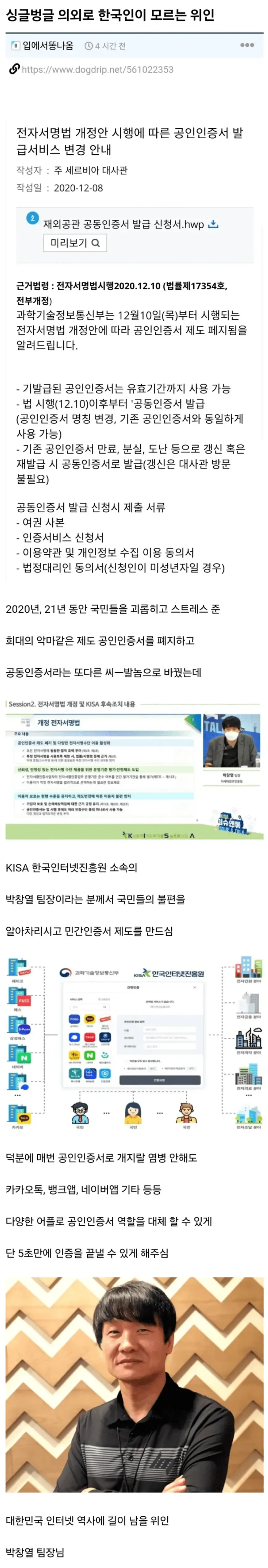

오늘은 우리 일상 속 디지털 신원 이야기를 차분히 들여다보려 해요. 2020년 12월 10일, 전자서명법 개정으로 ‘공인인증서’ 제도가 사실상 폐지됐습니다. 이 변화가 왜, 그리고 우리에게 어떤 의미인가를 천천히 풀어볼게요.

핵심 쟁점은 크게 두 가지예요. 먼저 인증의 주체가 바뀌고, 두 번째로 사용 방식이 다층적으로 재편된다는 점이죠. 한 가지 열쇠에 의지하던 시대에서 벗어나 다수의 신뢰 주체가 서로 다르게 인증을 주고받는 구조로 전환됩니다.

과거의 공인인증서는 은행에서 정부 서비스에 이르기까지 우리 생활의 디지털 언어였어요. 하지만 발급·갱신의 번거로움과 보안 사건의 여파 속에서 시스템 자체를 재설계해야 한다는 목소리가 커졌고, 결국 제도적 변화를 맞게 되었죠.

개정의 핵심은 공인인증서에 의존하던 단일 축에서 벗어나, 여러 인증서비스 제공자들이 합의된 기준 아래 인증을 수행하게 한다는 점입니다. 즉, 정부가 직접 발급하는 하나의 열쇠 대신 신뢰를 여러 문 사이에서 나누는 방향으로 바뀌는 셈이죠.

이전과 달리 스마트폰 한 번으로 로그인하는 방식이 보편화될 수 있지만, 이는 이용자 측에서 선택의 폭이 넓어지지만 동시에 ‘누가 내 신원을 확인하는가’라는 질문이 생깁니다. 개인정보 노출 우려와 서비스 간 호환성 문제도 함께 따라옵니다.

기업과 공공기관 입장에서도 변화의 여파는 큽니다. 기존 시스템에 얽매인 업무 흐름이 바뀌고, 신규 인증서비스와의 연동 비용과 보안 관리 체계 재정비가 필요해요. 한편으로는 디지털 접속의 문턱을 낮추려는 의도일 수도 있습니다.

모든 변화에는 찬반이 있습니다. 신뢰의 주체를 다수로 분산시키면 다양한 선택지라는 이점이 있지만, 어떤 서비스가 중단되면 사용자가 겪는 불편이 커질 수 있습니다. 이 점은 특히 업무에 빠르게 의존하는 우리 직장인들에게 더 실감나게 다가오죠.

또한 국제적 맥락에서의 인식도 달라질 수 있습니다. 국내에서만 통용되던 인증 체계가 글로벌 서비스와의 호환성에서 어떤 위치를 차지할지, 앞으로의 표준이 어떻게 정립될지 지켜봐야 할 문제예요. 한편으로는 우리 기업의 해외 진출에도 영향을 미칠 수 있죠.

결국 지금의 변화는 편리함과 보안의 균형이라는 오래된 고민을 다시 떠올리게 합니다. 한 잔의 커피를 마시며 오늘의 서명을 떠올리는 마음으로, 우리는 어떤 선택과 권한을 어떤 방식으로 가질지 천천히 관찰해야 해요.