한국의 고전시가가 역겹다는 사람 jpg

- 10-07

- 2,592 회

- 0 건

출근길 지하철에서 커피 한 잔의 여유를 찾듯, 우리도 종종 옛 시를 떠올린다. 그런데 온라인에서 고전시가를 두고 '역겹다'는 반응이 나오면, 그 오래된 문장이 왜 아직도 뜨거운지 생각하게 된다. 오늘의 주제는 그 어색한 긴장이다.

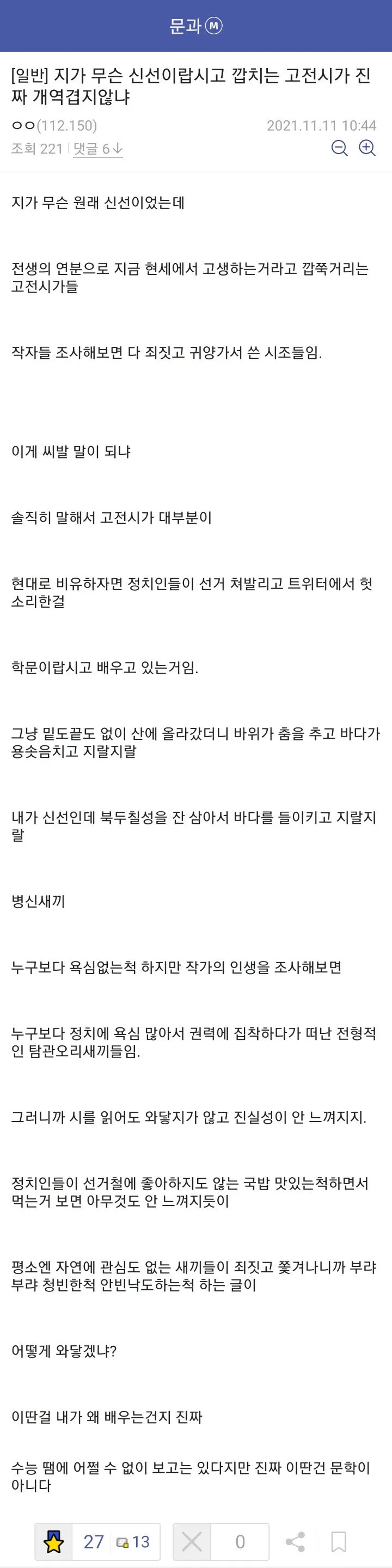

핵심 쟁점은 고전시가의 가치와 작가의 도덕성 사이의 간극이다. 어떤 이들은 시인의 삶이나 과거의 행실을 끌어들여 시를 비판하고, 현시점의 정치적 코드로 해석한다. 그러다 시가 담은 감정의 폭이 흐려지기도 한다.

하지만 맥락을 빼고 판단하는 일이 늘 옳지는 않다. 고전시가는 당시 사회의 구조와 권력 관계를 반영하는 거울일 수 있으며, 그것을 읽는 방식도 시대마다 달라져야 한다. 다양한 해석이 공존하는 것이 오히려 건강하다.

학문과 대중문화의 관계를 둘러싼 풍자도 이 논쟁의 한 축이다. '학문이 트위터의 헛소리처럼 보인다'는 비유는 지식 생산이 어떻게 소비되는지에 대한 의문이 담겨 있다. 시는 단일한 진실보다 다층의 은유를 품고 있다.

우리 20~30대 여성 직장인에게 이 대화를 어떻게 연결할까. 옛 시가의 권력 비판이나 도덕적 복잡성이 오늘의 직장 문화와 만나는 지점이 있다. 권위에 도전하는 목소리와 역사적 맥락을 함께 읽는 습관이 필요하다.

읽을 때는 맥락과 의도, 그리고 지금 우리 삶에 주는 메시지를 함께 생각하자. 단정보다 가능성과 해석의 다양성을 열어두는 태도가 필요하다. 예를 들어 이 시가가 지금의 나에게 어떤 질문을 던지는가를 스스로 묻는 습관이다.

결론을 단정하지 않되, 클래식은 끝이 아니라 대화의 시작이다. 산에 올라 바위가 춤춘다는 이미지는 우리 삶의 변화 가능성을 상징한다. 오늘, 그 가능성에 마음을 열고 작은 질문으로 하루를 시작해보자.