82년생 김지영 보고 개빡친 취사병.jpg

- 10-08

- 3,416 회

- 0 건

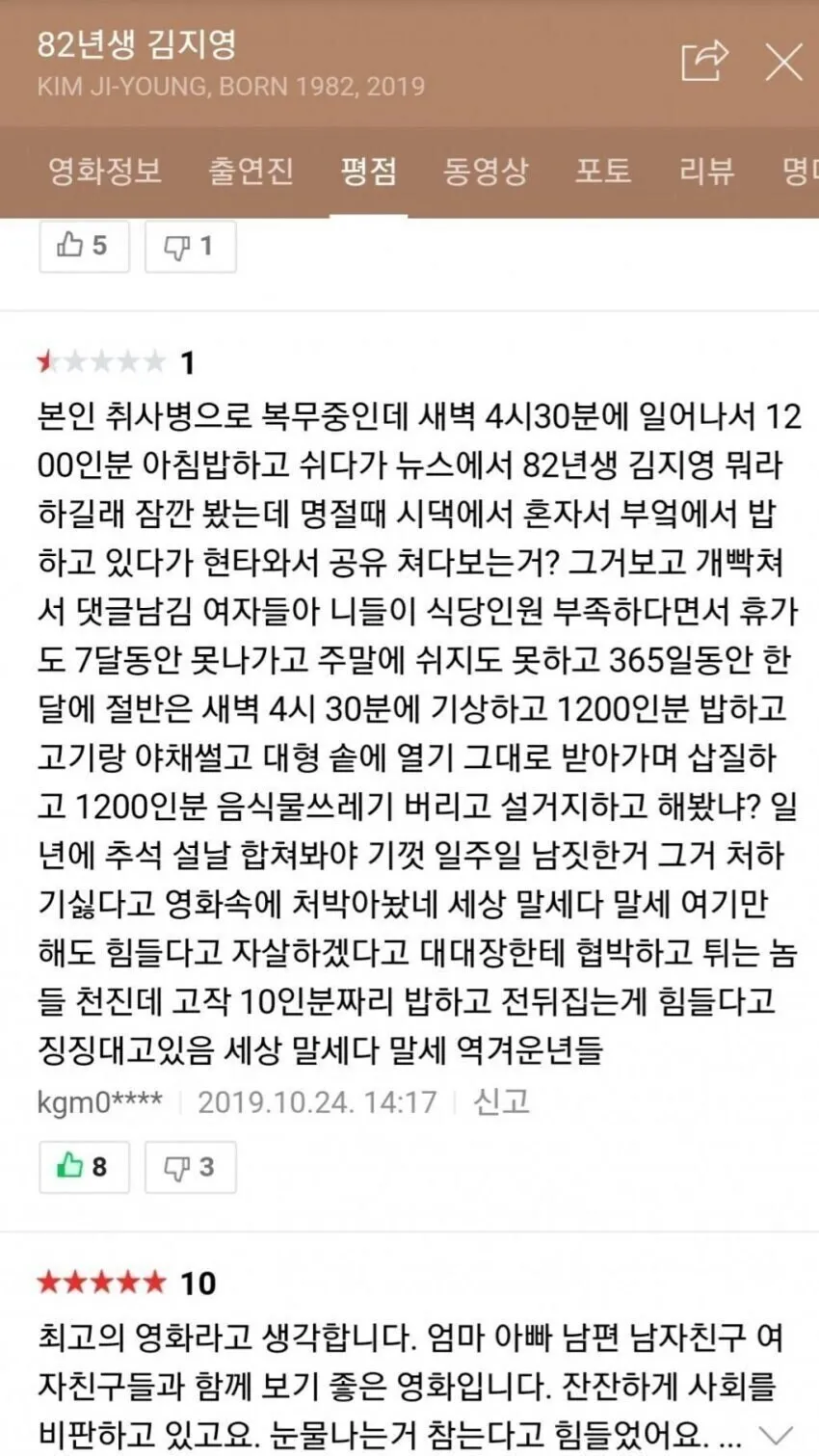

새벽의 차가운 공기가 아직 남아 있을 때, 한 취사병은 조용히 주방의 문을 연다. 하루에 1200인분의 밥을 맞춰 담아내는 손길은 밖으로 잘 드러나지 않지만, 그 무게는 분명히 존재한다. 그러다 명절 즈음의 들뜬 기억이 떠오르면, 시댁의 부엌에서 홀로 밥을 지어야 하는 여자의 모습이 겹쳐 보이기도 한다.

현장의 노동은 여가를 거의 허락하지 않는 구조에서 굳건히 버티고 있다. 새벽 4시 30분에 일어나고, 365일 중 절반은 새벽에 눈을 뜨는 일상은 쉬운 편이 아니다. 게다가 명절이나 가족 행사의 시간은 오히려 자신이 감당해야 하는 책임으로 남겨지는 경우가 많다.

이야기의 힘은 바로 이 지점에 있다. 가정의 풍습과 직장의 규율이 교차하는 곳에서, 노동의 가치를 숨기고 가사·식탁의 부담을 여전히 여성에게 떠넘기는 문화의 그림자가 드리운다. 대중문화가 보여 주는 ‘일상의 차별’은 개인의 상처가 아니라 구조의 문제임을 환기시키는 거울이 된다.

미디어는 이 노동의 내밀함을 들춰 보이되, 여전히 일부 시선에선 먼 이야기처럼 들리기도 한다. 82년생 김지영이라는 이름이 주는 공감은 바로 그 지점의 간극을 메우려는 시도인데, 현실의 구석구석에 깔린 성평등의 습관을 일깨우려 애쓴다. 노동의 사실성과 감정의 진정성 사이에서 다양한 해석이 가능하다는 점이 이 이야기의 힘이다.

다양한 해석이 가능하다는 사실은 곧 우리 사회의 여러 가능성을 함께 열어 둔다. 직장 내 노동환경 개선의 필요성, 가사노동의 성평등 분담 의식의 확산, 휴가와 휴식의 제도적 보장 같은 구체적 변화의 가능성에 초점을 맞출 수 있다. 동시에 가족과 사회가 기대하는 역할의 경계가 어떻게 재설정될지에 대한 질문도 남는다.

20~30대의 직장인 여성으로서 이 이야기는 우리 일상의 미세한 불균형을 상기시킨다. 한 잔의 커피를 천천히 음미하듯, 오늘의 리듬 속에서 자신과 동료들의 피로를 들여다보는 시간이 필요하다. 직장과 가정 사이의 균형이 결국은 나 자신을 지키는 일이라는 마음으로 말이다.

작은 실천이 큰 변화를 부를 수도 있다. 동료와의 대화를 통해 휴식의 필요를 인정하고, 업무 분담의 공정성을 점검하며, 필요하다면 제도적 지원을 호소하는 과정이 시작점이 될 수 있다. 변화는 한꺼번에 오지 않지만, 누군가의 작은 목소리에서부터 차곡차곡 자라난다.

마지막으로, 이 이야기는 단정적 결론을 내려 주지 않는다. 다만 우리 삶의 여러 가능성을 열어 두고, 각자의 자리에서 어떤 선택을 할지 함께 생각하게 한다. 오늘의 관심이 내일의 노동 환경이나 가족 관계를 조금 더 배려 있는 방향으로 이끌 수 있기를 바라며, 조용히 흐르는 일상의 리듬 속에서 또 다른 시선을 발견해보기를 제안한다.