한국 디스한 딥시크 개발자 ㄷㄷ..jpg

- 10-11

- 2,216 회

- 0 건

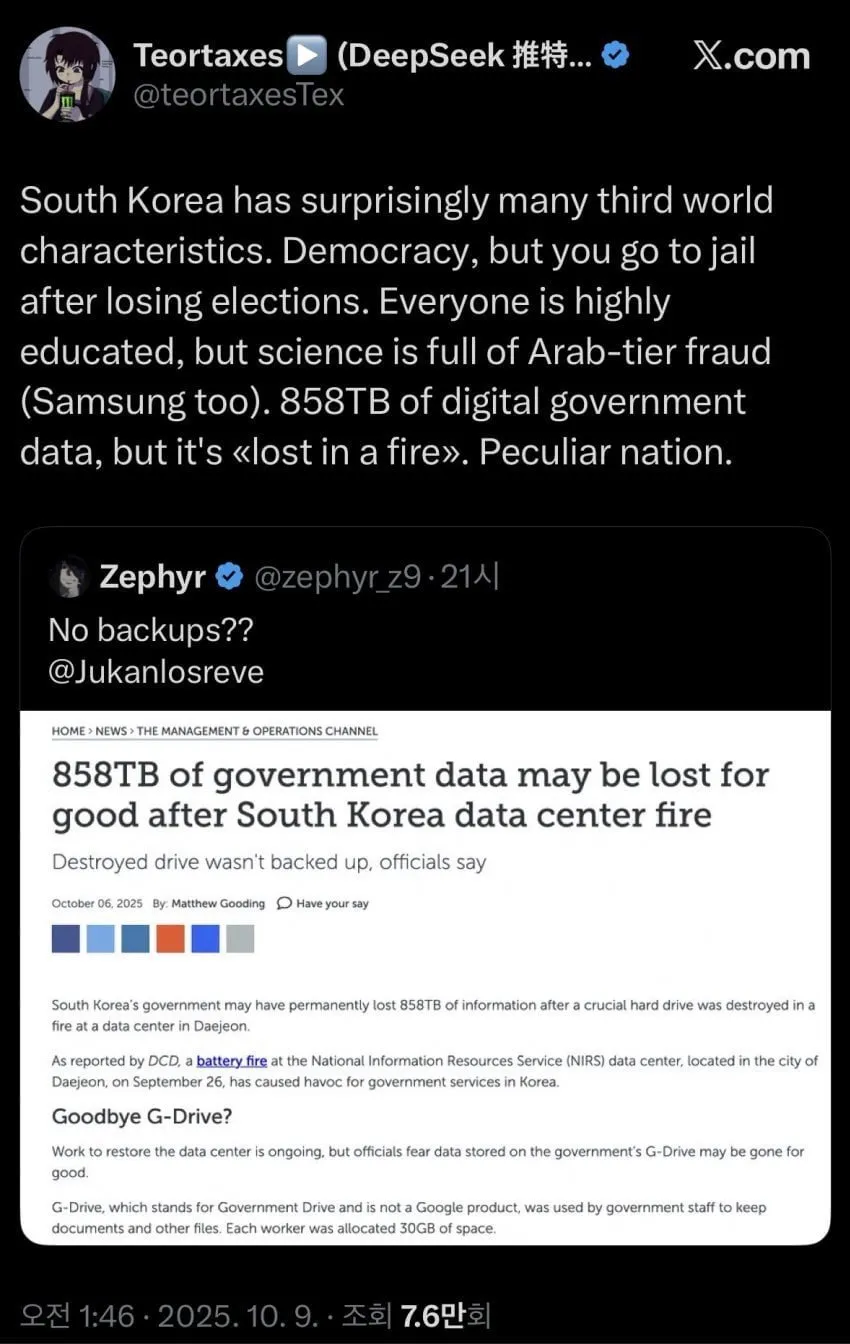

데이터 보안, 이젠 선택이 아니라 생존의 문제처럼 느껴진다. 최근 들려온 소문은 대전의 한 데이터 센터에서 화재가 발생해 정부가 보관하던 858TB 규모의 디지털 정보가 영영 사라질 수 있다는 이야기다. 현장 자료에 따르면 백업 여부가 의문시되고, 정부 내부에서 쓰던 ‘G-드라이브’ 같은 저장 공간의 취약성도 함께 거론된다. 이 이야기는 기술적 결함을 넘어, 공공 데이터 관리의 구조가 얼마나 취약한지 보여주는 듯하다.

현재 상황은 복구 작업이 진행 중이라는 점 외에 알려진 게 많지 않다. 분야 관계자들은 일부 서비스에 영향이 있다거나, 정부 데이터 손실 가능성을 경계하는 듯하지만, 원인과 규모에 대해선 서로 다른 얘기가 오간다. 한편으로는 아직까지도 여러 부처가 공동으로 데이터를 재구축하는 레이스를 벌이고 있어 보인다. 이 모든 소문 속에서 ‘정말로 백업이 없었나?’ 하는 질문은 여전히 커다란 의문으로 남아 있다.

다양한 해석은 이 쪽과 저쪽에서 흘러나온다. 어떤 이들은 한 데이터 센터의 단독 화재가 전체 시스템의 신뢰를 흔들 수 있음을 지적하고, 또 다른 이들은 공공 부문이 데이터의 소유와 관리에 얼마나 많은 자율성을 갖고 있는지에 대한 의구심을 나타낸다. 기술적 취약성의 문제일 뿐이라고 받아들이면 끝일까, 아니면 공공의 투명성과 품질 관리의 사회적 책임이 더 크게 드러난 걸까. 이 이야기를 보는 우리도, 데이터의 ‘손실’을 단지 기술적 사고로 받아들이기보다 사회적 사건으로 받아들이게 된다.

결론은 아직 열려 있다. 기록의 안전성은 어디서부터 보장되어야 하는지, 책임은 누구의 어깨에 남아 있는지, 그리고 우리 일상에 남는 불안의 근원은 무엇인지—질문은 계속 남는다. 오늘의 소문은 내일의 정책 제안으로 이어질 수 있을지, 우리 모두의 주머니 속 의심은 어떻게 다듬어질지, 서로의 해석이 서로를 보완하며 길을 찾는 모습이 궁금하다.