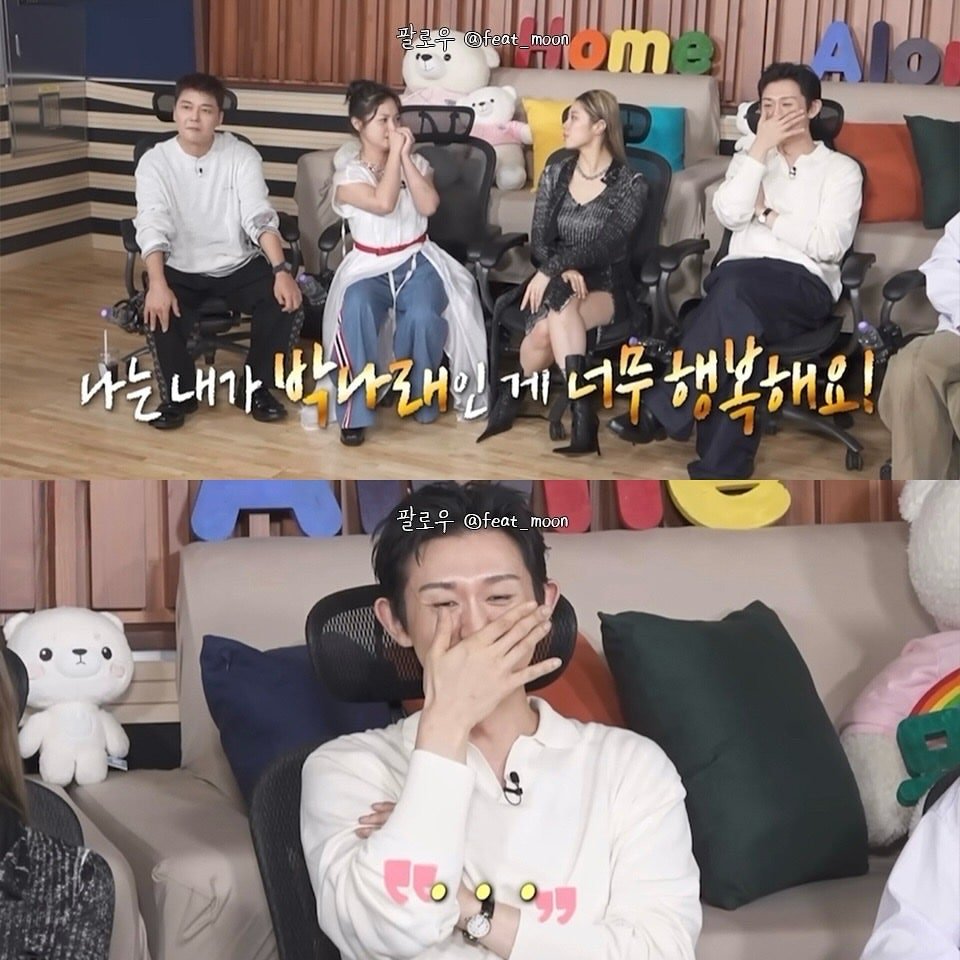

박나래 팩트로 후드려패는 코드쿤스트.jpg

- 09-19

- 4,395 회

- 0 건

.

이번 사례가 던지는 핵심은 온라인 공간에서 팩트와 정서가 얽히는 방식이다. 박나래, 코드쿤스트, 프로디테를 둘러싼 짧은 대화들 속에, 특정 인물의 진실 여부보다도 “누가, 무엇을, 왜 말하는가”라는 흐름이 더 큰 의미를 만든다.

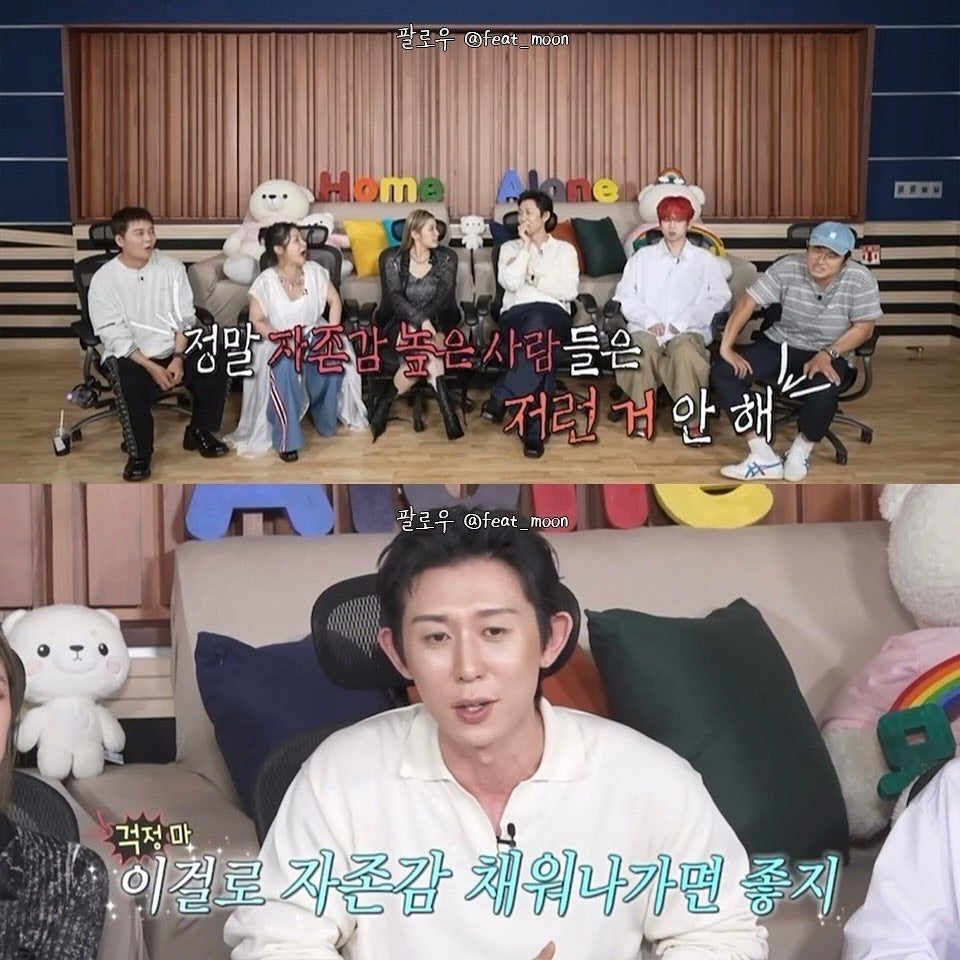

먼저 중요한 쟁점은 팩트 기반의 비판과 인물 정체성의 공방이다. 사실 여부를 따지는 거칠고도 강한 논증이 드러나지만, 그 이면의 동기는 서로 다를 수 있다. 발표자들이 표면적으로는 사실의 우위를 내세우지만, 실제로는 신뢰성, 인지도, 영향력의 재배치를 의도하는 경우가 많다. 이 과정에서 ‘팩트로 상대를 눌렀다’는 서사의 매력은 커지고, 그 진실성은 플랫폼의 알고리즘과 관계된 불확실성 속에 흔들리곤 한다.

다음으로 부상하는 현상은 팔로우 문화의 경제학이다. 팔로우와 팔로워 수는 단순한 숫자를 넘어 소속감과 인정의 신호가 된다. 특정 인물이나 계정과의 관계를 공적 선언처럼 다루며, 이는 대화의 시작점이자 종결점으로 작동하는 경우가 많다. 이 같은 구조는 시청자들로 하여금 세계를 “팔로우로 정당화된 관계망”으로 재배치하게 만든다.

또 하나 주목할 포인트는 자존감의 자원화다. 온라인에서의 자기표현은 때로 자존감을 강화하는 도구가 된다. 하지만 동시에 외부의 반응, 특히 즉각적이고 강한 피드백에 의존하는 구조를 낳아, 개인의 자존감이 플랫폼의 평가에 좌우될 위험도 있다. 이 점은 팬-스타 사이의 상호작용이 예술이나 대중문화의 질을 높이는 한편, 심리적 부담을 키울 수 있음을 시사한다.

작품명이나 예술적 경계에 대한 논의도 간과할 수 없다. 디지털 공간의 “작품”은 전통적 예술의 명명 규칙에서 벗어나기도 한다. 여기서는 서로의 표현물이 어디에서 시작되고, 어디에서 끝나는지에 대한 합의 자체가 느슨해지는 모습이 보인다. 예술의 정체성과 온라인 콘텐츠의 경계가 모호해지면서, 관객은 해석의 자유를 얻지만 동시에 판단의 기준을 새로 만들어야 한다.

언어 사용과 비판의 경계선도 주의 깊게 봐야 할 포인트다. 비문이나 과도한 표현에 대한 지적이 어떤 대상에 대한 모욕으로 전이될 가능성이 있다. “저런 식으로 말하는 사람은 자존감이 낮다” 같은 식의 평가는 토론을 해치거나 차별적 분위기를 조장할 수 있다. 결국 언어 규범의 문제는, 팩트 논쟁을 넘어서 플랫폼 문화의 품격을 좌우한다.

플랫폼의 구조적 영향도 무시할 수 없다. 급변하는 트렌드와 노출 알고리즘은 특정 이슈를 급부상시키고, 반대로 냉정한 사실관계의 재검토를 묵살하기도 한다. 이 때문에 시청자는 보다 높은 디지털 리터러시를 요구받으며, 콘텐츠 제작자 역시 책임 있는 커뮤니케이션 방식을 고민해야 한다.

다양한 해석 여지도 남겨 둔다. 이 현상은 한 가지로만 설명되기 어렵다. 1) 팩트 대응이 온라인 권력의 재배치를 가속하는 사례로 보일 수 있다. 2) 팬과 연예인 간의 관계 재정의가 시청자의 소속감 형성에 기여하는 경우다. 3) 예술과 표현의 영역이 플랫폼에 의해 재정의되며, 창작의 맥락이 더 넓게 해석될 수 있다. 각각의 관점이 공존하는 상황이다.

마지막으로 시청자에게 남는 중요한 질문이다. 우리는 온라인에서의 ‘진실’과 ‘정서’ 사이의 균형을 어떻게 잡아야 하는가. 팩트 중심의 비판이 대화를 성숙하게 만드는지, 아니면 퍼포먼스의 과장은 대화의 문턱을 높이는지에 대한 판단이 필요하다. 또한 자존감을 외부 반응에 의존하지 않는 방향으로 어떻게 재설정할 수 있을지 고민이 요구된다.