중국 MZ 서울병 확산

- 09-20

- 4,269 회

- 0 건

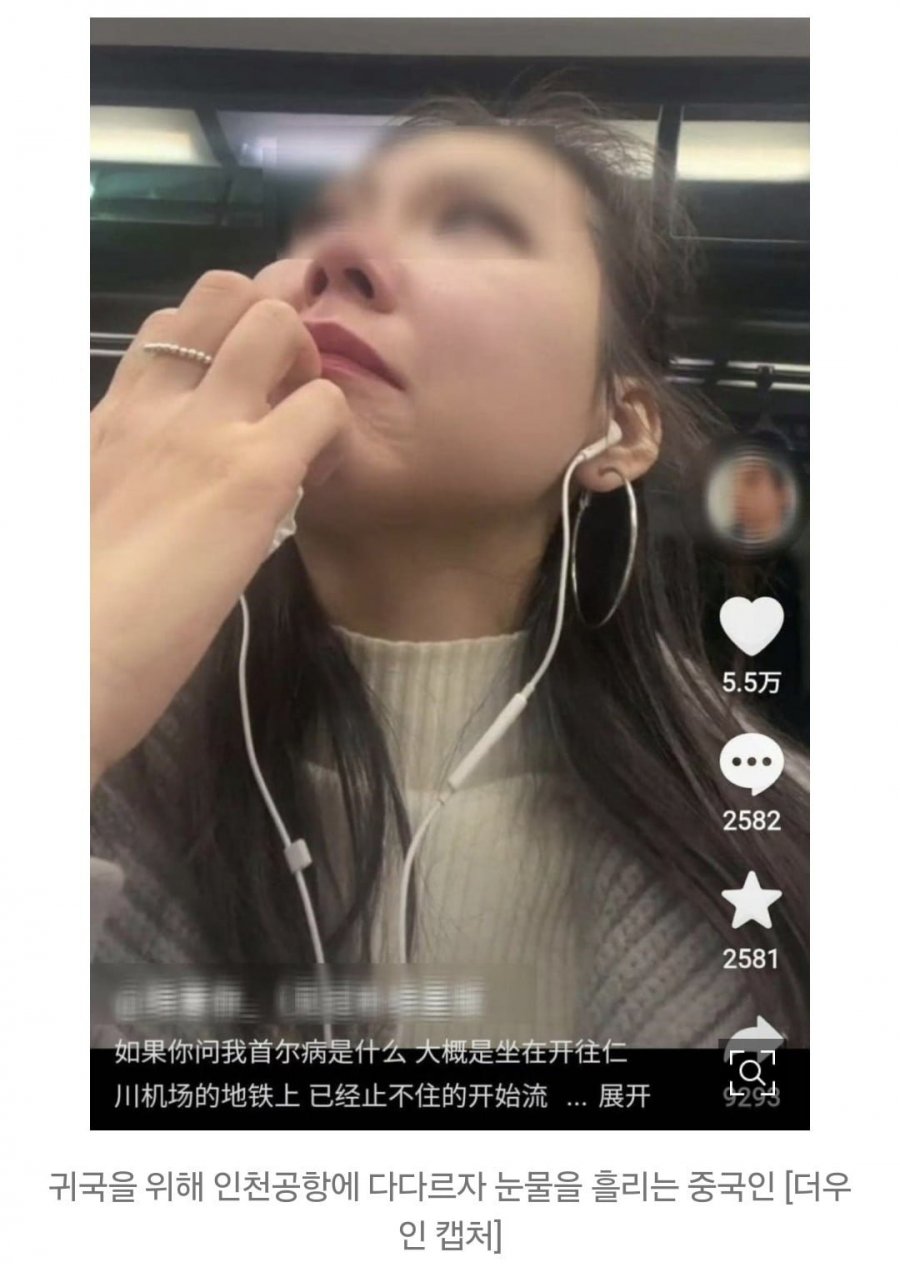

최근 중국 MZ세대 사이에서 회자되는 이른바 ‘서울병’ 현상은, 한국 방문 후 귀국길에 겪는 강한 그리움과 애틋함을 하나의 신조어로 포착한 사례다. 인천공항에 다다르자 눈물이 멈추지 않는 모습이 영상으로 공유되면서, 이를 두고 댓글과 공유가 이어지고 있다. 이 현상은 단순한 감정 표현을 넘어, 한국 문화와 일상 경험이 중국 청년들에게 남긴 깊은 인상을 가시화하는 창구가 되었다.

‘서울병’은 의학적 용어가 아니라, 타인과의 대면보다도 장소와 기억에 대한 공감각적 집착을 뜻하는 은유다. 서울에서의 길거리 풍경, 카페 문화, K-팝과 드라마 속 감성들—이 모든 것이 귀국길의 아쉬움으로 응축되면서, 한 도시의 브랜드가 개인의 정체성과 감정에 남기는 흔적을 말해준다. 결국은 “그곳의 공기가 아직도 내 안에 남아 있다”는 서글픈 고백에 가깝다.

SNS의 확산 구조도 이 현상을 부채처럼 키웠다. 짧은 영상과 한두 문장의 감상으로 공유되면, 같은 감정의 스토리가 금세 여러 사람의 피로감과 기대를 함께 움직인다. 중국 젊은 층 사이에서 서울은 단순한 여행지가 아니라, 강렬한 기억의 저장소이자 소비와 취향의 표지로 작동한다. 이 점이 한국 문화의 소프트 파워가 여전히 작동하고 있음을 보여준다.

또한 이 현상은 한편으로 중국-한국 간 문화교류의 미묘한 양상을 드러낸다. 한국 콘텐츠와 소비재에 대한 매력은 여전하지만, 이를 통해 형성된 감정은 국제관계의 단정적 해석으로 이어지기보다, 다층적 해석의 대상이 된다. 서울을 향한 그리움은 ‘한국으로의 귀환’이라는 개인적 서사를 넘어서, 글로벌 소비문화 속의 정체성 형성에 어떤 영향을 주는지 묻게 한다.

경제적 파장도 간과할 수 없다. 서울의 매력이 젊은 층의 여행 의사결정과 소비 패턴에 어떻게 작용하는지에 대한 신호로 읽힐 수 있다. 방문지의 사진 한 장, 맛집 체험 한 가지가 다시 방문 의도나 재방문의 가능성을 높이는 요인이 될 수 있다. 다만 이 현상이 기대와 환상 간의 간극을 키우지 않도록, 현실적인 정보와 균형 잡힌 시각이 함께 제시되어야 한다.

반대로, 이 현상은 ‘이상화된 도시 이미지’의 위험도 드러낸다. 한국의 일상이나 사회적 이슈를 지나치게 낭만화하거나 소비 중심의 프레이밍으로 포장할 위험이 있으며, 이는 현지 문화의 다양성과 차이를 단순화하는 결과를 낳을 수 있다. 또한 타국 문화에 대한 과도한 동경이 특정 편향을 강화할 수도 있다.

결국 ‘서울병’은 한 도시의 매력이 얼마나 강력하게 개인의 기억과 감정에 각인될 수 있는지 보여주는 사례다. 그것이 긍정적 추동이 될지, 아니면 단편적 낭만에 의한 피상적 공유로 흐를지에 대한 판단은 여전히 유보되어 있다. 다만 디지털 시대에 감정의 확산 속도가 빠를수록, 앞으로도 이와 같은 문화적 현상이 더욱 다양한 형태로 확산될 가능성은 높다고 보인다.