세계에서 고추를 가장 많이 먹는 나라에 한국이 없음

- 10-07

- 3,166 회

- 0 건

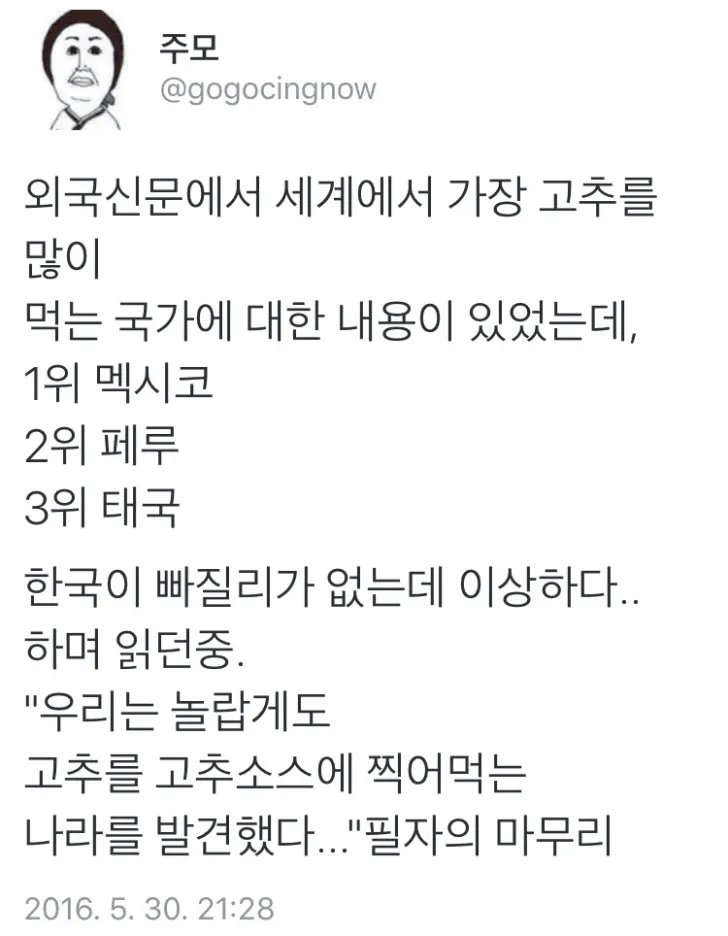

오늘은 세계의 매운맛 이야기를 통해, 숫자 뒤에 숨은 맥락을 차분히 풀어보려 한다. 외신의 한 랭킹 기사와 한 줄의 의문이 우리 일상으로 어떻게 파고드는지 따라가 보자.

핵심은 바로 측정 방식이다. 고추를 ‘생으로 몇 개 먹느냐’ vs ‘요리에 얼마나 자주 들어가느냐’ vs ‘소스나 가공품으로의 소비’처럼 정의가 달라지면 순위는 달라진다. 같은 통계라도 눈앞의 숫자만 보면 맥락이 사라지기 쉽다.

언론은 종종 특정 관점으로 데이터를 포장한다. 멕시코, 페루, 태국이 상위를 차지한다는 식의 프레이밍은 독자의 흥미를 끌지만, 그 뒤에 숨은 가정은 무엇일까 생각하게 한다. 그리고 ‘고추소스에 찍어 먹는 나라’라는 결론은, 소비 방식의 차이가 ranking의 큰 차이를 만든다는 신호일 수 있다.

한국 요리는 맵기의 표현 방식에서 독특한 면이 있다. 고추장과 고춧가루로 맛의 층위를 쌓는 문화 특성상, ‘매운맛을 직접 먹는 횟수’보다 ‘양념으로 맛을 다층화하는 능력’이 더 돋보일 때가 많다. 이 점은 숫자로 재기 어려운 한국식 매운맛의 강점으로도 읽힌다.

이런 해석의 차이는 문화 정체성에도 영향을 준다. 해외 기사에서 한국이 순위에 들지 않는다는 소식은, 때때로 자랑의 흐름과 비교의 욕망을 함께 건드린다. 하지만 수치 하나로 문화의 깊이를 판단하는 것은 늘 한계를 가진다고 받아들이는 태도가 필요하다.

데이터의 한계도 분명히 존재한다. 국가별 소비량은 인구 규모, 가격 구조, 통계 수집 방식 등에 의해 크게 흔들린다. 지역별 식습관의 편차나 최근의 트렌드 변화도 큰 요인으로 작용한다.

또한 사회적 파장을 생각하면, 맵고 강한 맛이 주도하는 시장의 흐름이나, 매운맛을 신제품으로 포장하는 마케팅 전략에 변화가 생길 수 있다. 그러나 이는 곧 ‘한국 식문화를 과소평가하는 계기’로 흘러가서는 안 된다.

일상에서의 비유로 보면, 한 잔의 커피를 음미하듯 매운맛도 각자의 속도로 즐길 필요가 있다. 친구와 매운 소스를 나눠 먹는 작은 순간은, 서로의 취향을 존중하는 문화적 차이를 보여 준다.

이 논의의 핵심은 디테일이다. 숫자 하나를 들여다볼 때도, 그 정의와 가정, 측정 방식까지 함께 점검하는 습관이 필요하다. 프레이밍에 흔들리지 않는 비판적 읽기가 중요하다.

결론을 내리기보다는 여러 가능성을 열어두자. 한국의 고추 소비가 꼭 위로 가는지, 아니면 전혀 반대의 해석도 가능한지에 대해 단정하지 않는 태도가 필요하다. 다만 세계 맥락 속에서 우리의 식문화가 어떻게 읽히고 재해석되는지에 주목하는 것은 여전히 의미 있다.