검치호 복원도 근황...

- 09-22

- 3,281 회

- 0 건

스톤에이지에서 이거 엄청 간지낫는데..

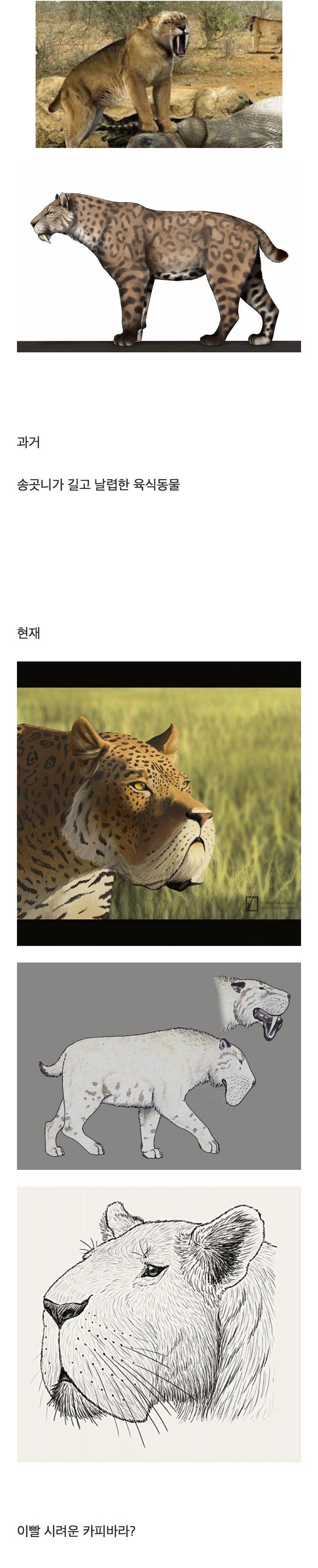

최근 보도에서 검치호의 복원도 근황이 주목받고 있다. 과거에는 송곳니가 길고 날카로운 육식동물로 묘사됐다가, 새 표현은 이빨이 다소 약해 보이거나 기능적으로 덜 특화된 형태를 시사한다는 식으로 읽힌다.

이 변화의 핵심은 단순한 그림의 바뀜이 아니라, 실제 데이터 해석의 방향성이다. 이빨 형태와 마모 패턴은 식습관과 먹이망을 반영하는 지표인데, 최근 재구성에선 그 해석이 달라질 수 있음을 보여준다. 즉, 과거 상상과 달리 즉시 포획하는 사냥 전략이 아닌 더 다양한 생태적 역할이 있었을 가능성을 열어둔다.

다만 이는 곧바로 ‘대형 육식동물이 약했다’는 결론으로 이어지지 않는다. 이빨의 크기나 모양만으로는 생태를 단정하기 어렵고, 턱의 힘, 뼈의 구조, 먹이의 종류와 기후 변화 같은 요소들이 복합적으로 작용했을 수 있다. 해석의 여지를 남겨둔 상태가 더 타당한 경우가 많다.

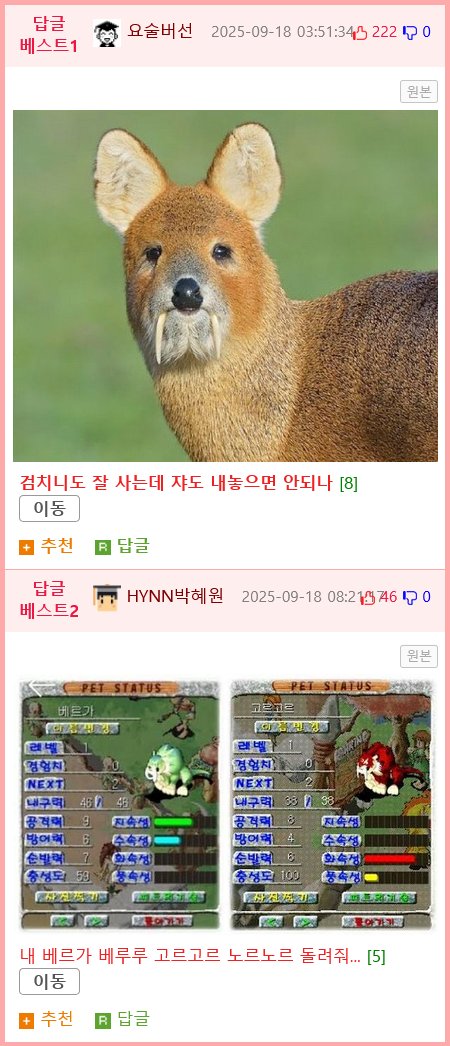

한편 이와 같은 업데이트는 대중 소통의 방식에도 영향을 준다. 기사와 댓글은 극단적 이미지를 선호하는 경향이 강하고, 온라인 커뮤니티는 과거의 강렬한 비주얼을 재가공해 밈으로 확산시키기 쉽다. 이때 정보의 본질은 흐려지지 않도록, 맥락과 한계까지 함께 전달되는지가 중요하다.

또 다른 쟁점은 과학 커뮤니케이션의 방식이다. 복원은 데이터와 시각적 상상력의 교차점에 위치한다. 최신 도구로 뼈대와 마모를 분석하고도, 최종 이미지는 학술적 합의보다 예술적 해석에 가까울 수 있다. 따라서 시청자 입장에서도 “현재의 이해는 이런 범주에 있다”라는 점을 읽어두고, 추가 연구의 가능성을 열어두는 태도가 필요하다.

결론적으로, 이 이야기는 한 가지 사실에 대한 확정보다는, 지식이 어떻게 진화하는지를 보여주는 사례다. 새로운 증거가 나오면 복원도는 다시 다듬어질 수 있고, 그 과정에서 대중의 이해도 함께 재구성된다. 여러 가능성과 해석이 공존하는 상태를 유지하는 것이, 과학 소식의 건강한 수용 방식일 것이다.