현재 심각하다는 까치산역 노점상.jpg

- 09-18

- 4,553 회

- 0 건

활성화 시키고 세금 걷는다고 하면 많이 사라질거같은데....

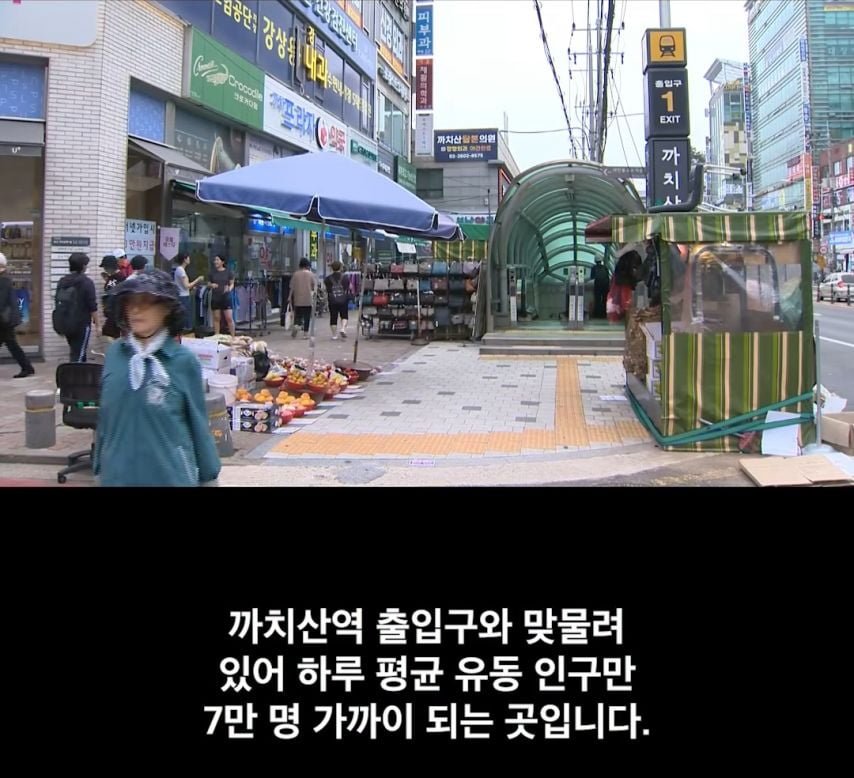

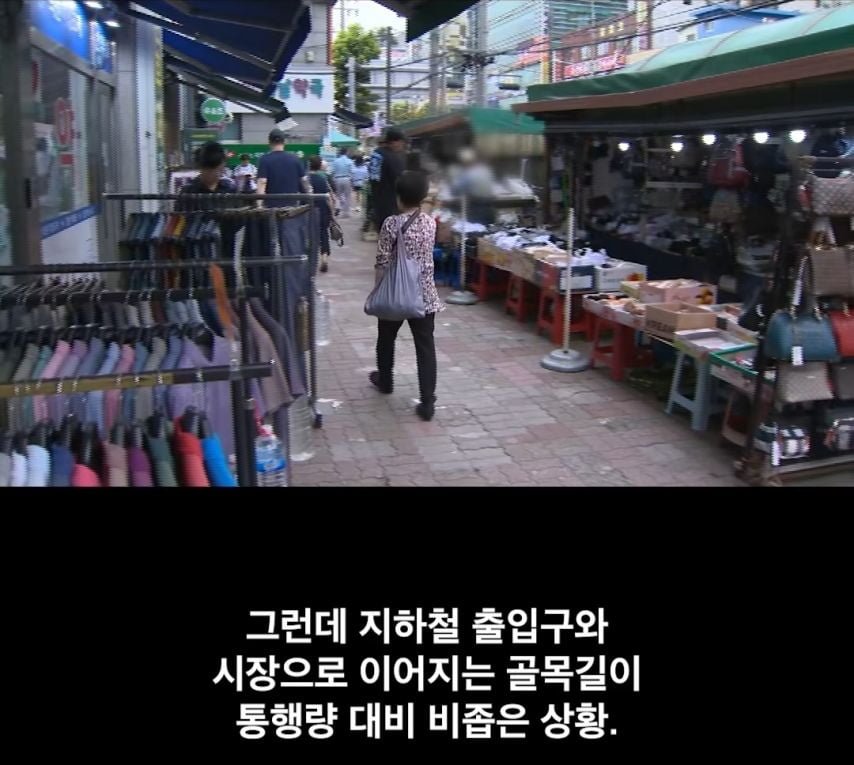

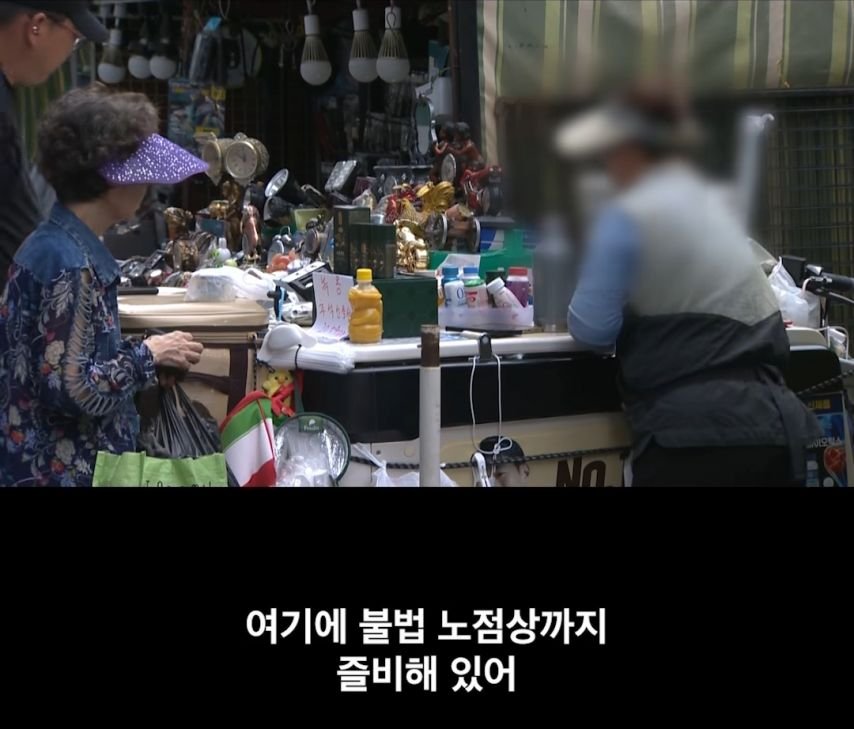

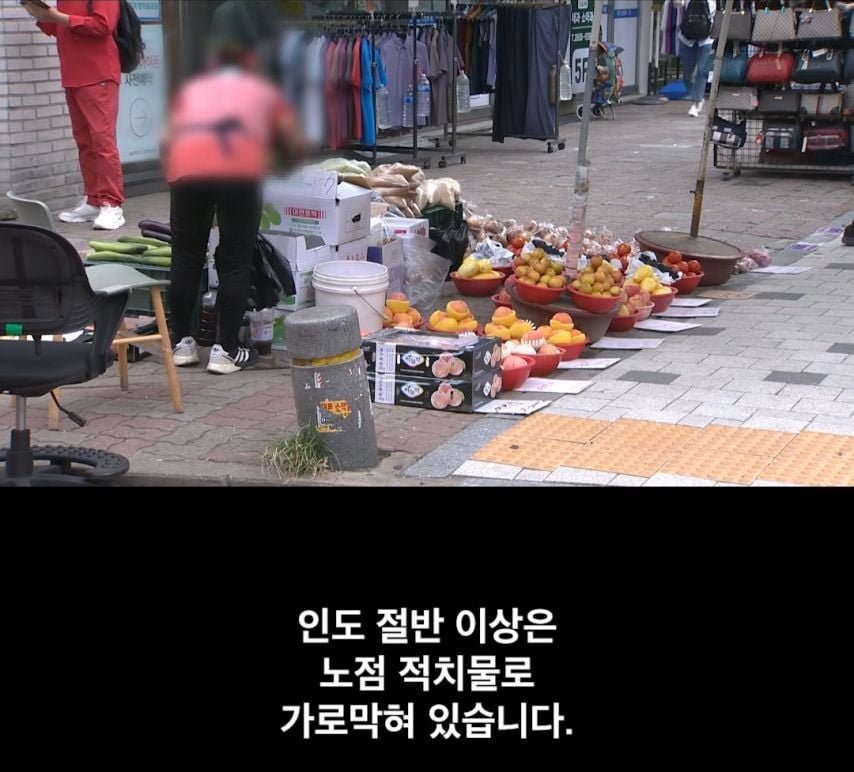

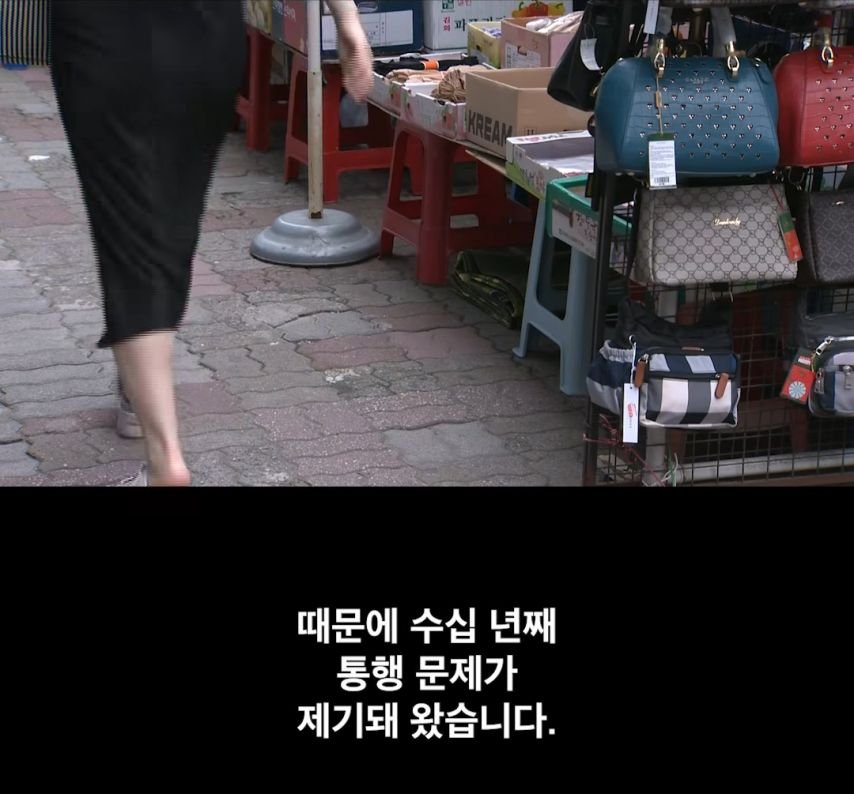

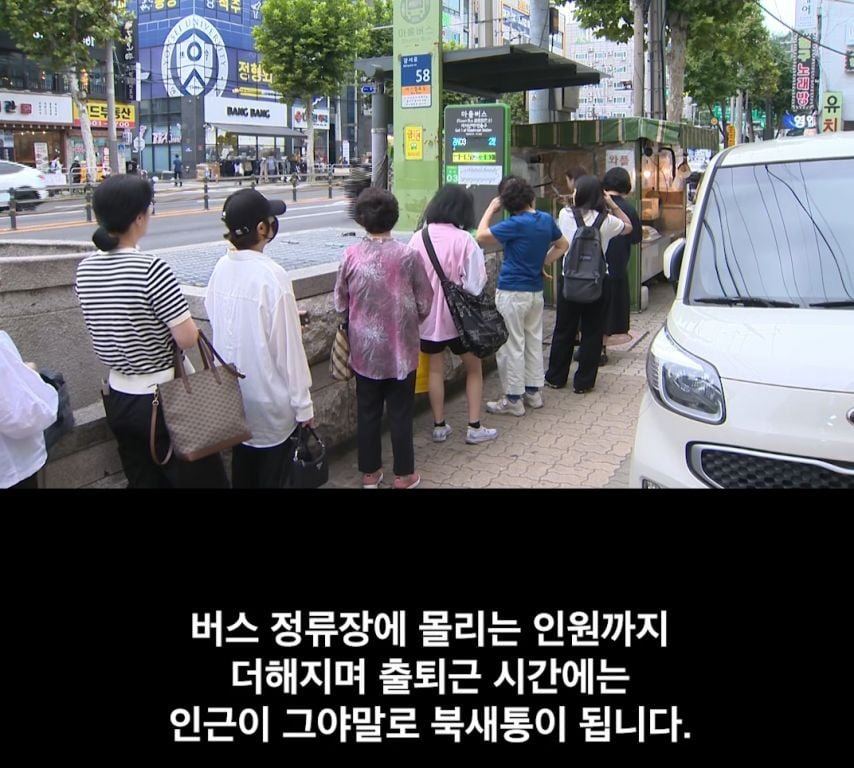

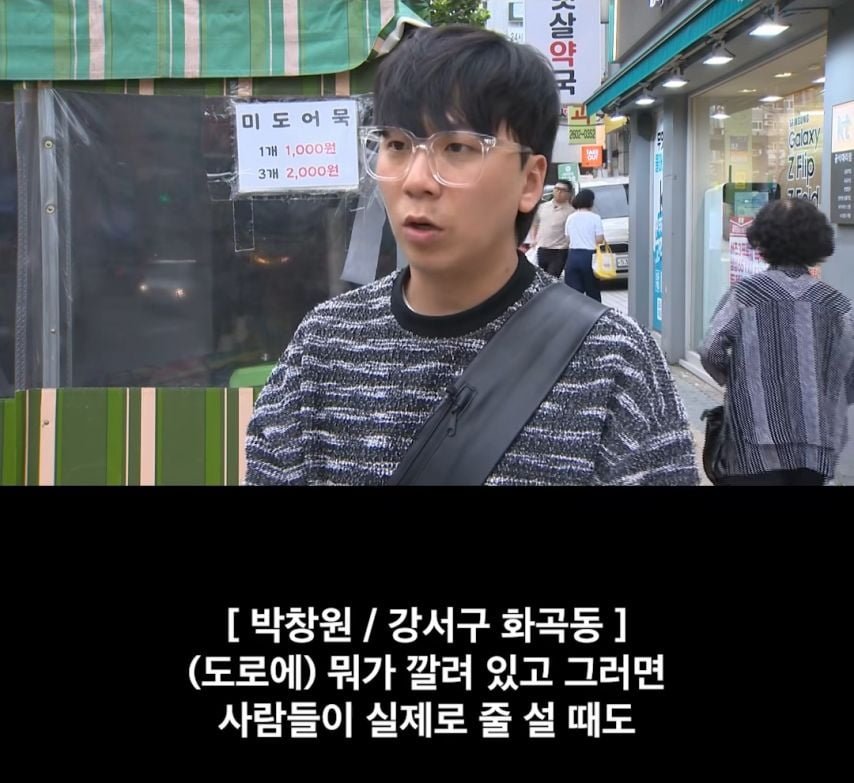

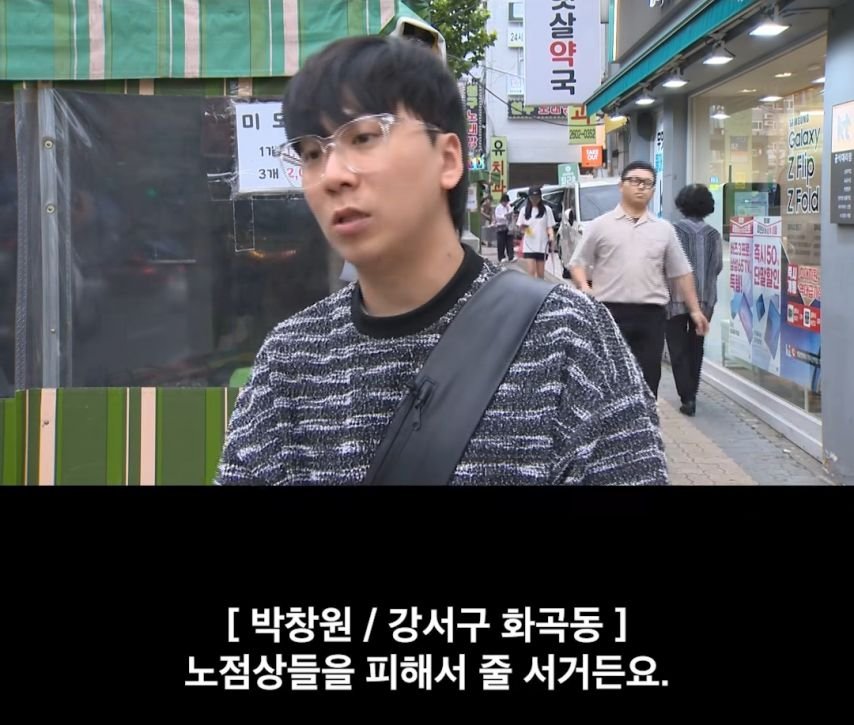

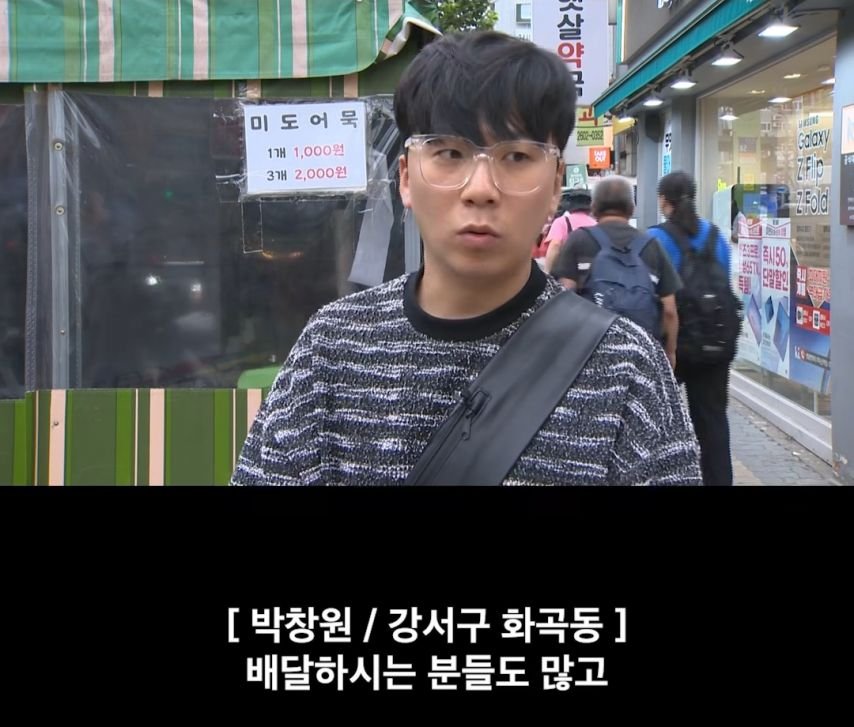

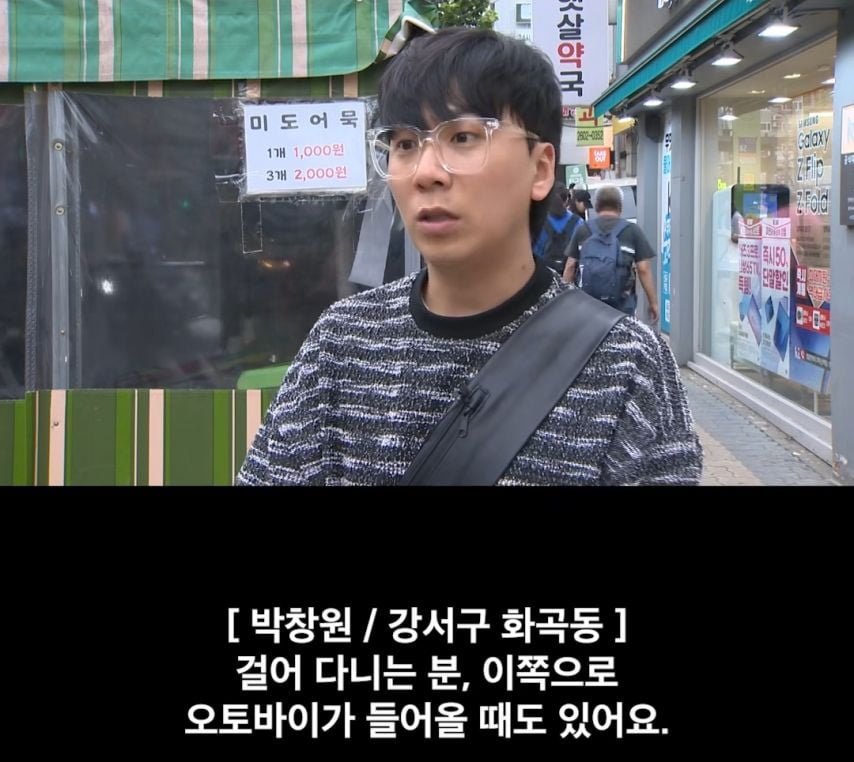

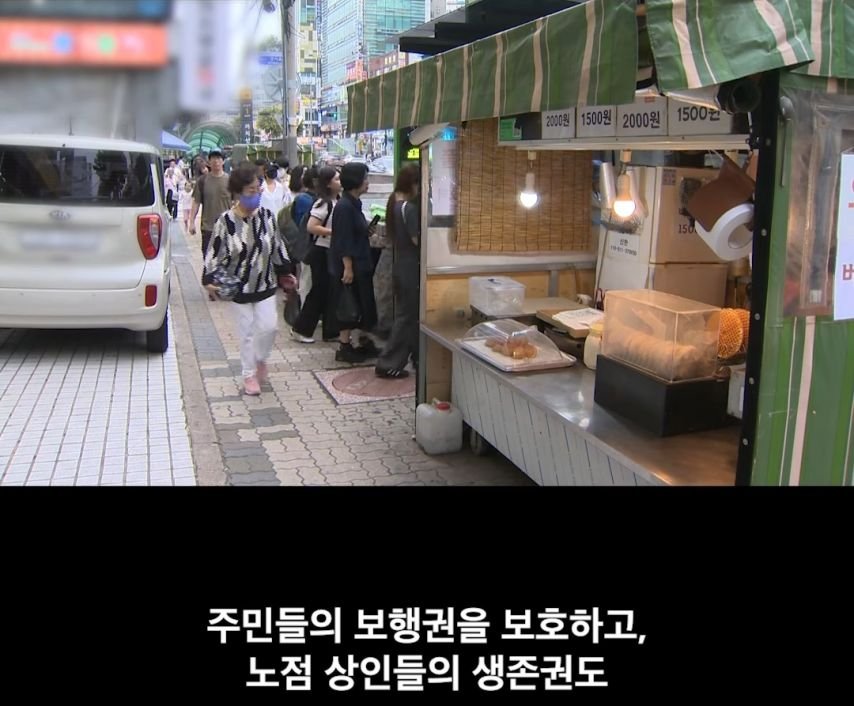

까치산역 인근은 지하철 출입구와 지역 시장의 경계가 흐릿한 공간이다. 하루 평균 유동 인구가 7만 명에 육박하는 이곳에서, 출입구와 골목을 잇는 보도는 점점 좁아지고 있고, 여기에 불법 노점까지 자리해 보행로를 가로막는 일이 흔하다.

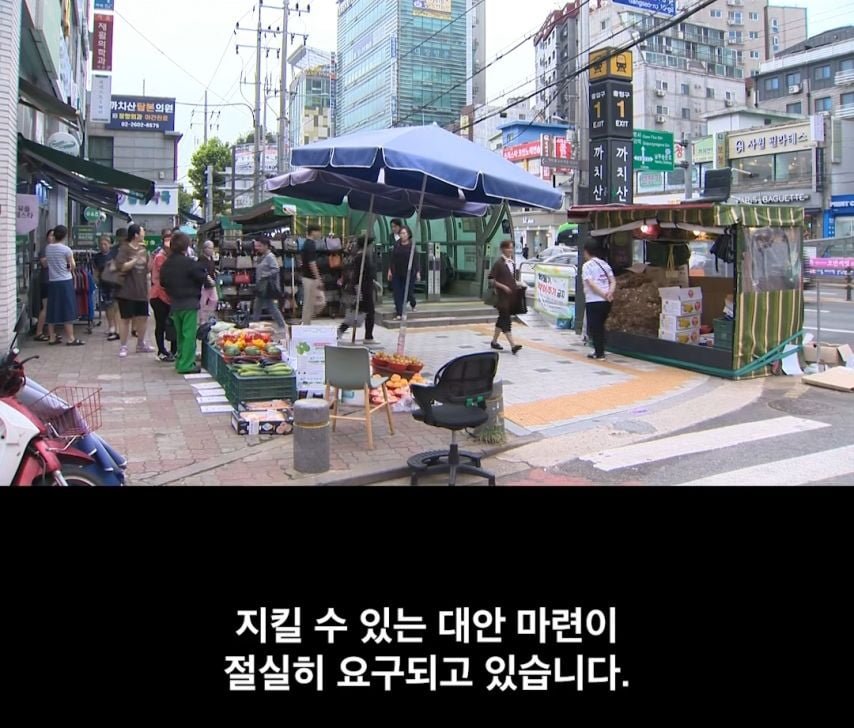

이 구역은 오래전부터 시장과 지하철의 동시 이용을 염두에 둔 설계가 부족했다는 지적이 나온다. transit 허브와 상권이 맞물리며 생긴 혼잡이, 특히 노점상이 늘어나면서 공간의 물리적 한계가 더 크게 드러나고 있다. 문제의 핵심은 ‘공간의 소유권과 관리 주체의 부재’처럼 보인다.

노점상은 단순한 불편의 원인으로만 보기 어려운 생계 구조의 일부다. 규제와 단속만으로 해결되기 어렵고, 이주와 공간 재배치 등 포괄적 정책 설계가 필요하다는 점에서 이해관계 간 충돌이 불가피하다. 생계가 걸린 이들의 목소리를 궁극적으로 어떻게 담아낼지가 갈등의 핵심으로 남는다.

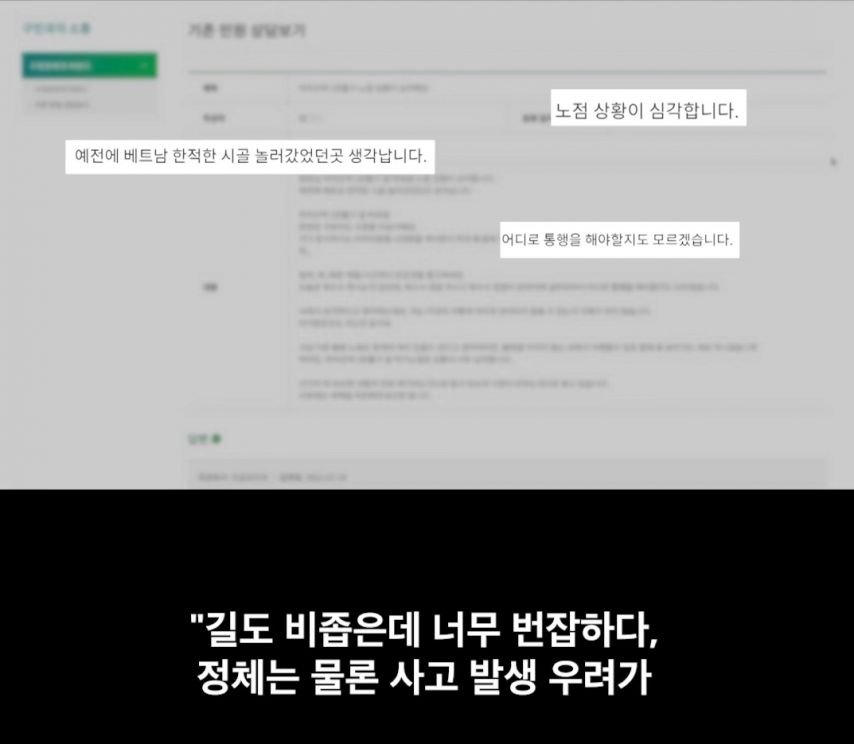

안전 측면에서도 문제는 심각하다. 보도가 비좁아 보행자, 특히 노약자나 임산부의 통행이 불편하고, 긴급 상황이나 사고가 발생했을 때 신속한 대피가 어려울 가능성이 있다. 혼잡이 심해질수록 인도 위 협소한 공간은 추가 사고 위험을 키운다.

누가 이 공간을 책임질지에 대한 질문은 항상 따라다닌다. 지자체 도시계획 부서, 교통공단, 시장 상인회 등 여러 주체가 관할권을 두고 협력 혹은 갈등하는 구조다. 단기적 단속으로 해결될 문제가 아니라, 다부처의 조정과 중장기 계획이 필요하다는 점이 명확해진다.

가능한 방향은 다양하게 제시된다. 노점 공간의 합법적 조성이나 이주 대책, 출입구와 골목의 동선 재설계, 간판 및 점포 배치의 규제 등 정책 조합이 필요할 수 있다. 또 다른 축은 공공공간의 재배치와 파생되는 사회적 비용을 어떻게 분담하느냐다.

이 사례는 도시가 직면한 ‘보행권 vs 생계권’의 미묘한 균형 문제를 드러낸다. 단순한 규제나 확충만으로 해결될 사안이 아니며, 이해관계자 의견 수렴과 데이터 기반의 점진적 실행이 중요하다. 다양한 해석 가능성을 남겨두면서, 무엇이 실제로 최선의 선택일지는 아직 판단되지 않는다.