제로슈가가 생태계를 망친다?.jpg

- 09-25

- 2,989 회

- 0 건

제로슈가를 둘러싼 논쟁은 “생태계를 망친다”는 자극적 제목에서 시작된다. 하지만 해설의 자리에서는 ‘어떻게, 왜 그런 우려가 생겼는가’를 차분히 따라가 보려 한다. 우리 주된 쟁점은, 합성감미료 수크랄로스가 사람의 몸 밖으로도 남아 환경에 남을 수 있는가, 그리고 그것이 생태계에 어떤 의미를 지닐 수 있는가에 집중된다.

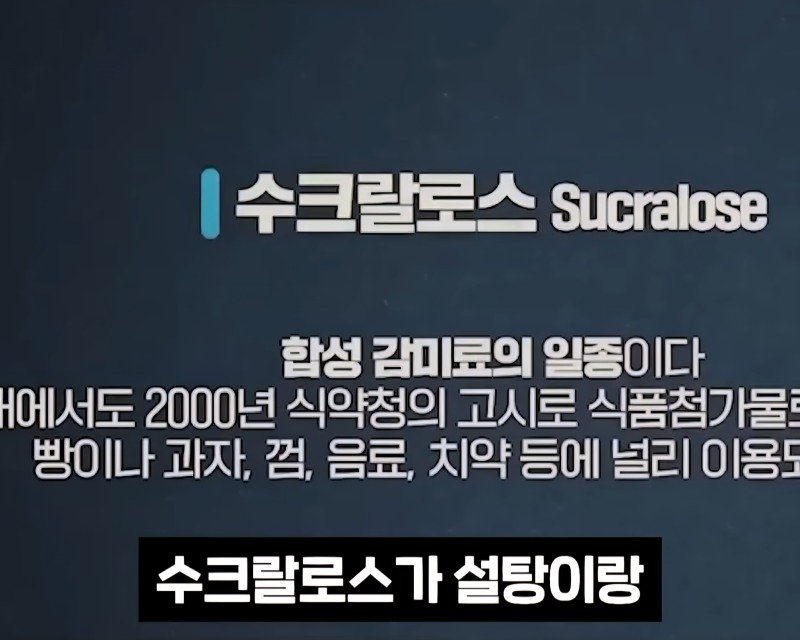

수크랄로스는 설탕과 화학적으로 유사한 합성감미료다. 식약당국의 고시 체계 아래, 빵·과자·껌·음료·치약 등 다양한 식품첨가물로 널리 사용되어 왔다. 이는 우리 일상에서 가장 흔히 접하는 저칼로리 감미료 중 하나이며, 인간의 대사 과정에서는 거의 흡수되지 않고 배설된다는 점이 일반적으로 알려져 있다. 이처럼 안전성 논의의 중심축은 “인간 소비에 대한 안전성”인 반면, 환경 측면은 별도의 논의가 필요하다.

환경으로의 경로를 보면, 수크랄로스는 사람들이 배설한 후 하수처리 시스템으로 흘러들어 간다. 일반적인 하수처리로는 완전히 제거되기 어려운 물질로 진입할 수 있고, 이는 결국 하천이나 수계에 잔류될 가능성을 남긴다. 이 과정에서 수크랄로스가 생태계의 먹이망으로 들어가며, 일부 생물이 당을 오인해 섭취하는 일이 생길 수 있다는 지적이 있다. 다만 이 말은 곧바로 “생태계가 파괴된다”로 이어지기보다, 구체적 노출 농도와 생물학적 영향의 여부를 다각도로 확인해야 하는 문제다.

현실적으로는, 수크랄로스의 생태계 영향에 관한 연구들이 아직 결론에 이르지 않았다. 한쪽에선 환경 내 특정 농도에서의 영향 가능성을 제시하기도 하고, 다른 쪽에선 인간의 소비를 허용한 채 환경에 미치는 직접적 위험은 국한적일 수 있다는 분석도 있다. 즉, 위험성은 잠재적이며, 농도-효과 관계와 장기노출의 축적 여부를 종합적으로 판단해 봐야 하는 모순적 구도다.

정책적 맥락에서도 이 이슈는 간단하지 않다. 2000년대 이후 식품첨가물로의 지정과 넓은 사용은 “안전성”의 문제와 맞물려 왔다. 그러나 환경 안전성은 별도의 기준과 체계가 필요하다 보니, 현재의 규제 체계가 수크랄로스의 생태계 영향까지 충분히 커버하는지에 대한 재검토가 요구된다. 소비자 입장에서도 “무해하다”는 일방적 확신보다는, 연구의 진행과 정책의 변화에 주의 깊게 귀를 기울일 필요가 있다.

이 주제를 다룰 때 가장 중요한 태도는 단정적 결론에 의존하지 않는 것이다. 수크랄로스가 환경에 남아 생태계에 어떤 파장을 일으킬 수 있는지에 대해선 여전히 다양한 해석이 존재한다. 또한, 촘촘한 고찰은 다른 환경성분들과의 상호작용, 물질의 분해 여부, 측정 방법의 한계 등을 함께 고려해야 한다. 결국 핵심은 “지금 확정된 답이 없다”는 점이며, 앞으로의 연구와 모니터링이 어떤 방향으로 나아갈지에 달려 있다.

요컨대, 수크랄로스의 환경 문제는 단일 문제로 끝나지 않는다. 인간의 식품 안전성과 함께, 물환경의 상태, 하수처리 기술의 한계, 그리고 장기적 생태계 영향에 대한 다층적 분석이 필요한 사안이다. 시청자에게 남는 중요한 메시지는, 단순한 ‘좋다/나쁘다’의 이분법보다, 현재의 증거를 바탕으로 한 불확실성에 대한 인식과 그에 따른 정책의 진화 가능성을 함께 주시하자는 것이다.