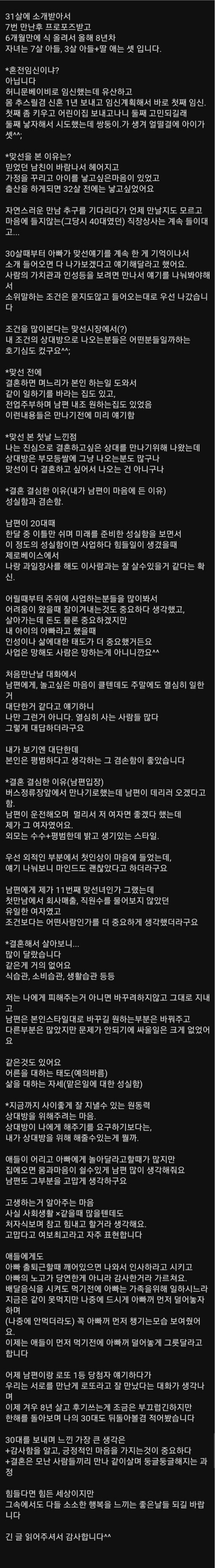

선보고 6개월만에 결혼한 여자

- 10-01

- 2,698 회

- 0 건

이 기사로 보이는 한 가족의 이야기에는, 결혼과 출산을 둘러싼 사회적 압력과 개인의 선택 사이에서 균형을 찾으려는 현대적 고민이 겹쳐 있습니다. 소개를 받자마자 6개월 만에 결혼하고, 8년 차에 접어든 현재까지 3명의 자녀를 키운 사례는 빠른 결정이 주는 안정감과 그에 따른 책임의 무게를 함께 들려줍니다. 다만 그 과정은 순탄치 않았고, 임신과 출산의 타이밍에 대한 사회적 기대가 이야기의 한 축을 이룹니다.

첫 부분에서 눈에 띄는 것은 결혼의 속도입니다. 7번의 만남으로 프로포즈를 받고, 짧은 시기에 식을 올린 결정은 ‘속도전 결혼’의 사례로 읽힐 수 있습니다. 이는 개인의 궁합과 속도에 대한 호불호를 다 떼고 보더라도, 가족 구성에 대한 사회적 기대와 맞선 문화가 여전히 작동한다는 신호로 해석됩니다. 속도는 때로 안정감을 주지만, 상대의 가치관과 생활패턴을 충분히 확인할 시간의 부족을 남길 수 있습니다.

또 한 축은 출산과 임신의 타이밍에 대한 강한 의도입니다. 혼전임신이 아니라 허니문베이비였고, 이후 첫째를 바로 임신했다는 서술은 생애주기에서 생식의 설계가 비교적 명확하게 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 그러나 임신과 출산은 신체적 회복과 경제적 여건, 양육의 준비를 함께 필요로 하는 영역이므로, 이러한 타이밍이 모든 가정에 동일한 만족을 주는 것은 아닙니다. 임신 계획의 재조정은 부모 모두의 역할과 협력에 달려 있습니다.

둘째 아이를 둘 모여 계획하고, 결국 쌍둥이가 생겨 셋이 된 상황은 가족 구성의 예측 불가성과 적응의 문제를 드러냅니다. 아이가 늘어나면 필요한 양육 자원과 시간 관리, 형제 간 관계의 조정이 추가로 필요해지죠. 이 과정에서 부모의 노동시장 참여, 교육비 부담, 가족 내 역할 분담 같은 구조적 요인이 더 크게 작용할 수 있습니다. 이야기의 이 지점은 “가정의 규모가 커질수록 책임도 커진다”는 보편적 진실을 떠올리게 만듭니다.

맞선을 본 이유에 대한 설명은 더욱 구조적입니다. 믿었던 남친의 배신과 가정의 필요성, 그리고 32세 이전의 출산 욕구가 맞물려 있습니다. 30대 중후반의 생식 연령대에서 사회가 부과하는 기대는 여전히 큽니다. 맞선에서 ‘조건’을 묻지 않고 만나보려는 태도는, 인성과 가치관을 먼저 확인하겠다는 의도일 수 있지만, 동시에 ‘조건 중심의 매칭’이 실제 관계의 깊이에 어떤 영향을 미칠지에 대한 질문을 남깁니다. 이 지점은 개인의 선택과 사회적 기대가 어떤 균형점을 찾는가의 문제로 확장됩니다.

또 하나 주목할 점은 가정 밖의 압력과 기대의 흔적들입니다. 40대 직장상사의 들이대와, 30대 초반 부모의 맞선 권유 같은 요소들은 “가정을 꾸리려면 어떻게 해야 한다”는 사회적 스피커가 여전히 작동한다는 신호로 분석됩니다. 이런 외부 압력은 개인의 선택에 영향을 주되, 결국은 본인의 가치관과 상호작용하며 결정을 형성합니다. 따라서 이 이야기에는 ‘외부 시선으로부터의 안전한 선택’에 대한 고민이 함께 담겨 있습니다.

마지막으로, 이 해설은 단정적 결론을 제시하기보다 여러 가능성을 열어두려 합니다. 속도감 있는 결혼이 항상 불합리한 것은 아니고, 맞선이 꼭 불안정한 만남으로 작용하는 것도 아닙니다. 다만 현대 사회에서 결혼과 출산은 여전히 개인의 의지와 사회적 맥락이 맞물리는 복합적 현상이라는 점을 보여 줍니다. 이 이야기는 특정 사례를 넘어, 가정 형성에 영향을 미치는 문화적 규범과 제도적 지원의 필요성을 되짚게 만듭니다.