여수 무인도에서 공룡뼈가 무더기로 발견

- 09-21

- 3,525 회

- 0 건

여수의 무인도에서 공룡뼈가 한꺼번에 다수 확인됐고, 이 현상이 한국에서 이만큼 밀집되기는 처음이라는 소식이 전해졌다. 한 공간에서 뼈가 다수 발견됐다는 점은 단순한 표본 추가가 아니라, 해당 지역의 고생물학적 기록을 한꺼번에 보여주는 신호로 받아들여진다.

먼저, 발굴의 의미를 다각적으로 바라볼 필요가 있다. 과거에는 눈에 보이는 뼈를 수집하는 수준이었지만, 이번 사례는 체계적이고 조직적인 조사가 필요하다는 의의를 준다. 뼈의 재배치나 비정형 분포가 아닌 원래 자리에서의 맥락을 이해해야 진짜 해답에 다가갈 수 있기 때문이다.

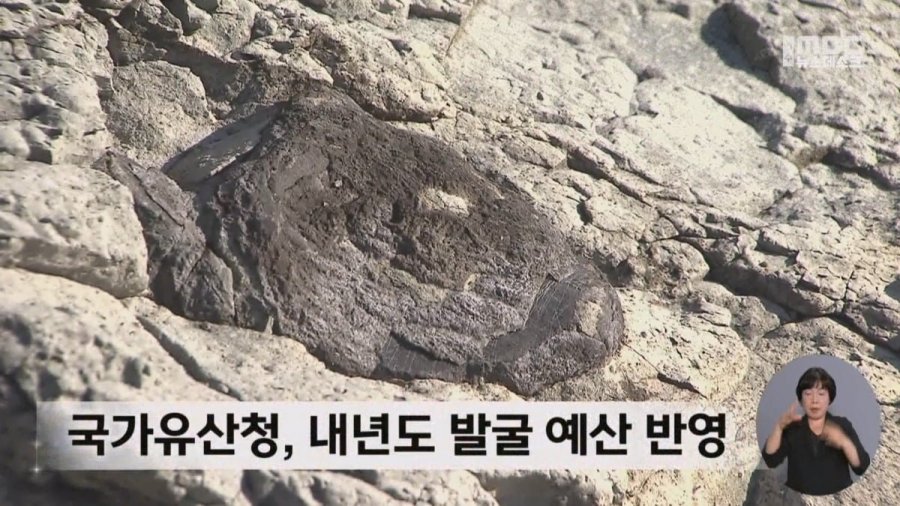

이 현상의 배경으로는 등급 높은 연구 인프라와 예산의 뒷받침이 중요하다. 국가유산청이 내년도 예산에 발굴을 반영하고, 이 사이트를 시작으로 긴급 필요 현장을 우선 조사하겠다고 밝힌 점은 연구와 보존 간의 균형을 시사한다. 즉, 탐사와 보호를 동시에 염두에 두는 제도적 노력의 시작으로 볼 수 있다.

또한 현장의 관리와 윤리적 이슈도 놓쳐서는 안 된다. 무인도라는 특성상 접근성과 생태계 보전 사이의 긴장, 도굴 위험 등 관리 체계의 정비가 요구된다. 전문 인력의 투입과 연구기관의 협업이 뼈대가 되어야만 데이터의 신뢰성과 보존이 확보될 수 있다.

이 발견이 가져올 파장에 대해서는 여러 가능성을 열어둬야 한다. 뼈의 연대나 속의 다양성을 통해 당시 생태계와 해양 경계의 변화를 재구성할 수 있는 단서가 될지, 아니면 특정 지질시대의 집중적 저장소로 작용하는지에 따라 해석은 크게 달라질 수 있다. 무엇보다 구체적인 확정은 발굴 이후의 분석에 달려 있다.

마지막으로, 이 소식은 국내 지질·고생물 자원의 체계적 관리 필요성을 부각한다. 단순한 발견으로 끝나지 않으려면, 학계와 행정당국의 협업을 통해 표본의 보존 체계, 데이터 공유 체계, 지역사회와의 소통 방식까지 포괄하는 전략이 필요하다. 앞으로의 일정과 연구 설계가 어떻게 구체화될지가 향후 해석의 방향을 결정할 것이다.