SBS 영포티 갈라치기 가세 ㄷㄷ.jpg

- 09-21

- 3,812 회

- 0 건

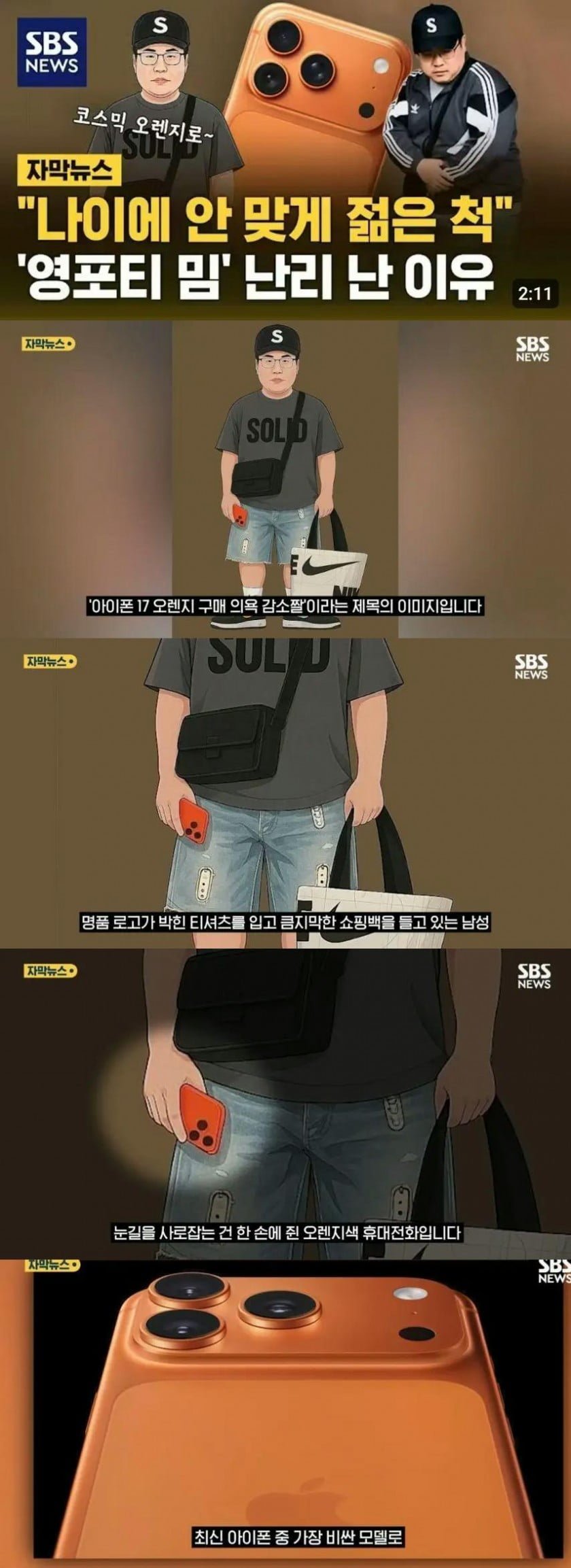

요즘 SNS와 방송에서 주목받는 핵심 키워드는 ‘영포티’다. 40대가 마치 20대처럼 보이려는 패션과 소비 습관을 앞세워, 나이와 어울리지 않는 젊은 이미지를 과시한다는 프레이밍이 반복된다. 이런 현상은 단순한 개별 사례가 아니라, 매체가 어떻게 연출하고 반복할 때 하나의 사회적 신호로 굳어지는지 보여주는 사례다.

배경을 보면, 우리 사회의 인구 구조와 경제 환경이 이 현상을 가능하게 한다. 중년층이 여전히 큰 소비력을 지니고 있고, ‘젊어 보이는 것’이 성공의 시그널로 작동하는 사회적 분위기가 있다. 동시에 디지털 시대의 시각적 자극은 빠르게 공유되며, 한 장의 사진이나 짤 하나로 특정 계층의 정체성을 정형화한다. 이때 색상, 로고, 고가의 아이템은 모두 레버로 작동한다.

언론의 프레이밍 방식도 이 현상을 확산시키는 핵심이다. 자막뉴스와 같은 시각적 포맷은 특정 이미지를 반복적으로 재생산하고, ‘영포티’라는 용어 자체를 하나의 상징으로 굳힌다. 그러나 그것이 곧 사람들의 실제 생활 양상을 반영하는지 여부는 의문이다. 수사학적으로 과장되고 자극적인 구도가, 개인의 다양성과 선택의 폭을 가려버릴 위험이 있다.

브랜드와 소비 문화에 미치는 파장도 짚어봐야 한다. 명품 로고 티셔츠, 주머니를 채우는 대형 쇼핑백, 한 손에 쥔 ‘오렌지색’ 폰 등은 모두 시각적 신호다. 이는 브랜드가 젊음과 활력을 강화하기 위한 메시지를 강화시키는 동시에, 중년층의 과시적 소비를 정상화시킬 수 있다. 반대로 이런 프레이밍이 중년층 전반을 ‘젊음의 모방자’로 고정시킬 위험도 있다.

다양한 해석 가능성도 남아 있다. 일부는 이를 중년의 정체성 탐색이나 자기 과시의 한 형태로 본다. 또 다른 해석은, 소비와 외형으로 표현되는 사회적 경쟁이 나이와 상관없이 사람들에게 불안을 유발한다는 점이다. 어떤 관점이 더 타당하다고 결정하기보다, 서로 다른 맥락에서 어떻게 작동하는지 관찰하는 편이 현명하다.

마지막으로 이 현상은 한국의 미디어 생태와 디지털 문화의 특징을 드러낸다. 이미지 중심의 공유 문화가 강화되면, ‘실제 나이’와 ‘적절한 표현’에 대한 규범이 느슨해지거나 과잉 일반화되기 쉽다. 시청자들은 하나의 이미지에 쉽게 반응하고, 그 반응이 다시 사회적 대화를 특정 방향으로 이끈다. 이는 향후 어떤 방향으로 확산될지에 대한 열린 질문을 남긴다.

결국, 영포티 현상은 나이와 젊음 사이의 경계가 어떻게 소비와 미디어에 의해 재정의되는지 보여주는 창이다. 특정 사례의 정당성 여부를 떠나, 우리가 어떤 기준으로 타인과 자기 자신을 평가하는지에 대한 사회적 대화를 요청한다. 이 대화가 더 다층적이고 포용적으로 흘러가려면, 이미지 하나에 기대는 해석을 넘어 맥락과 의도, 그리고 개인의 선택의 폭을 함께 바라보아야 한다.