카톡 업데이트 대참사 ㄷㄷ.jpg

- 09-29

- 2,872 회

- 0 건

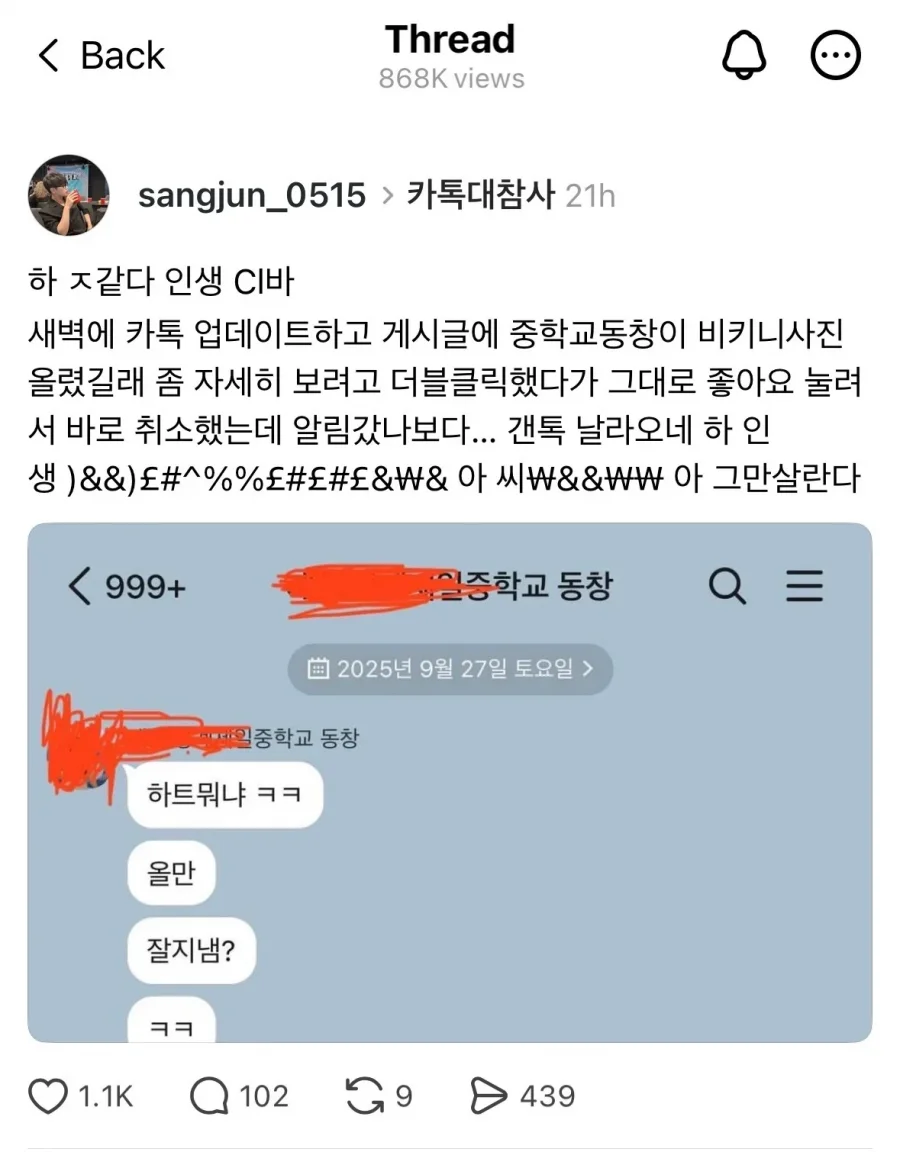

참고자료의 핵심은, 사실 여부를 떠나 디지털 공간의 작동 원리를 드러낸다는 점이다. 새벽 카톡 업데이트 이후 알림이 쏟아지고, 한 동창의 비키니 사진으로 모듈화된 장면이 떠올랐다가 실수로 좋아요를 눌렀다는 서사가 순식간에 확산될 수 있는 인터페이스의 한계를 보여준다.

이 사례가 말하는 첫 번째 메시지는 프라이버시의 경계다. 개인 간의 공간이 예고 없이 공적 영역으로 넘어오고, 단순한 클릭 하나가 과거의 흔적을 현재의 피드로 끌고 들어온다. 동창 네트워크 같은 인맥 구조가 오래된 콘텐츠를 다시 끌어올리는 힘을 가지며, 시간과 맥락의 간격이 짧아질수록 잘못된 인상이나 오해가 증폭될 위험이 커진다.

또한 이 이야기는 맥락의 중요성을 강조한다. 사실 여부가 확정되지 않은 상황일지라도, UI의 설계와 알림의 속도는 이야기의 확산을 촉진한다. 오해 가능성, 도달 대상의 선택성, 그리고 ‘좋아요’ 같은 미세한 행위의 사회적 신호가 어떤 해석으로 이어질지에 대해 다양한 해석이 가능하다. 예를 들어 “실수로 눌렀다”와 “의도적으로 주목을 받으려는 의도” 등 다층적 해석이 남는다.

이러한 파장은 현실적으로도 작동한다. 학교 동창 네트워크, 직장 내 인간관계, 가족 간의 신뢰에도 영향을 미칠 수 있고, 쉽게 확산되는 콘텐츠의 특성상 피해 당사자의 심리적 부담과 사회적 자각의 필요성이 함께 커진다. 결국 플랫폼의 디자인이 책임의 일부를 어떻게 분배하느냐가 중요한 쟁점으로 남는다.

마지막으로 중요한 시사점은 디지털 시민성의 강화다. 개인은 프라이버시 관리와 행동 습관을 점검하고, 플랫폼은 알림과 상호작용이 가져올 수 있는 사회적 파장을 고려한 설계에 더 신경 써야 한다. 언론과 시청자는 맥락 확인과 다층적 해석의 여지를 남겨 두며, 단정적 보도 대신 다각적 가능성을 열어두는 태도가 필요하다. 이 사례는 사실 여부를 떠나, 우리에게 디지털 공간에서의 책임과 주의의 기준을 다시 묻게 한다.