일본에서 불법주차가 사라진 이유 ㄷㄷ..jpg

- 09-18

- 3,095 회

- 0 건

일본에서 불법 주정차가 급격히 줄어든 현상을 둘러싼 담론은, 단순한 벌금의 차이가 아니라 제도 설계와 사회적 신뢰의 차이가 맞물린 결과로 읽힌다. 과거 90년대 초의 도로 모습은 도로변 주차와 보도 주차가 흔한 풍경이었지만, 오늘날의 방향성은 달라 보인다. 이 전환을 이해하려면 규제의 강도와 실행 방식, 그리고 도시 관리의 일관성을 함께 본다.

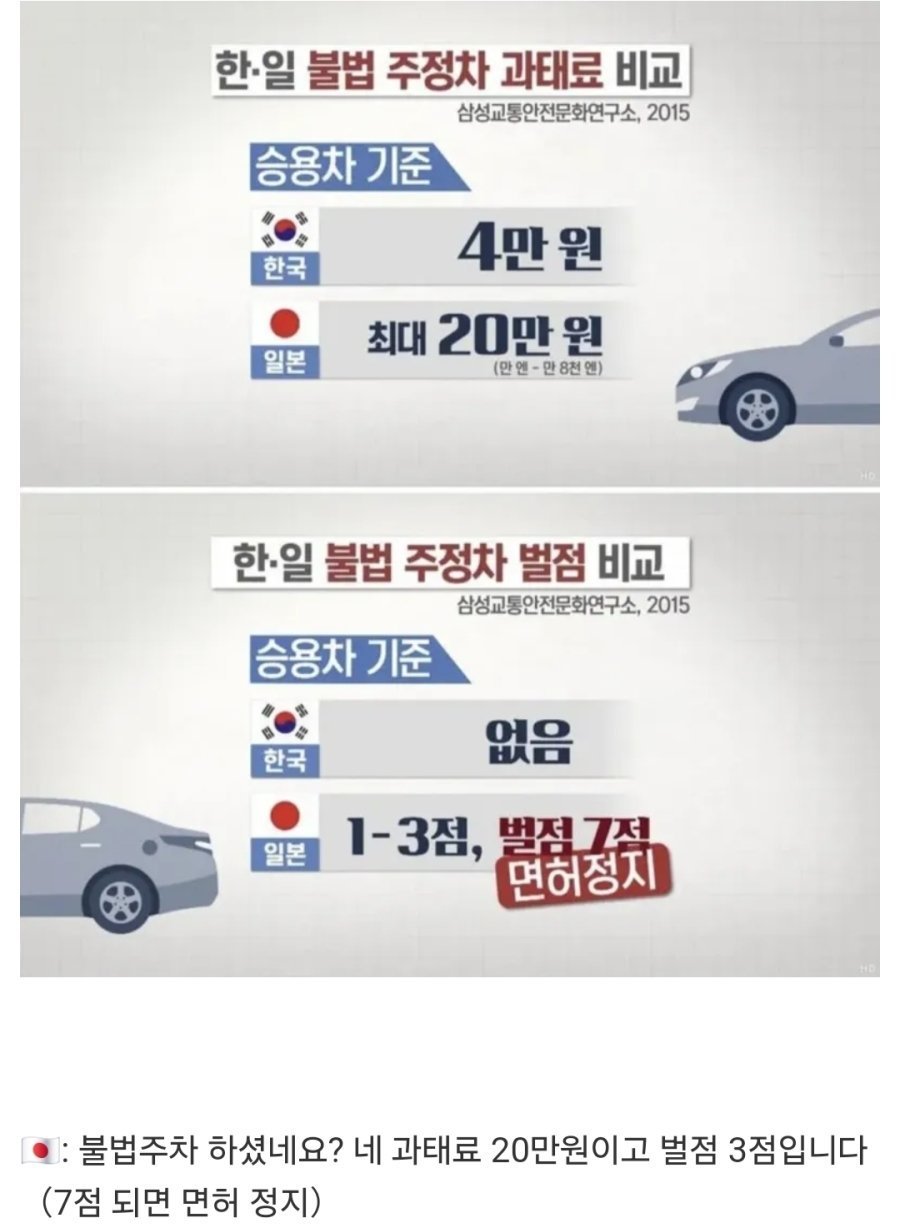

먼저 핵심는 불법 주정차의 비용 구조다. 삼성교통안전문화연구소의 비교 자료에 따르면, 한국은 승용차 기준 벌금이 4만 원에서 최대 20만 원 사이로 책정된다. 반면 일본은 만 엔에서 만8천 엔대의 벌금 체계가 cited된다. 벌점 체계에서도 일본은 1~3점의 벌점을 부과하고, 누적 7점에서 면허가 정지될 수 있다는 규정이 작동한다. 이처럼 벌금과 벌점의 구조가 다르면, 운전자는 위험을 어느 정도 비용으로 인식하게 된다. 다만 이 자료 자체가 시기와 맥락에 따라 달라질 수 있기에, “얼마나 강력하게 적용되느냐”의 차이가 실제 행동에 큰 영향을 준다고 보는 쪽으로 해석하는 편이 합리적이다.

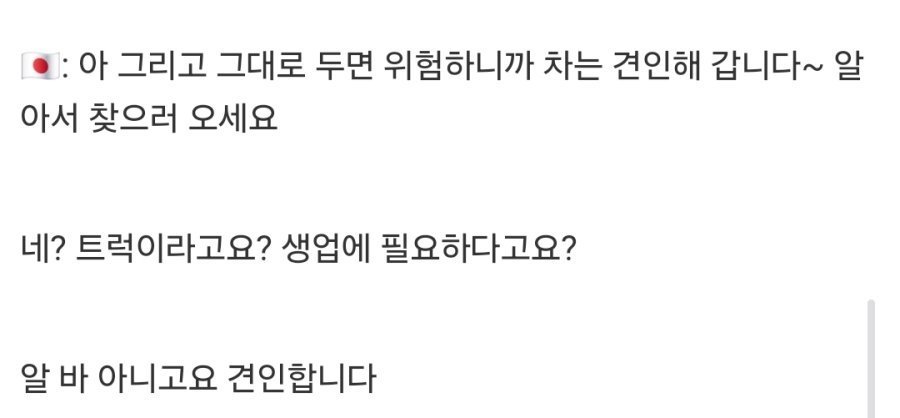

다음으로 중요한 것은 실행 수단의 차다. 일본의 불법 주정차를 줄이는 데 현장의 즉각적 제재, 즉 견인의 신속한 집행이 큰 역할을 했다는 분석이 있다. 현장 상황에서 차가 그대로 두면 위험이 증가한다는 점은 현장 관리자의 판단으로도 뚜렷하게 작용한다. 즉, 벌금과 벌점만으로 끝나는 것이 아니라, 실제 차량을 견인해 가는 실질적 불이익이 강력한 억제 효과를 만든다는 이야기다. 이 점은 정책의 “실행력”이 규제의 효과를 좌우한다는 교훈을 준다.

또 다른 축은 도시 인프라와 규제의 일관성이다. 90년대의 일본 도로는 주차 공간의 한정성과 관리의 체계성 부족이 혼재했다. 오늘의 제도는 이러한 프로세스를 정비하고, 주차 공간의 공급과 관리의 표준화를 추진한다. 규제의 예측 가능성과 적용의 일관성은 운전자에게 규칙 준수에 따른 이득을 명확히 보여 주며, 사회적 신뢰를 뒷받침한다. 결국 규칙의 ‘보급력’이 도시의 규율을 좌우하는 셈이다.

문화적 맥락도 빼놓을 수 없다. 한 사회가 규칙을 얼마나 준수하는가에 따라 벌금의 심리적 무게감은 달라진다. 일본의 경우, 벌점 체계가 작동하고 면허에 직접적 영향이 붙는 구조는 운전자에게 오랜 기간의 경각심을 주는 방향으로 작동한다. 한국의 경우 벌점 체계가 상대적으로 덜 강조되거나 다양하게 관리될 수 있어, 같은 벌금의 비경제적 부담이 다르게 느껴질 수 있다. 이 차이는 규칙 준수에 대한 집단적 기대치의 차이로 이어질 수 있다.

하지만 비교를 통해 얻을 수 있는 시사점은 분명히 있다. 불법 주정차를 줄이려면, 벌금의 규모만으로는 부족할 수 있다. 실행의 확실성, 즉각적 제재의 실효성, 벌점과 면허에의 직접적 연결고리, 그리고 도시 인프라의 정비가 함께 작동해야 한다는 점이다. 또한 사회적 합의와 규칙에 대한 신뢰도 큰 역할을 한다는 점도 간과할 수 없다. 서로 다른 제도적 설계가 같은 목표를 달성하는 데 어떤 방식으로 기여하는지에 대한 깊은 분석이 필요하다.

결론적으로, 일본의 사례를 해석할 때 단일 변수의 탓으로 돌리기보다는, 규제의 강도와 실행력, 도시 관리의 일관성, 그리고 사회적 규범이 어떻게 상호작용했는지에 주목하는 편이 타당하다. 서로 다른 제도 설계 속에서도, 교차하는 요인들이 결국 불법 주정차의 감소로 연결되었는지의 여부는 여전히 다양한 해석 가능성으로 남아 있다. 앞으로의 정책 방향은, 벌금의 구성뿐 아니라 제재의 실행력과 기반 시설의 확충을 어떻게 종합적으로 설계하느냐에 달려 있을 것이다.