노벨상을 받을 뻔했던 한국인 교수

- 10-10

- 1,543 회

- 0 건

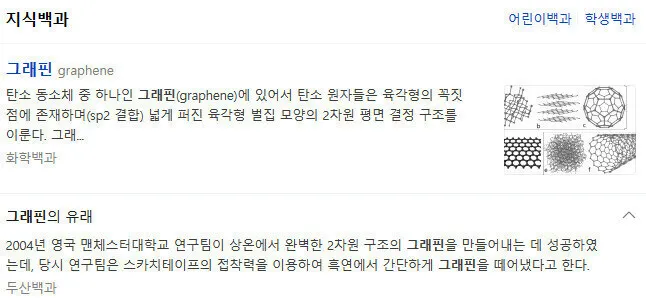

그래서 지식백과에서도 그래핀의 유래가 날먹 빌드로 소개되었고,

교수님은 재작년에 노벨상 대신 노벨상 비슷한 거 수상했대

그래핀의 이야기는 우리가 매일 다루는 기술 너머의 작은 비밀처럼 시작된다. 한 겹의 탄소로 이루어진 이 얇은 결정은 왜 오늘날까지도 과학의 주된 화제일까. 이 글은 그 비밀을 따라가며, 누구의 손에 금이 닿았는지보다 왜 그렇게 중요한 순간들이 만들어졌는지에 주목한다. 맑은 실험실의 소음마저도 이 얇은 시트를 둘러싼 의문들에 밀려난 적이 있었다.

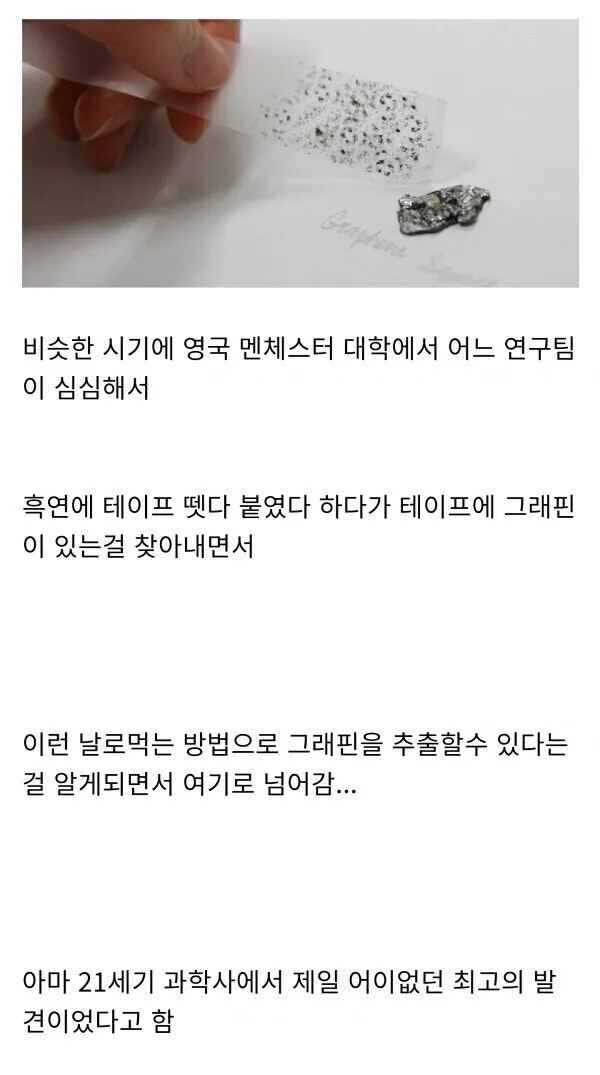

배경을 따라가 보면, 2004년 영국 맨체스터 대학의 한 연구팀이 상온에서 2차원 구조의 그래핀을 만들어냈다. 그들은 흑연과 스카치테이프의 접착력을 이용해 그래핀을 떼어내는 아주 단순한 방법으로 이 물질의 존재를 확인했다. 그 기록은 학계의 시선을 단번에 끌어모았고, 같은 맥락에서 대량 생산 가능성에 대한 기대도 폭발했다. 한편 한국의 한 교수로 불리는 김필립 교수라는 이름도 회자되며, 그의 방식이 그래핀의 확산에 중요한 발판이 되었다는 이야기가 전해진다.

이야기의 핵심은 공로의 귀속과 권력 구조다. 왜 한 사람의 이름이 강하게 남고, 또 다른 기여는 주변으로 밀려나는지에 대한 질문이 남는다. 지식백과나 일부 보도에서 그래핀의 유래를 특정 시기에 특정 팀의 업적으로 모아보려는 시도가 있었지만, 실제 흐름은 훨씬 복잡하다. 그럴 때 우리 눈앞의 진실은 어디에 있을까?

그래핀의 위상은 한 사람의 업적으로만 좌우되지 않는다. 한 장의 스카치테이프와 한 편의 논문이 만든 파장은 오늘의 연구자 일상을 계속 흔들고 있다. 그 변화의 방향은 아직 확정되지 않았고, 우리 눈앞에 벌어지는 기술의 가능성은 앞으로도 다층적으로 열릴 것이다. 이 이야기는 여운으로 남아, 독자 각자의 시선으로 다음 이야기가 펼쳐질 순간을 기다리게 한다.